Иосиф Тимченко - История штурмана дальнего плавания

- Название:История штурмана дальнего плавания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Цифровая типография

- Год:2011

- Город:Донецк

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Тимченко - История штурмана дальнего плавания краткое содержание

Иосиф Георгиевич Тимченко в 1961 г. закончил Ростовское-на-Дону мореходное училище им. Г.Я. Седова и ходил по морям-океанам на судах Азовского морского пароходства. В этой книге — история его жизни.

История штурмана дальнего плавания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С учётом предстоящих штурманских забот при плавании в океане старпом пригласил на ходовой мостик всех штурманов для астрономического определения места судна, когда мы следовали в Аденском заливе и ещё были надёжные определения положений судна по береговым объектам. Можно будет каждому штурману сравнить свои результаты астрономических наблюдений с реальным положением судна. Эту штурманскую проверку старпом организовал без указаний капитана. После сбора всех штурманов он сделал краткое наставление:

— Поворот у рифа Абу-эль-Казан и наши отвороты вправо от отмелей Фарасан показали, что нам с вами следует в судовождении надеяться исключительно на самих себя. Няньки нет и не будет. Поэтому сейчас секстанты в руки и прошу выдать ваши точки определения по звёздам положения нашего судна.

После значительного времени астрономических расчётов появились, наконец, результаты штурманских наблюдений. У второго помощника где-то более 10 миль впереди, у третьего помощника около 15 миль в стороне и сзади, а у четвёртого помощника наше «положение» оказалось почему-то в горах Эфиопии. Последний, смеясь, доложил, что его точка оказалась самой надёжной, никуда ветром и течением судно не будет снесено.

Результаты прокомментировал старпом:

— Мало радости, чтобы смеяться. Ну и что вы прикажите нам делать при такой точности определений? Нам ведь предстоит пройти почти половину земного шара и обеспечить безаварийное плавание! Прошу каждого приступить к астрономическим определениям на своих вахтах самостоятельно без напоминаний — по солнцу либо вне вахты в навигационные сумерки по звёздам. Отрабатывайте прежде всего точность взятия именно высот навигационных светил. Лучше всего в паре с другим штурманом — для контроля взятой высоты.

При проверке правильности астрономических расчётов у второго помощника выяснилось наличие постоянной ошибки при прокладке линий положения на светило или от светила в зависимости от знака невязки «+» или «—». Второй помощник предпочитал использовать для расчётов таблицы ВАС-58, а все остальные штурманы — таблицы ТВА-57.

Для себя старпом сделал вывод: капитан В. Землянов был прав, усомнившись в надёжности штурманов т/х «Долматово». Придётся подстраховывать, вероятно, каждого из них. Капитан Л. Сукорцев оказался к тому же слабой опорой для обеспечения безаварийности нашего рейса. Это стало теперь вполне очевидным всем нашим штурманам.

Переходы судов по Индийскому океану принято условно разделять на два возможных варианта — на суда с нормальными машинами и на суда со слабыми машинами. К последним, безусловно, относился и наш т/х «Долматово». Согласно рекомендациям руководства «Океанские пути мира» нам следовало при проходе мыса Гвардафуй лечь на курс 120°, ведущий непосредственно на экваториальный проход (1500 миль), имея прямо по носу остров Фуа-Мулаку. При пересечении экватора надлежало потом лечь на курс 90° для прохода между атоллами Мальдивской гряды и далее следовать курсом 100° на Зондский пролив (960 миль).

Однако, используя своё капитанское право на выбор генеральных курсов судна, Лев Дмитриевич Сукорцев назначил нам при проходе острова Сокотра лечь на курс 86°, который приводил к огибанию Мальдивских островов в северной части. А далее вдоль побережья Индии и острова Цейлон (с 1972 года этот остров именуется Шри-Ланка) надлежало следовать к Малаккскому проливу.

Свой выбор капитан пояснил нам следующим:

— в начальный период прикроемся от SW-муссона островом Сокотра;

— на переходе океаном до Мальдивской гряды волновой фронт будет под курсовым углом 135° правого борта, что позволит существенно снизить влияние волн на скорость нашего достаточно тихоходного судна;

— при дальнейшем изменении курса судна, после прохода Мальдивской гряды, сможем прикрыться от SW-муссона частично этими же островами.

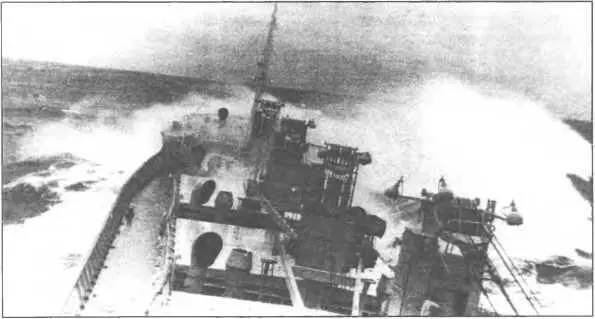

По рекомендованному пути, до входа в Зондский пролив, расстояние составляло 2460 миль, а по выбранному нашим капитаном маршруту, до входа в Малаккский пролив, — 2880 миль. Как показала практика, прикрыться Мальдивской грядой не удалось, около 12 суток пришлось «болтаться», как на качелях. Ни спать, ни есть нормально мы не смогли вплоть до входа в Малаккский пролив. Средняя скорость при этом на всём переходе составила несколько ниже 10 узлов.

Померкли прелести

Заморских стран,

Лишь стонет корпуса металл —

Двенадцать дней Индийский океан

Ни спать, ни есть нам не давал.

В случае следования рекомендованным курсом согласно «Океанским путям мира» на первом участке, после прохода мыса Гвардафуй, когда волнение от SW-муссона окажется всего на курсовом угле 100° правого борта, скорость судна существенно упадёт, вероятнее всего до 8 узлов, но не более. При этом, как показала дальнейшая практика (т/х «Донской») на этом участке SW-муссон свирепствует ориентировочно только на половине пути, который прилегает к африканскому берегу. Дальше, в экваториальной зоне, до Зондского пролива можно следовать полным ходом, так как волнение отсутствует. В результате переход от мыса Гвардафуй до входа в Зондский пролив составил бы всего не более 10 суток, и средняя скорость на переходе была бы не менее 10,3 узла. А значит на первом участке, на курсе 120°, пребывание экипажа в шторме было бы затруднительным всего 4 суток, а нам реально пришлось «болтаться» почти 12 суток, потеряв при этом около двух суток ходового времени.

Далее, до встречи обоих курсов в районе к востоку от Сингапура, расстояния от входа в Малаккский пролив и от входа в Зондский пролив практически одинаковы. Следовательно, рекомендованный курс судна согласно «Океанским путям мира», оказывается, был экономически более выгодным.

Таких сравнительных расчётов капитан Л.Д. Сукорцев, конечно, тогда не проводил, хотя о возможности перехода через Индийский океан, используя экваториальный проход, наши штурманы ему подсказывали. Недоставало, вероятно, при этом у нас у всех солидного штурманского авторитета.

В процессе перехода через Индийский океан определить в штормовых условиях положение судна астрономическим методом никак не удавалось — отсутствовала нормальная видимость видимого горизонта и значительно мешала, разумеется, постоянная «болтанка» судна. Поэтому, стоя на вахте, старпом перебирал в памяти возможные варианты для уточнения положения судна в этих экстремальных условиях. Вспомнились лекции по «Мореходной астрономии» в училище, когда преподаватель кратко упомянул о возможности применения искусственного горизонта. Набросав тотчас небольшой чертёж, я получил для себя достаточно простой вывод, а именно — см. рисунок:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: