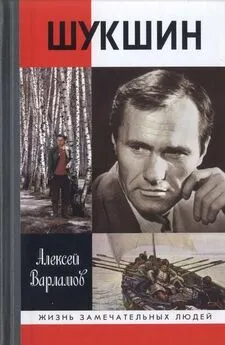

Алексей Варламов - Шукшин

- Название:Шукшин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03827-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Шукшин краткое содержание

Судьба Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) вобрала в себя все валеты и провалы русского XX века. Сын расстрелянного по ложному обвинению алтайского крестьянина, он сумел благодаря огромному природному дару и необычайной воле пробиться на самый верх советской общественной жизни, не утратив корневого национального чувства. Крестьянин, рабочий, интеллигент, актер, режиссер, писатель, русский воин, Шукшин обворожил Россию, сделался ее взыскующим заступником, жестким ходатаем перед властью, оставаясь при этом невероятно скрытным, «зашифрованным» человеком. Как Шукшин стал Шукшиным? Какое ему выпало детство и как прошла его загадочная юность? Каким образом складывались его отношения с властью, Церковью, литературным и кинематографическим окружением? Как влияла на его творчество личная жизнь? Какими ему виделись прошлое, настоящее и будущее России? Наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? Алексей Варламов, известный прозаик, историк литературы, опираясь на письма, рабочие записи, архивные документы, мемуарные свидетельства, предпринял попытку «расшифровать» своего героя, и у читателя появилась возможность заново познакомиться с Василием Шукшиным.

знак информационной продукции 16+

Шукшин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Едва ли этот восторженный тон мог сопутствовать неудаче, да и Товстоногов, отмечая в своих воспоминаниях, что пьеса не была свободна от недостатков, писал: «На обсуждении спектакля, после премьеры, Василий Макарович сказал, что именно БДТ заставил его поверить в возможности театра, что теперь он собирается много писать для сцены и следующую пьесу отдаст, конечно, только Большому драматическому. Театр стал в его жизни “третьим китом” вровень с двумя другими — литературой и кинематографом».

Если вспомнить, какое значение вкладывал Шукшин в слово «кит» в своем вступительном сочинении во ВГИК в 1954 году, то можно считать, что это был привет из его абитуриентской молодости 20 лет спустя.

«Энергичные люди» не понравились Василию Белову. «О пьесе “Энергичные люди”, поставленной в театре Товстоногова, мы тоже не сходились во мнении, в пьесе хозяйничал сценарист, а не драматург. Но я щадил своего друга и несколько попридержал свой язычок…» — писал Василий Иванович. Однако Шукшин, по словам Белова, «умел учиться, на ходу постигал секреты мастерства, не боялся никакой критики, признавал любую, кроме заведомо лживой, сказанной с определенными целями». И вот следующая работа для театра, Шукшиным написанная, не просто Белову полюбилась, но была названа им «главным событием русской культуры, где сказочный Илья Муромец бросил сакраментальную фразу, давшую Шукшину название произведения: “Ванька, смотри!”».

НЕЖДАНЧИК

«Этим “смотри!”, — писал Белов во весь голос, — неожиданно и странно погибший Шукшин сказал свое завещание друзьям и всем, кто считает себя русским. Горестные размышления о последующих российских событиях лишь подтверждают, что как раз эти слова и есть подлинное завещание Макарыча… <���…> Шукшинское завещание — название сказки — было злободневно все эти годы. Оно долго еще будет необходимо России. Государство выдержит, переварит в себе очередную свою перестройку или перетряску, как переварила Россия троцкистский набег в начале и в первой части прошлого века. Если будем глядеть в оба… Россия будет всегда благодарна Шукшину за этот предостерегающий окрик, хотя мы не услышали этот окрик в нужное время. Сергею Викулову, моему земляку, несмотря на осторожность и окружающие страхи, удалось тиснуть сказку в журнале. Пусть и под другим заголовком. (И ничего страшного не случилось ни с журналом, ни с главным редактором. Редколлегию не разогнали, “Наш современник” продолжал выходить номер за номером.) Сказка Шукшина пошла в народ, увы, уже после смерти Макарыча. Ее читали и перечитывали. Ставили самодеятельные коллективы и, кажется, замахивались профессионалы».

Правда — не поставил Товстоногов. Ни тогда, ни позднее. Не поставил и Гончаров. А когда Шукшин читал пьесу труппе Московского театра имени Станиславского, то, по свидетельству присутствовавшей при этом Татьяны Ухаровой, «реакция была более чем странной. Несколько вялых фраз». Да и вообще не стала эта насквозь русская сказка таким же фактом нашей национальной культуры, как шукшинские фильмы или рассказы. Пока — не стала, может быть, еще все впереди.

А первым из тех, для кого эта вещь предназначалась, был Георгий Бурков, о чем вспоминал Анатолий Заболоцкий. «На корабле сочинял Макарыч пьесу — сказку “Ванька, смотри!” (после его смерти она появилась в журнале “Наш современник” под другим названием — “До третьих петухов”). Шукшин наговаривает эпизоды или читает написанное Буркову. Воображение автора видит в Буркове обобщенного Ивана-дурака… Бурков тут же проигрывает сцены, фантазирует, как их ставить — есть чутье. Шукшин выверяет написанные ситуации, соглашается с желанием Буркова поставить эту вещь на сцене в качестве режиссера. Шукшин загорелся: “Никому не отдам, публиковать не буду, пока не поставишь. Если не дадут в своем театре, ставь в периферийном, пусть даже в самодеятельном коллективе”. Писал он ее с жаром, несмотря на занятость и перерывы из-за поездок». И чуть дальше: «Пусть поставит Жоржик “Ванька, смотри!”. Посмотрим…»

«Я долго, настырно упрашивал его написать пьесу для моего режиссерского дебюта в Москве — сказку об Иване-дураке, — вспоминал Георгий Иванович Бурков. — Подробно объяснял замысел, соблазнял сценическими возможностями: представлял, как три головы Горыныча — три актера — беседуют между собой. Он внимательно слушал, кивал, соглашался. “Хорошо говоришь. Вот сам возьми и напиши”. — “Нет уж, это по твоей части, я не умею”. — “Тогда давай пофантазируем”. Работали мы тогда много, снимались с утра до ночи. Мне показалось, что он остыл к нашей затее. Но однажды утром за завтраком он говорит: “Беда, знаешь, с нашим героем приключилась: его из библиотеки выгнали. Справку ему надо достать”».

«До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума» — одно из самых важных и загадочных произведений Шукшина. Его завещание, его личное исповедание грехов и прощальный завет, который можно толковать по-беловски, а можно по-бурковски: «Сказки философской и народной не получилось. Получилась исповедь. Сильная, личная, современная. Шукшинская» [62]. Об этом произведении, по всякому определяя его жанровую природу, писали профессиональные читатели с самыми разными убеждениями и взглядами на литературу: Лев Аннинский, Александр Казаркин, Марк Липовецкий, Юрий Селезнев; исследователи находят в нем традиции Рабле, Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Булгакова, привлекают тени Проппа и Бахтина. В этой сказке нетрудно обнаружить множество отсылок к шукшинской биографии, начиная с завязки, то есть с той самой справки, которую по требованиям просвещенных, культурных героев русской классики должен добыть Иван. («Мне стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды? <���…> Пускай достанет справку, что он умный…».) И тут вспоминаются бесчисленные бумаги, анкеты, справки, аттестат, прописка, получение паспорта — всё, что с детства отравляло жизнь нашего героя. Можно понять, как выстраданно прозвучали слова протагониста: «Эх, справочка! — воскликнул он зло и горько. — Дорого же ты мне достаешься. Уж так дорого, что и не скажешь как дорого» — фраза, которую Иван произносит после того, как по его наущению черти, «с любовью и страданием» спев песню «По диким степям Забайкалья», обманывают стражника и проникают в монастырь. Но, с другой стороны, без чертей Иван не попал бы к Мудрецу и не разобрался бы в законах его канцелярии, и эта перемешанность добра и зла, сил света и сил тьмы и в самом деле отсылает к мировой классике. В шукшинском завещании вообще зашифровано, спрятано, обыграно, оплакано очень многое, и читатель, знакомый с сюжетами его жизни, горько усмехнется, прочитав реплику одной из голов Змея-Горыныча (!): «Это тоже не надо. Это жестокость», — и припомнит все, что было связано с Разиным, задумается над тем, кто скрывается под Бедной Лизой, на которой Иван не захотел жениться («Бедная Лиза, прекрасная девушка, я отца ее знал»), а кто под богатырем Ильей, дважды предупреждающим главного героя: «Ванька, смотри!» Это сказка разящая, смешная, злая, горькая, добрая, сатирическая, пародийная и автопародийная, в которой Иван выглядит кем угодно, но только не дураком и не простаком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: