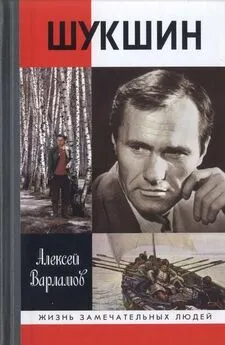

Алексей Варламов - Шукшин

- Название:Шукшин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03827-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Шукшин краткое содержание

Судьба Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) вобрала в себя все валеты и провалы русского XX века. Сын расстрелянного по ложному обвинению алтайского крестьянина, он сумел благодаря огромному природному дару и необычайной воле пробиться на самый верх советской общественной жизни, не утратив корневого национального чувства. Крестьянин, рабочий, интеллигент, актер, режиссер, писатель, русский воин, Шукшин обворожил Россию, сделался ее взыскующим заступником, жестким ходатаем перед властью, оставаясь при этом невероятно скрытным, «зашифрованным» человеком. Как Шукшин стал Шукшиным? Какое ему выпало детство и как прошла его загадочная юность? Каким образом складывались его отношения с властью, Церковью, литературным и кинематографическим окружением? Как влияла на его творчество личная жизнь? Какими ему виделись прошлое, настоящее и будущее России? Наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? Алексей Варламов, известный прозаик, историк литературы, опираясь на письма, рабочие записи, архивные документы, мемуарные свидетельства, предпринял попытку «расшифровать» своего героя, и у читателя появилась возможность заново познакомиться с Василием Шукшиным.

знак информационной продукции 16+

Шукшин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ОН ВОРУЕТ КНИГИ ИЗ ШКОЛЬНОГО ШКАФА

Это странствие случится позднее, а в 1941-м, сразу после начала войны семья вернулась в Сростки («…как-никак свой дом с огородиком, опять же — родня, знакомые. Мне казалось, что там нам легче будет пережить это трудное время», — вспоминала Мария Сергеевна). Однако целый год городской жизни в последующих рассказах Шукшина о детстве, за исключением выше цитированного фрагмента из интервью Василия Макаровича Бийскому телевидению, полностью выпадает, и сам отбор фактов в художественном преобразовании действительности, писательская, авторская «режиссура» — показательны. Шукшин с любовью описывает деревню своего детства и — фактически исключает либо сильно сокращает город, и такая избирательность по отношению к событиям собственной жизни в его творчестве повторится и станет художественным принципом.

Поздняя автобиографическая проза Шукшина, обращенная к его детским деревенским годам, предвоенным и военным, вообще в значительной степени создает идеализированный образ тех лет. Вот почему автоматически проецировать эту прозу на его биографию нельзя. Не случайно в цикле рассказов «Из детства Ивана Попова» Шукшин нарекает автобиографического героя другим именем. В этом смысле очень любопытна нравоучительная точка зрения барнаульского протоиерея Сергея Фисуна: «Невозможно без внутреннего содрогания перечитывать горестные картины сиротства, голода, неустроенности, чужести, если не враждебности окружающего мира в биографическом цикле рассказов “Из детских лет Ивана Попова”. Перед нами пугающий образ опустошенного ребенка. Ваня Попов словно не знает даже азов нравственности. Он пытается курить, ворует в огородах, ворует книги из школьного шкафа, помогает матери в воровстве колхозного сена, в тринадцатилетнем возрасте матерится и лжет на взрослых колхозных полевых работах…»

Всякий, кто прочитает или перечитает эти рассказы, убедится в том, что они написаны без всякого ужаса, содрогания, желания что-либо разоблачить, обвинить, и лишь строгое пастырское око способно разглядеть грехи маленького героя и его матери, на самом деле очень светлых нравственных персонажей, несмотря даже на курево и воровство колхозного сена, не говоря уже о похищенных книжках из старого школьного шкафа. Тут, при всем уважении к иерейскому сану, можно вспомнить слова Шукшина, сказанные по другому поводу и в адрес другого критика: «Тетя шуток не понимает». Но вот в чем отец Сергий несомненно прав: за лиричностью рассказов Шукшина о детстве стоит жесткая реальность, только автор эту реальность преображает и пишет о том, как, невзирая на все эти обстоятельства, детство всё же их победило и осталось детством. Возможно, победило не тогда, а позже — в воспоминаниях, в творчестве. Можно и так сказать: в рассказах о долгих холодных и голодных зимних вечерах в Сростках, о тяжкой летней поре, когда подростки работали в поле вместо взрослых, — всё правда, но не вся правда. И эмоционально шукшинская правда не яростна, а печальна — именно так описана, например, гибель коровы Райки в рассказе «Райка и Гоголь».

«Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало… У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь… Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях… Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку… Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или… Бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами».

Этот же рассказ о корове повторится потом в «Калине красной» — киноистории горестной жизни и смерти Егора Прокудина: интонация осуждения, сарказм, гнев, раздражение, часто у Шукшина встречающиеся в рассказах, условно говоря, городских, сменяются интонацией сожаления.

Как бы ни скорбел повествователь в рассказе «Райка и Гоголь» по корове, убитой злыми соседями, он понимает их правоту — они ведь защищали себя, свое хозяйство. Своя правда есть и у лесника, который отнимает топоры у жителей села, занимающихся незаконной вырубкой берез, но и людей этих — оставшихся без мужей женщин, вдов, стариков, детей — понять можно. И к ним в первую очередь был позднее обращен голос Шукшина:

«Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.

Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них… И о них, и о других людях моей деревни».

Он и рассказывал: и в прозе, и в фильмах, и главным его чувством — была благодарность. Каким бы трудным и физически, и психологически ни было деревенское детство Шукшина, его затмили другие, более тягостные воспоминания юности, и чем дольше он жил, тем милее, больше, глубже детство становилось. Воспоминания о деревне, об утраченном, пусть даже мифологизированном, светлом мире детства поддерживали и спасали его в драматические минуты жизни. Сердечное умиление, нежность, прошение были не художественным приемом, но интимным переживанием, частью личности автора, единственным, говоря словами Пришвина, неоскорбляемым уголком души, тем драгоценным запасом, к которому он то и дело обращался. Не случайно позднее Шукшин писал старшей дочери Екатерине: «…вспоминаю то время с хорошим чувством. Хотел бы туда вернуться, да нельзя…» А еще полностью не разрушенная, цельная деревня с ее укладом, ее моралью становилась для Шукшина камертоном, в том числе и камертоном художественным, эстетическим.

«Я вырос в крестьянской среде, где представления о том, что такое искусство и для чего оно вообще существует, были особыми. А представления эти таковы, что они уводят искусство больше к песне, к сказке, к устному рассказу и даже к складному вранью, но весьма творческого, замечу, характера, — рассказывал Шукшин в интервью киноведу Валерию Фомину. — Хорошо помню, что независимо от того, что рассказывалось или пелось тогда в народе — веселое или печальное, совершенно не воспринималось или воспринималось очень враждебно всякое неуместное выдрючивание, пустое баловство, холодная игра ума и все тому подобное. Народное представление об искусстве всего этого не допускало. Вот отсюда у меня многое и пошло… Помню устные рассказы моей матери. Помню, как мужики любили рассказывать всякие были и небылицы, когда случалась какая-то остановка в работе, когда они присаживались перекурить или перекусить в поле».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: