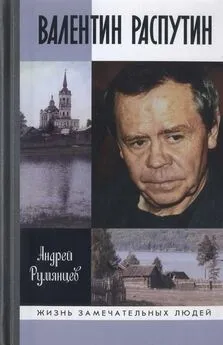

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

- Название:Валентин Распутин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03894-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Валентин Распутин краткое содержание

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Валентин Распутин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Свет переворачивается не сразу…»

Не о себе ли писатель сказал, не от нашего ли имени признался:

«…свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чём вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придёт желанная подмога?»

Читая такие слова, клеймящие и власть, и, наверное, каждого из нас, думаешь: почему раздумья писателя, потаённые признания его героев — старой Дарьи, Ивана Петровича, крамольные для идеологии, всё-таки проходили цензуру? Думаю, потому, что житейская правда, высказанная автором или его героями в связи с будничными событиями, совпадала с «общей», «большой» правдой. Частные наблюдения точно вписывались в повседневную жизнь народа, страны. Кажется, это имел в виду поэт и публицист Станислав Куняев, который написал: «…когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для идеологии и цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира (цензоры и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали, как шило в мешке)».

Распутин сам не однажды объяснялся, почему не мог стоять в стороне, когда на кон ставились не просто коренные интересы народа, но и сама судьба России. И всё же послушаем человека со стороны, близкого по духу, но, кажется, не схожего по общественному темпераменту. Валентин Курбатов писал в ноябре 1987 года Виктору Астафьеву:

«А я вот посидел в Култуке на Байкале и думаю, что и нам парижанам есть чем нос утереть… Вале Распутину бы туда, а он мается в неврологии. И хоть палата отдельная, да столовая-то, да народ-то в коридоре — обычный нервный больной, от одного вида которого мир перекашивается и сердце темнеет. Хоть бы Вы уговорили. Я понимаю, что ему надо было быть в городе, пока шли митинги и кипела схватка вокруг трубы (по решению тогдашнего Министерства водного хозяйства страны предполагалось отвести вредные стоки Байкальского целлюлозного комбината в реку Иркут, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу в целом регионе. — Прим. публикатора писем), но теперь-то на время всё выправилось и можно пока успеть набраться сил, потому что скоро они опять понадобятся. И ведь не пишет ничего. Так можно и вовсе разучиться. Иногда мне уж кажется, что комбинат для того и завели, чтобы одним писателем в России меньше было, и желательно самым совестливым, иначе-то к нему не подберёшься. Глядишь, побьётся, побьётся, да и разучится писать, а только того и надо — они своими заткнут образовавшееся пространство. И то, что своих в такую брешь понадобится много, даже и лучше. Кого Аралом, кого Енисеем, кого поворотом рек изведут писателей, а умрёт эта духовная сила, им оставшиеся уже и не страшны будут, тем более они уж и сами скоро попадают без присмотра. Гляжу иногда на жёлтую нашу серию „Дороги к прекрасному“, где рассказывается о славе российской, о лучших землях наших, и сердце обливается кровью — сами того не ведая, мы печатаем приговор своей беспамятности. Ведь что на карточке-то: купола набок, всё осыпалось, выветрилось, измылось дождями, заросло бурьяном. И уже ничего не воскресишь — душа умерла, а отреставрируешь да под органный зал, так это тоже всё равно что под картошку — духа в наших органных залах не больше, чем в овощехранилищах.

Никак вот не знаю: благо ли то, что и Вы, и Валентин, и Василий Иванович (Белов. — А. Р.) целиком в общественных занятиях. Вроде да — если не вы, то кто же остановит этот сбесившийся поток лжи, безродной наглости и поругания родного дома. Но, с другой стороны, иногда кажется, что они почти с умыслом втравливают вас в эту экологическую, гидротехническую, сельскохозяйственную, плановую и иную борьбу, чтобы обескровить литературу, истощить слова переводом на чужой язык. Ведь мир-то строится, душа-то человеческая не статьями и не митингами (это революции ими делаются), а спокойным, мудрым, во все стороны освещённым словом. Нет, русская жизнь непременно, как только родится в ней могучий художник, постарается затолкать его в свои революционные помешательства, непременно на него перевалит все беды и в конце концов именно его заставит расхлёбывать своё варево. И пока он этим мается, пока болеет, а то и погибает, она уже варит другое.

Так вот иногда думаешь — не послать ли её, эту общественную борьбу. Не стараться ли сохранить свет и силу слова вопреки этому шабашу. Не знаю — как сохранить, но как хранили русские молитвенники в своих лесах и скитах, чтобы к ним шли потом за словом совета Дмитрии Донские, и позже — уже и сами Толстой и Достоевский к оптинским старцам, потому что там была сила выше иных сил.

Вы, конечно, скажете, что это уже будет не русская литература. Понимаю, но сердце болит, и злость томит от жестокости нашей русской, опять и опять обворовывающей себя и своих лучших детей…

Всё двухтысячным годом меряем, как будто дальше — дыра или светопреставление. Да и немудрено — когда жизнь рода, всей дали от предков к правнукам, рвётся, то надолго ли загадаешь?»

Постоянно поражаешься: как же отзывчива душа Распутина на главные потери и обретения нашей национальной жизни! Особенно на потери — сколько неутихающей боли вызывают у него очередные удары недругов. Неутомимо напоминает он нам, соотечественникам, о главных скрепах родного народа: о вере, патриотизме, земле, языке. И каждый раз мысль его продолжает воззрения на затронутый предмет мудрых предтеч, опирается на многовековой духовный опыт предков.

Можно было выписать немало строк из опубликованных выступлений Валентина Григорьевича на писательских съездах, Всемирных русских народных соборах, Всероссийских образовательных чтениях, юбилеях выдающихся деятелей русской культуры — не побоимся сказать, что в них всегда и страсть, и убеждённость, и глубина схожи с теми, что отличали Толстого и Достоевского, Шолохова и Леонова. Приведу только один пример — размышление о школьном образовании, разрушаемом в нынешней России. Как построены сегодня школьные программы по литературе?

«В них, — говорил писатель, выступая на XIV Рождественских образовательных чтениях, — напротив одного ряда <���стоит> другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения; напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина — Высоцкий, напротив Достоевского — к примеру, Сорокин, напротив Толстого с „Войной и миром“ свой Толстой — к примеру, Войнович с „Чонкиным“, напротив Белинского — Ерофеев… Я говорю „к примеру“, потому что имена второго ряда могут меняться, но ни в коем случае не меняется сама его духовная составляющая. Фигуры эти из второго ряда, разумеется, могут быть в литературном процессе, и они там есть, но зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пелёнок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы — так чего же тогда и ждать?!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: