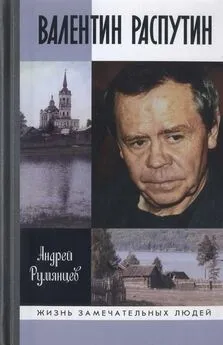

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

- Название:Валентин Распутин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03894-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Валентин Распутин краткое содержание

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Валентин Распутин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято — гуманизацией, ещё не отменённой окончательно, но задвинутой в такой угол, откуда шёпот её почти не слышен. Только одним пренебрегает общество, сочтя его устаревшей, подобно технологиям, азбукой, — духовностью. Едва ли надо сомневаться, что в результате предпринимаемых сейчас усилий хлебом земным мы сможем накормить человека, но это произойдёт по правде Великого Инквизитора, по которой человек принадлежит только долу… а как быть с вопросом: во имя чего наша жизнь? — с вопросом, который начинает глодать нас не меньше, чем потребность в хлебе».

И даже о «социальной справедливости», которую страна вроде бы уже достигла, писатель высказал крамольные мысли. «Религия потребительства, — убеждал Распутин, — которой пока всё ещё соблазняется человек, не может иметь будущего… Выход, если мы хотим им воспользоваться, есть, он известен давно. Он в нравственном перерождении человека, в самостроительстве, в самовоспитании из тех духовных начал, которые мы продолжаем в себе носить, в опамятовании и просветлении разума…»

Живая мысль, которой автор завершил свой очерк «Из глубин в глубины», совершенно не вязалась с догмами «научного коммунизма»:

«Не забудем, что во многом благодаря соединительному духу церкви народ наш выстоял в века иноземного порабощения… что воспитался он в один из самых отзывчивых народов мира… что напитал в недалёком прошлом великое искусство и великую мысль, образцы великомученичества во славу души и истины…

А коль не забудем, коль подхватим память сознанием, а сознание подхватим действием, значит — живы».

«Что хотела завещать старая Русь?»

Размышления о влиянии веры на русскую жизнь Валентин Распутин продолжил в следующем очерке — «Смысл давнего прошлого. Религиозный раскол в России» (1989).

Об истории старообрядчества существует огромная литература. К ней на исходе XX века со жгучим интересом обратилось наше поколение. Благо что к этому времени были изданы труды выдающихся отечественных историков, знаменитых философов начала столетия. В Иркутске вышла книга сочинений «вождя раскола», как назвал его писатель, — протопопа Аввакума Петрова. Но обратиться с «высоты своего времени» к смыслу великих событий «давнего прошлого» — на это опять же требовались и гражданская смелость, и духовная независимость, и признанный талант.

Вновь не покидает ощущение, что сказанное в очерке — это выношенное убеждение писателя, его давно сложившееся и многократно проверенное мировоззрение. И, безусловно, выверенное душой знание.

«Печальную повесть о русском расколе, — полагает автор, — нужно начинать с XV века, когда им ещё и не пахло, когда, напротив, православие обрело в России утешительное царство. В 1439 году, как известно, Византия подписала Флорентийскую унию, войдя в альянс с католической церковью, а всего лишь через 14 лет Константинополь, старая столица православия, перешёл к туркам, что не могло быть воспринято в Москве иначе как возмездие за измену… Спасение виделось в неизменности веры, в необходимости следовать благочестию, святости и установлениям предков и не допускать никакой ереси со стороны…

Одно обстоятельство мало учитывают, когда перечисляют причины раскола, — невиданный к середине 17 века разврат и высших и низших слоёв. Курение табака к разврату сейчас не пристегнёшь. Но тогда курение только прививалось, против него принимались царские указы, которые, как всегда при попытках наложить державную руку на гибкую нравственную фигуру, результата не давали. Народ курил. Он пьянствовал, да так, как никогда дотоле не водилось, а превзойдено было только через три века. Процветали воровство, бродяжничество, сквернословие. Все запретные плоды по какому-то непонятному закону тёмного изобилия вкушались жадно и ненасытно…

Надо ли удивляться, что разгул низменных страстей… показался части народа предвестием конца света. Не ограждая её, эту часть, от невежества, свойственного, с нашей точки зрения, всему средневековью, решительно оградим от распущенности как одного из истоков раскола. Это — с больной головы на здоровую. Протест раскола — не от загрязнения и шаткости, а против них, его тревога — за чистоту веры…

В трудное, исчервлённое пороками и брожением время часть народа, собравшись по человеку, явила силу и убеждённость, какой никогда ни до, ни после в России не бывало, показав и способность к организации, и нравственное здоровье, и духовную мощь. Восхищение ими способно доходить до ужасания, а ужасание до восхищения. Они подняли человека в его физических и духовных возможностях на такую высоту, какой он в себе не подозревал. Невольно является предположение: а что, если бы не десятая, не пятая часть народа, а вполовину и за половину происходил он из тех же качеств, веками не давал бы себя замусорить всевозможными передовыми идейками и изобретениями сомнительной необходимости, какими обогатилась за последующие столетия цивилизация, — что стало бы с этим народом?!»

Уже при этих словах рождается душевный жар — от гордости, что мы часть такого народа, от восхищения, что на такой нравственный подвиг шли именно русские люди, от высокого примера, что стоящему за правду не страшен и костёр. А дальше писатель называет ревнителей веры «отборным народом», и слово его обретает такое звучание, что кажется пришедшим из горних высот:

«Словно потерянный рай, искал и утверждал он (народ. — А. Р.) свою старую родину, приносил в новую обительность её цельность в народном устройстве и обычаях, во всём родовом облачении. Отверженный и гонимый, добровольно вставший на путь мученической доли, вынужденный искать спасения в гибельных местах, но уверенный в своей правде, так близко поставивший эту правду к смерти безоговорочным выбором: „или — или“ — или правда, или смерть, старовер тем самым вызвал в себе такие силы, физические и духовные, какие до него не вмещало тело…

Что привлекало людей в раскол, почему в продолжение двух с половиной веков он не отмер, как положено отмирать всему отжившему и случайному? Надо полагать, привлекало прежде всего то, что и положено в основание человека, — самостоятельность, духовное первенство, нравственная чистота. И в основание народа — национальное лицо и национальная память, крепость и объединённость, необходимость претерпеть во имя цели, жажда очистительного порыва…

Со временем он (старовер. — А. Р.) выделился в особый тип русского человека, который, вопреки всем бедам и обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: