Михаил Яснов - Путешествие в чудетство

- Название:Путешествие в чудетство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей, Фонд «Дом детской книги»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство краткое содержание

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

— Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая — папу!..»

Путешествие в чудетство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ирина Михайловна Пивоварова (1939–1986) — поэт, прозаик, автор чудесной книги воспоминаний о детстве — прожила недолгую жизнь, но книги её и не думают стареть. Переиздание её избранного — «Потерялась птица в небе» (1984) — тому свидетельство.

У Пивоваровой есть несколько поэтических зарисовок, их можно было бы назвать стихами в прозе, — вот одна из них:

«Жила-была Стрекоза. Очень красивая. У неё были большие-большие глаза и длинные прозрачные крылышки. И поэтому она целыми днями сидела на ветке и смотрела на себя в зеркальце.

Но однажды Стрекоза потеряла своё зеркальце.

Стала летать она над полями и лугами — нигде не может зеркальце найти.

Пролетала она как-то и над речкой. Посмотрела вниз и вдруг увидела в реке своё отражение.

— Ой, — обрадовалась Стрекоза, — теперь мне и зеркальца не надо!

И она спустилась к самой воде, чтобы получше себя рассмотреть.

Так до сих пор и летает Стрекоза над водой. То поднимется, то опустится…

И всё смотрит и смотрит на своё отражение. Никак не насмотрится».

Большинство стихов Пивоваровой — вот такие маленькие притчи, нередко весёлые, всегда с подтекстом. Гостеприимный крот удивляется, почему к нему не идут гости, ведь у него такой отличный дом — в нём и темно, и сыро, и с потолка течёт вода! А вежливый ослик, поздоровавшись, отходит на шаг и тут же начинает злословить про своих друзей. Читателю и слушателю, как бы он ни был мал, достанет опыта и чувства, чтобы догадаться, в чём тут дело, и понять, чем кротовья «душа нараспашку» отличается от настоящего гостеприимства, а ослиное поведение — от подлинной вежливости…

И. Пивоварова любила сталкивать в стихах противоположности, объяснять посредством поэтической речи очень важную для малышей разницу между большим и маленьким, тихим и звонким, светлым и тёмным, своим и чужим. «Очень люблю, когда дети смеются! — говорила поэтесса. — Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не слишком заметно».

Звёзды в небе светят —

Золотой песок.

Я считал песчинки,

Сосчитать не мог.

Рано-рано утром

Вышел я в лесок,

Стал считать я листья,

Сосчитать не мог.

Дождь в лесу закапал.

Сел я на пенёк,

Стал считать дождинки…

И насквозь промок.

Кстати, переиздание возвращает не только стихи, но и замечательные иллюстрации Лидии Шульгиной. Лидия Михайловна Шульгина (1957–2000), художник, скульптор, книжный график, прожила недолгую жизнь, но оставила яркий след, прежде всего, в детской иллюстрации. Несколько десятков книг, ею оформленных, стали уже библиографической редкостью — это книги Л. Кэрролла и А. Милна, Б. Заходера и С. Козлова… Помню, как в середине 80-х я с огромным воодушевлением и трудом раздобыл первое издание пивоваровской «Птицы в небе» с удивительными иллюстрациями Шульгиной, в которых фантазия, теплота и мастерство художника слились в одно необыкновенное целое, — с тех пор рисунки Шульгиной, ни на что не похожие, сразу узнаваемые, стали для меня определённым символом детства в его книжной ипостаси. Художник Виктор Пивоваров писал о том, что рисунки Шульгиной экспрессивны и очень ранимы. Ранимы своей открытостью, «страхом и трепетом», её страхом и её трепетом, которыми она с такой трогательной беззащитностью делилась со зрителем. А ещё, добавим, удивительной теплотой и добротой, отчего её книги обретают душевность и наполняются духовностью.

Признаться, я очень надеюсь, что эта книга принесла и принесёт читателям много радости и удовольствия, как уже долгие годы приносит их мне.

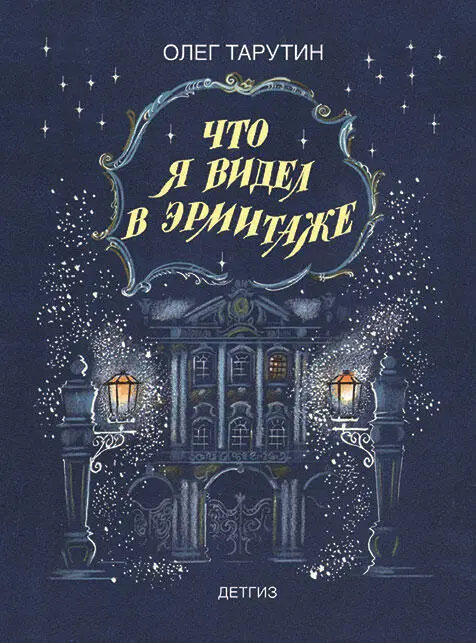

Что я видел в Эрмитаже

Олег Тарутин

Ещё одно своевременное переиздание — книга Олега Тарутина «Что я видел в Эрмитаже» — впервые появилась в 1989 году и ждала второго рождения целых двадцать два года. В те, уже неблизкие, годы у ленинградского поэта Олега Аркадьевича Тарутина (1935–2000), геолога по специальности, участника трёх антарктических экспедиций, издавались не только книги лирики, но и книги стихов для детей — могу напомнить некоторые (с удовольствием и доброй памятью об авторе храню их у себя в домашней библиотеке): «Что лежало в рюкзаке» (1973), «Это было в Антарктиде» (1975), «Для чего нам светофор» (1976), «33 богатыря» (1978), «Про человечка пятью-шесть» (1982)… Это, в основ ном, образцы уже почти забытого ныне жанра сказок в стихах или даже научно-популярных поэтических историй.

Тогдашний редактор ленинградского отделения издательства «Детская литература» Дора Борисовна Колпакова взяла на себя нелёгкую, но, как со временем выяснилось, замечательную миссию привлечь к работе детского издательства серьёзных взрослых поэтов. В какой-то степени повторялась история маршаковского Детгиза. Так в 70-е — 80-е годы прошлого века стали появляться поэтические книжки Майи Борисовой, Глеба Горбовского, Александра Кушнера… Отдадим должное и Олегу Тарутину: всё, что писал он для детей, было интересно и живо.

Вот и первое издание книги «Что я видел в Эрмитаже» оказалось поэтически достоверным. Это сегодня мы можем говорить, что жанр «стихотворной прогулки» по музею или картинной галерее «замылен» и «затоптан»; тогда же он был внове, а то, что книга была оформлена работами детей, посещавших изостудию при Эрмитаже, придавало ей особый колорит и познавательность.

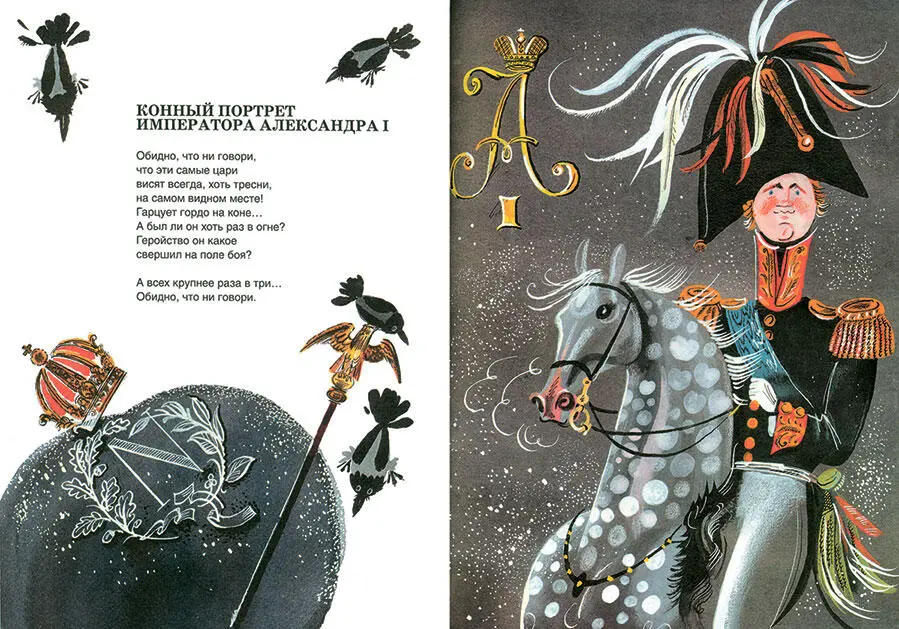

По сравнению с первым изданием, книга вышла в несколько сокращённом варианте, но всё живое, остроумное и точное в ней осталось:

Древние греки, античные греки,

многим прославились греки навеки.

даже порой удивленье берёт:

ну до чего знаменитый народ!

……….

Ну, а всего поразительней, братцы,

то,

что мы с ними могли б изъясняться:

«физика», «космос», «медуза», «стратег» —

понял бы мигом слова эти грек!

Скажешь:

«асфальт», «стадион» и «динамо» —

скажешь ты это по-гречески прямо!

«Библиотека», «театр», «берилл» —

так, между прочим, и грек говорил!

Художник Александр Аземша

Вслед за поэтом переходим из одного эрмитажного зала в другой, останавливаемся в тех, что наиболее интересны детскому восприятию: в Рыцарском зале, или в Военной галерее 1812 года, или в залах античного искусства, и, конечно же, в зале Древнего Египта:

…Мы видели бога по имени Тот,

а также богиню по имени Нут…

Мы помнили точно,

кто — этот,

кто — тот,

наверное, целых пятнадцать минут.

Весёлая получилась книжка и, действительно, разжигающая «музейный аппетит». Этому способствуют превосходные иллюстрации Александра Аземши. Вот уж кто рисует, без промаха попадая в эпоху, в быт, во все мелкие этнографические детали, — так что хождение с авторами книги по Эрмитажу удерживается в памяти куда дольше этих «пятнадцати минут».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: