Виктор Меркушев - Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм

- Название:Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗнакъ9db3717c-221e-11e4-87ee-0025905a0812

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91638-124-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Меркушев - Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм краткое содержание

Поэзия и проза этих литераторов практически забыта, равно как и они сами. Кто-то из них вполне честно заслужил забвение, а с кем-то судьба обошлась жестоко и несправедливо. Однако их имена, скорее всего, останутся в истории русской литературы навечно. По крайней мере, в эпиграммах Пушкина им обеспечена долгая и интересная жизнь.

Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Карьера военного у Глинки складывалась вполне успешно, однако литературные устремления у Фёдора Николаевича всегда числились в приоритете. С переводом в гвардейский Измайловский полк Глинка оказывается в кругу единомышленников, с помощью которых сначала была образована библиотека, а затем и «Военный журнал», который Глинка возглавил. И как мы уже знаем, председательствовал Глинка и в «Вольном обществе любителей российской словесности». В это же время, с 1816 по 1821 год, Глинка сближается с деятельностью тайных декабристских обществ и вступает в масонскую ложу «Избранного Михаила». Он искренне полагал, что целью тайных объединений является нравственное обновление граждан, просвещение народа и его духовное возрождение. «Люди без образования нравственного не общества, а стада!..» – писал поэт и офицер Фёдор Глинка. Впрочем, заблуждался Фёдор Николаевич недолго: поняв разрушительность и гибельность для России подобных тайных союзов, он порывает не только с масонами, но и с декабристским движением. Тем не менее, после провала восстания он, как входивший в «Союз спасения» и «Союз благоденствия», был арестован и помещён в Петропавловскую крепость. Сыграли свою роль ложные доносы и оговоры сослуживцев на «Комиссии для изысканий о злоумышленных обществах».

Фёдор Николаевич был настолько возмущён своим заключением под стражу, что сумел добиться аудиенции с Императором. «Глинка, ты совершенно чист, но всё-таки тебе надо окончательно очиститься», – таков был вердикт Николая Первого. И Глинка на короткое время отправляется в ссылку в Петрозаводск, где поступает на гражданскую службу в губернское правление.

В 1835 году с Глинки окончательно снят надзор, и он с женой Авдотьей Павловной, урождённой Голенищевой-Кутузовой, поселяется в Москве. После Москвы супружеская пара переезжает в Петербург, а в 1862 году они окончательно обосновываются в родном для Авдотьи Павловны краю – в Твери. Надо отметить, что супруги во многом имели общие увлечения и устремления. Авдотья Павловна сама была поэтесса и переводчица, причём духовная поэзия занимала в её творчестве центральное место. Также как и Фёдор Николаевич, она принимала активное участие в благотворительности, её стараниями было образовано движение «Доброхотная копейка» и бесплатная столовая для бедных. Сам Глинка не только поддерживал начинания Авдотьи Павловны, но и являлся председателем благотворительного общества. В Твери до сих пор помнят, что Индустриальный техникум, бывший прежде ремесленным училищем, основал Фёдор Николаевич, он же был попечителем Тверской мужской гимназии, да и Краеведческий музей создавался не без его активного участия и поддержки.

Ещё в Москве Глинка принимает участие в создании Комитета для призрения просящих милостыню. Нищенство Фёдор Николаевич считал делом позорным и недопустимым. Вины за попрошайничество он не снимал ни с общества, ни с самих нищих и делал многое, чтобы это постыдное явление вовсе исчезло из русской жизни. Глинка одним из первых ратовал за введение пособий в период поиска работы и выступал за обязательное трудоустройство попрошаек. Он не уставал доказывать, что у государства есть все необходимые инструменты для искоренения этого социального зла. Глинка не принимал философии социалистов, но считал исключительно вредным для общества большой разрыв между бедными и богатыми.

Как указывали многие его современники, у Глинки была «исключительно ясная душа, неисчерпаемый запас добродушия и любви к людям». С Глинкой Пушкин сошёлся вскоре после Лицея, и в какой-то степени попал под его положительное влияние и безусловное обаяние. Глинка нередко оберегал Пушкина от опрометчивых поступков, заступался за него перед влиятельными особами, открыто говорил и писал о его редкой поэтической одарённости:

Судьбы и времени седого

Не бойся, молодой певец!

Следы исчезнут поколений,

Но жив талант, бессмертен гений!

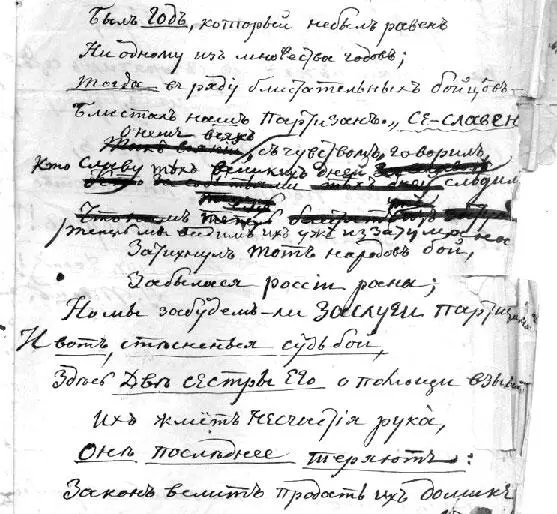

Черновой автограф стихотворения Ф. Н. Глинки. Российский Государственный архив литературы и искусства

В Глинке Пушкин чувствовал ту безусловную моральную поддержку, которой ему так часто не хватало в жизни. В одном из своих писем младшему брату Лёвушке Александр Пушкин писал: «Если ты его увидишь, обними его братски, скажи ему, что он славная душа, и что я люблю его как должно…» Конечно, Пушкин не мог не видеть некоторого однообразия поэтических опытов Глинки и в силу своего характера не мог удержаться от добродушной иронии в адрес приятеля, наградив его своей эпиграммой. Посылая эпиграмму Вяземскому, поэт просит никому её не показывать, ибо «Фита бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, удаляяйся от всякия скверны». Напомним, что Кутейкин – это персона комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль», семинарист-недоучка, выступающий, тем не менее, учителем русского и церковнославянского.

Как бы критично Пушкин ни смотрел на Глинку как поэта, в отдельных его вещах он видел и яркое дарование, и тонкое лирическое чувство, и присущую его поэтической речи звуковую гармонию. В пушкинских рецензиях мы можем найти о Глинке такие строки: «Изо всех наших поэтов, Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его Псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединённая с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, – всё даёт особенную печать его произведениям».

Как некогда Глинка заступался за опального Пушкина, так теперь Пушкин хлопотал перед сильными мира сего о своём сосланном друге. И хлопоты эти имели определённый успех: Глинка был переведён в Тверь, где старые друзья после долгих лет, наконец, встретились.

Конечно, Глинка знал, что в сатире «Собрание насекомых», напечатанной в «Подснежнике», «Божья коровка» – это про него. Неизвестно, сердился ли он на Пушкина, направившего ему несколько осторожных и виноватых писем, но известно, что ответом на них были такие естественные для Глинки слова: «…Смею уверить, что я вас любил, люблю и любить не перестану».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джером Биксби - Забытые имена [антология]](/books/1097538/dzherom-biksbi-zabytye-imena-antologiya.webp)