Софья Бенуа - Галина Уланова. Одинокая богиня балета

- Название:Галина Уланова. Одинокая богиня балета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-906914-24-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Софья Бенуа - Галина Уланова. Одинокая богиня балета краткое содержание

Из книги вы узнаете:

– Почему Галина Уланова категорически не хотела стать балериной.

– Что же послужило причиной конфликта Галины Улановой и Сергея Прокофьева.

– Как великой балерине удалось превзойти королеву Англии.

– Почему величайшая в истории артистка балета умерла в бедности и забвении.

Ее сравнивали с Венерой Боттичелли и Мадонной Рафаэля. Трогательная, прекрасная и трагическая Принцесса-Лебедь – бессмертный образ, созданный Галиной Улановой, яркий, неповторимый, удивительно живой, который невозможно забыть. Народная – Галина Уланова снискала на своем пути все возможные почести, стала живой легендой, но в жизни навсегда осталась такой же робкой и застенчивой девочкой, какой вступила когда-то впервые на театральные подмостки. Книга популярной писательницы Софьи Бенуа проливает свет на многие доселе неизвестные читателю факты биографии легендарной артистки балета.

Галина Уланова. Одинокая богиня балета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно бы здесь привести один любопытный факт. Перед войной Г. С. Уланову вызвали из Ленинграда в Москву, чтобы она танцевала «Лебединое озеро». Тогда, в те дни, был подписан Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией и в СССР приезжал министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. На другой день в гостиницу Галине Сергеевне привезли роскошный букет цветов, в котором каждый цветок был завернут отдельно. К букету была приложена записка со словами восхищения от Риббентропа. Советская балерина так испугалась, получив письмо и цветы, что отправилась в соседний номер к Константину Сергееву, с которым она танцевала. Сергеев тоже не на шутку испугался и предложил: «Надо срочно звонить в Министерство культуры». Набрав номер, артисты сообщили о знаке внимания от Риббентропа. Однако в Министерстве культуры Уланову успокоили, мол, нужно не бояться, а, как и подобает артистке, наслаждаться подаренными цветами.

Напомним, что Уланова впервые выступила на сцене Большого театра в феврале 1935 года, когда ленинградцы приехали в Москву на гастроли. Она танцевала «Лебединое озеро». Успех юной звезды у столичной публики был невероятный.

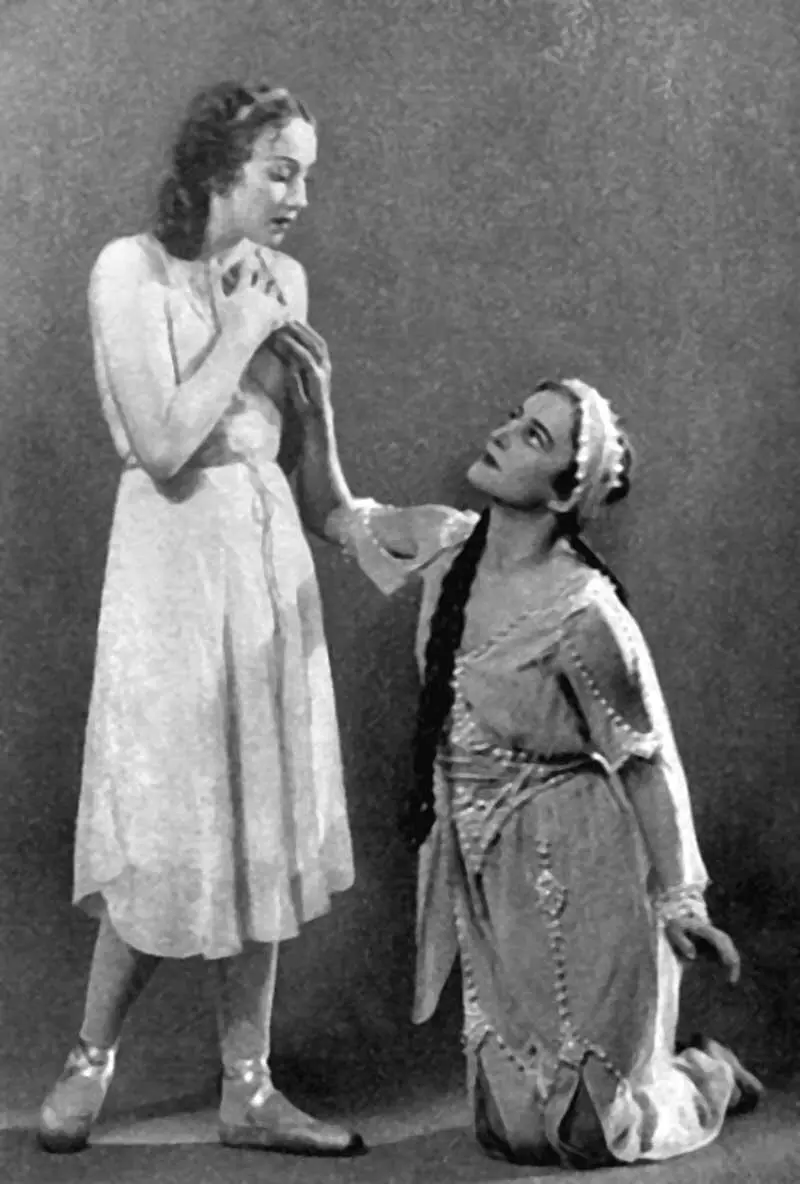

«Слава пришла к Улановой в 1934 году, когда Ростислав Захаров поставил в Петербурге балет “Бахчисарайский фонтан”. Мне посчастливилось: я видел ее в партии Марии, когда она уже работала в Большом театре в Москве, в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Заремой была молодая, уже очень громкая и звонкая Майя Плисецкая, а Уланова была Марией. Ей не нужен текст. Ее движения погружали зрителя в какой-то глубокий психологический мир. В знаменитой сцене у колонны, после того как Зарема ударяла ее ножом, она медленно опускалась вниз. И запоминалось скольжение ее руки до самого последнего момента. У нее были особая пластика, особые руки. Мне было 17 лет, я учился на первом курсе, и ее спектакль был ошеломлением, потрясением для меня», – рассказывал Виталий Вульф.

И по сегодняшний день юные балерины пристально изучают все движения, все знаменитые па Улановой в «Бахчисарайском фонтане»! Но в этом балете нужно не только безупречно выполнить все па, а и актерски сыграть все роли.

Балет по знаменитой сказочной поэме А. С. Пушкина появился в 1934 году в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова. Спустя два года та же самая постановка была осуществлена на сцене Большого театра в Москве. Балетоведы знают: первая звездная партия Галины Улановой стала настоящей легендой. «Бахчисарайский фонтан», в котором она танцевала партию Марии, шел теперь в Большом театре. Взыскательная московская публика была покорена раз и навсегда. Первой исполнительницей партии Марии в Москве была В. Васильева, прекрасно дебютировавшая в этой сложной роли. Но позже московские зрители познакомились с танцем Улановой; и, как считается, после Улановой танцевать главную женскую партию в этом балете стало невероятно трудно. Вот что говорила коллега нашей героини народная артистка СССР, педагог-репетитор Мариинского театра Габриэла Комлева, отвечая на вопросы журналистов НТВ [23]: «Я приготовила Марию, сдала ее, но потом отказалась танцевать, потому что была жива Уланова и все, конечно, сравнивали с Улановой. Я пришла и сказала: я не хочу больше этим заниматься, потому что это происходит на глазах Галины Сергеевны».

Мария – Уланова, Зарема – Вечеслова в балете «Бахчисарайский фонтан»

«Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева считается значительным достижением советской хореографии и одним из лучших балетных спектаклей Большого. В основе балета – пушкинская поэма с одноименным названием, в которой рассказано о горестной судьбе попавших в гарем Марии и Заремы, о «перерождении дикой души» (по В. Белинскому) крымского хана Гирея через безграничное чувство любви к прекрасной пленнице Марии.

В гареме есть партия, которую обессмертила знаменитая балерина Майя Плисецкая, танцевавшая Зарему. Как пишут биографы, ее восточную неистовость в прыжковой партии невозможно повторить. Благодаря «Бахчисарайскому фонтану» познакомились две знаковые личности советского балета XX века – Уланова и Плисецкая.

Успех спектакля, уже десятки лет идущего на сцене, определился талантом авторов и исполнителей в создании главных действующих лиц балета – невольниц Марии, Заремы, хана Гирея. Образы их многоплановы, наделены разнообразными психологическими характеристиками, развивающимися по ходу сценического, хореографического и музыкального действия. «Все эти три героя обладают яркими индивидуальными чертами, различными темпераментами, контрастными характерами, представляют конкретные психологические типы. Образы даны в развитии, в острых конфликтных противопоставлениях, в ситуациях, способствующих полному раскрытию характера и сущности каждого действующего лица: нежной и кроткой Марии, страстной в любви и неукротимой в ревности грузинки Заремы, дикого и сурового, но и рыцарски благородного хана Гирея. Значительно скромнее, но драматически четко обрисованы и второстепенные персонажи: Вацлав – юный жених Марии, а также ее отец и преданный Гирею военачальник Нурали» [24].

«Простота, искренность и глубокая драматическая выразительность составляют основное впечатление от танца и игры Г. Улановой. Создавая жизненно правдивый и трогательный образ Марии, Г. Уланова раскрывает душевную чистоту, лирико-романтическое обаяние своей героини и поднимается до высокой трагедийности в кульминационных моментах драмы. Образ Марии у Г. Улановой отличается особенной значительностью, масштабностью, вытекающими из глубокого проникновения балерины в психологическое содержание роли и замечательного мастерства, проявленного ею в танцевальной и драматической сторонах исполнения», – сообщает нам сайт Большого театра [25].

Сама балерина Галина Уланова писала, вспоминая стихотворение А. С. Пушкина:

«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

Дева печально сидит, праздный держа черепок.

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

В поисках образа Марии я нередко обращалась к царскосельской статуе, о которой Пушкин написал такие проникновенные строки. Мне казалось, что, может быть, в поэтическом облике девушки, вечно печальной над вечной струей, я смогу найти те черты “Марии нежной”, которые так трудно передать лаконичным языком танца. Стихотворение “Царскосельская статуя” написано Пушкиным в 1830 году, через восемь лет после “Бахчисарайского фонтана”. Но разве не мог перед мысленным взором поэта возникать именно этот чистый образ, когда создавал он свою бессмертную Марию? Так хотелось мне думать, тем более что все вокруг – изумительная царскосельская природа, искусные творения ваятелей и зодчих прошлого, – все помогало мне ощутить “безумную негу” сладкозвучных фонтанов Бахчисарая».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: