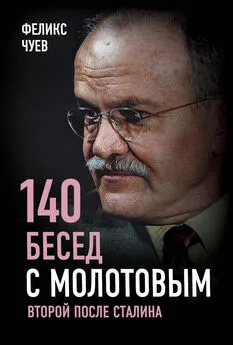

Феликс Чуев - Сто сорок бесед с Молотовым

- Название:Сто сорок бесед с Молотовым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТЕРРА

- Год:1991

- Город:М.

- ISBN:5-85255-042-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Чуев - Сто сорок бесед с Молотовым краткое содержание

Мне приходилось поднимать

тост за Гитлера

как руководителя Германии.

А то, что мы перед войной

провели эти репрессии,

я считаю, мы правильно сделали.

Сталина топчут для того,

чтобы подобраться к Ленину.

А некоторые начинают и Ленина.

Ну, и Ленин

перебарщивал кое в чём.

Нам надо усиливать

основную линию партии,

чтобы обыватели не взяли верх.

Сто сорок бесед с Молотовым - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Солидный, академического вида Каменев. А с какой неистовостью, не останавливаясь перед подтасовкой фактов, он, находясь в составе «триумвирата», вместе со Сталиным и Зиновьевым обосновывал тезис об «ограничении» внутрипартийной демократии. Выступая на XI Московской партийной конференции в 1925 году, он вполне определенно высказал свою точку зрения на демократию: «Сегодня говорят – демократия в партии; завтра скажут – демократия в профсоюзах, послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам такую же демократию, которую вызвали у себя. А разве крестьянское море не может сказать нам: дайте демократию. Поэтому я не желаю сие припечатывать».

А чего уж говорить о Сталине. Тот к демократии всегда относился как к досадной помехе на пути к собственному единовластию. Уже на XII съезде РКП(б) он сказал веско, как бы вбивая гвозди: настоящего демократизма, когда бы все важнейшие вопросы партии обсуждались по ячейкам, не будет. Демократизм есть утопия. Мы окружены врагами».

Откуда это все, спросит любой нормальный человек, такой накал политической ненависти к своим же соотечественникам, но из «эксплуататорских» классов, «оппортунистических группировок» и т. п. И здесь мы сталкиваемся с феноменом революционаризма, наиболее рельефно выразившегося в большевизме. Тут особый индекс измерений человеческих поступков.

Любые попытки проверить политическое нравственным жестко отвергаются – и это продемонстрировал в первую очередь сам Ленин. Нравственно все, что служит делу мировой революции – какая уж тут «слеза ребенка». Не случайно Ленин прилюдно восхищался, по его словам, «титаном революции» Сергеем Нечаевым, в «Катехизисе революционера» которого говорилось: «Нравственно для него (революционера. – С.К. ) все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему». Думал ли Ленин о нравственности, давая в 1905 году советы московским боевикам: обливать кипятком правительственные войска, брызгать серной кислотой в лица городовым. Нужно – ограбили банк, нужно – прибегнем к финансовым махинациям. Ведь цель оправдывает средства.

Уже в 1918 году Ленин свое «моральное кредо» революционера откровенно изложил в беседе с М. Спиридоновой: морали и нравственности в политике не бывает, а есть лишь целесообразность. Сегодня нередко от своих же коллег слышишь – а в то время и не могло быть нравственной политики. Но если это так, то чем же Ленин лучше, скажем, Гитлера, который, кстати, тоже искренне хотел любыми средствами обеспечить величие Германии. И почему об одном мы говорим как о величайшем преступнике, а на примере жизни и деятельности второго пытаемся обучать будущих граждан демократического общества?

У Ленина чувство классовой, идеологической селекции было развито чрезвычайно остро. В. Молотов приводит фразу Ленина о том, что если бы заменить партию большевиков, скажем, партией Льва Толстого, то можно было бы отстать на целый век.

Да, Ленину в его рядах толстовцы (то есть люди, «отягощенные» нравственностью) были не нужны. Он, разъясняя сущность диктатуры пролетариата как никакими правилами не стесненную, опирающуюся на насилие власть революционного народа, сказал, что сюда не входят люди, «забитые нравственно, например, теорией о непротивлении злу насилию…». Человек у Ленина выступал не в его гуманистическом, а лишь в классово-социологическом смысле. Не случайно ленинский обожатель, видевший в нем наличие «доли сверхчеловека – то нечто, что поднимает человека над мелкими интересами его обыденщины», – давал вождю следующую характеристику: «Вы… как социолог мыслите не отдельными личностями, а обществами, группами, классами. Вы дали миру величайший эксперимент социалистической революции… Не смущайтесь же, товарищ… Вы в лаборатории планеты».

Правда, далеко не все были наркотизированы революционной идеей. В это же время в адрес Ленина приходили и другие письма. Вот выдержка из одного, написанного человеком интеллектуальных занятий, изучавшим общественные и естественные науки. Касаясь произведенного над страной «социалистического опыта», автор писал: «… до очевидности ясно – опыт закончен полным и непоправимым крахом». Он считал, что в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между мнением и действиями масс и большевиков, хотя «в перспективе около вас сохранится численно небольшая группа, из которой значительная часть людей бессознательно и еще надеющихся, небольшая часть того морально дешевого люда (интеллигентов и полуинтеллигентов), способного внешне поддерживать вашу политику (а также и какую угодно) в личных интересах, «пристроиться, устроиться» и, наконец, ничтожная часть людей партийных, тех ограниченных фанатиков, идеи которых подобно изобретателям «perpetuum mobile», до гроба будут убеждены, что если бы еще немного, еще ввести в механизм какой-то винтик, то perpetuum был бы достигнут. При таком положении и соотношении сил естественно в результате ваша политика будет отражать не волю и нужды народа, а, подобно царскому самодержавию, проводить ваши (небольшой группы) «виды» и пользоваться для этого насильственно-бюрократическими приемами погибшего режима. А идентичные приемы ведут к идентичному концу».

Современники многое увидели и поняли. «Большое» не всегда видится на расстоянии. В одном из писем говорилось (правда, с осуждением), что имеется «масса людей, которые уверены, что социализм практически неосуществим по той причине, что дескать социалисты с давних времен проводят свои идеи, но не имеют успеха, потому что ведут борьбу с природой человека». Вот еще одно документальное свидетельство эпохи. П. Г. Шевцов из Воронежской губернии в декабре 1918 г. пишет Ленину следующее: «Коммунисты (большевики) – не на высоте положения: базируются почти единственно на оружии и ЧК… ответственные работники превратили коммунизм в «акклиматизм» к РКП; в их среде торжествуют революционная поза и морем разливанным разливается по Руси… контрреволюционный расстрел. Смертная казнь!.. И, подобно старой охранке, занялись сыском. Демократия выродилась в советократию и …нечистоплотность, угроза «к стенке» стала криком ребят на улицах». «Имейте терпение прочесть до конца, – так обратился к Ленину в 1920 г. некий Е. Павлов. – Когда-то один из профессоров писал Вам, что Вы затворились в кремлевском одиночестве. Я сказал бы, что не затворились Вы в кремлевском одиночестве, а что между вами и пролетариатом целой массы вырастает стена «коммунистов» урожая 1919 года… коммунистов, зашитых с ног до головы в кожу и, что главное, с сердцами, зашитыми в свиную толстую кожу».

Да, кожа «идейности», «классового принципа» прочно зашила порядочность в политике. Молотов в целом с одобрением воспринимает ленинскую оценку деятельности провокатора Р. Малиновского, что, мол, несмотря на издержки, его активность объективно способствовала делу политического просвещения пролетариата. «А после революции, – спокойно повествует Молотов, – Малиновский приехал из-за границы и был расстрелян». Ну хоть бы задним числом дать моральную оценку, мол, нехорошо для партии, борющейся за высокие идеалы, прибегать к услугам провокаторов для успеха своего дела. Но куда там… Цель – она оправдывает средства. Кстати, дело Романа Малиновского еще до конца не исследовано. Почему он вернулся, представляя, что его ждет, на что надеялся? А может и не вернулся, а его вернули? Сам суд над Малиновским был осуществлен на уровне фарса даже для процедуры «революционного правосудия». Суда и не было, а было несколько формальных эпизодов перед вынесением приговора. Дело Малиновского в чем-то схоже с делом Берии. Создается впечатление, что и здесь срочно избавлялись от носителя «ненужной» информации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: