Елена Хаецкая - Записки из страны Нигде

- Название:Записки из страны Нигде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Хаецкая - Записки из страны Нигде краткое содержание

О фэнтэзи, истории, жизни...

Записки из страны Нигде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему же, в таком случае, так раздражают попытки некоторых авторов снабдить психологическими характеристиками мифологических персонажей?

Или так: почему мифологический герой, если он внезапно становится персонажем художественного произведения, должен оставаться для нашего восприятия двухмерным, а не трехмерным? Плоским, а не объемным?

Я думаю, дело тут не только в том, что в эпосе «так принято». Почему «принято»-то? Должна быть причина!

Причина простыми «русскими» (хе-хе) словами объяснена в Священном Писании: «Мои мысли – не ваши мысли». Это, кстати, ответ на вопрос – почему Иисус Христос, если даже он становится персонажем художественного произведения, не может «естественно» обладать обычными психологическими характеристиками, как любой другой персонаж-человек.

Христос с психологическими характеристиками, трехмерный, «объемный» - это не Иисус Христос Священного Писания, а «безобидный философ с его проповедью» (как в «Мастере и Маргарите»). Убогие и неубедительные попытки «объяснить» Христа с человеческой, психологической точки зрения здесь не рассматриваются, я такое просто не могу употреблять, ну никак.

Литература, как уже неоднократно говорилось, занимается в первую очередь сферой эмоций. Если человек состоит из духа, души (чувств) и тела, то литература аккурат «работает» со вторым компонентом и немножечко с первым.

Душевная сфера наиболее уязвима во всех отношениях. Нам трудно ее контролировать, но возможно отслеживать и исследовать. Это чисто человеческая область. Когда мы говорим «человеческое, слишком человеческое», это может быть отнесено в первую очередь именно к области эмоций.

Так вот, персонажи, овеянные божественным духом, - такие, как Геракл или Прометей, например, - к этой сфере практически не имеют отношения. В Евангелии едва ли не единственный момент, когда Иисус проявляет чувства, - это когда он узнает о смерти Лазаря. В этот момент Иисус «прослезился». Практически во всех остальных случаях мы не видим «загрязненных» «слишком человеческим» эмоций. Гнев – не эмоция; недаром говорится – «гневайтесь, но не грешите». Загрязненная эмоция – злоба, раздражение. Гнев может быть чистым, как огонь. Такой же чистым может быть сострадание, которое заставило, например, Прометея отдать людям огонь. В нем нет примеси сентиментальности, нет самолюбования («вот я какой хороший»).

То, что мы принимаем за эмоциональность эпических, полубожественных и божественных личностей, почти ничего общего не имеет с нашими человеческими эмоциями. Это проявления сферы духа, а не душевности. Эпический герой «распространен» в некую область, для обычного литературного анализа/изображения практически недоступную. Здесь невозможна обыкновенная человеческая трехмерность, которая создает объемное восприятие таких героев, как Анна Каренина, например (с моей точки зрения, «Анна Каренина» дает наиболее объемных, наиболее психологически полно обрисованных персонажей во всей мировой литературе; но это неточно).

Поэтому попытка автора пробраться в душу Прометея или Геракла и покопаться там обречена на провал. Что чувствовал Прометей, когда воровал огонь у богов? Было ли ему обидно, когда орел рвал его печень? Ну а тебе, автор, было бы обидно?..

Здесь интересно, кстати, отследить, где проходит, так сказать, граница мифологического. Положим, у Прометея нет человеческой психологии. У Геракла… гхм… а как же образ Геракла-пьяницы? А у Тезея? Понятно, что чем дальше мы уходим от «золотого века», тем больше у персонажей психологии.

И тут мы сталкиваемся с еще одним любопытным феноменом – с мифологизацией исторических личностей, в которых, разумеется, нет ничего «божественного», но которые тем не менее обожествлены. В первую очередь это касается Ленина. Его так успешно мифологизировали, что я до сих пор не могу найти нормальную биографию этого деятеля. Все книги про «Ленина, которого вы еще не знали» выглядят домыслом. Не убедили. Таким же мифологическим персонажем является Киров – и далее по списку… чем дальше от золотого века, тем человечнее персонажи. (Человечнее – не значит добрее, это значит – понятнее).

Таким образом, делаем простой вывод: мифологический герой – двухмерен. У него нет обыкновенной человеческой психологии. Там, где у нормального человека эмоция, у мифологического героя – некое «божественное измерение», для нормального описания недоступное. Отсюда и обратное: хочешь мифологизировать персонажа – сделай его двухмерным.

Для чего написан текст

00:00 / 08.07.2018

Много раз я вспоминала и цитировала фразу, которую услышала страшно подумать сколько лет назад на лекции по «теории литературы»: «Форма художественного произведения и есть его содержание».

А сегодня хочу поговорить о произведениях, у которых форма как будто есть, а вот содержание, увы, отсутствует напрочь. (Ключевое слово «как будто» - на самом деле и формы нет, но об этом потом).

Предположим, человек умеет писать. Не путается в падежах, как иные выпускники Гарварда, понимает, как сочетаются во фразе глаголы совершенного и несовершенного вида (а это по нынешним временам едва ли не высший пилотаж). Но читаешь данный текст и все время хочется взять автора за пуговицу и допросить с пристрастием: «Для чего ты, мил-человек, все это написал? Какой у тебя месседж? Какое послание ты несешь народам мира своим текстом?»

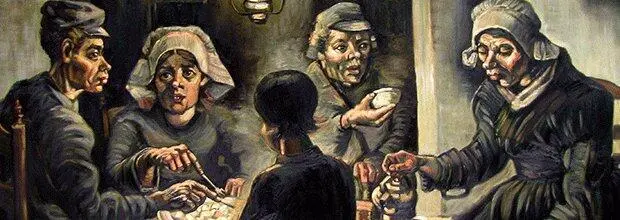

Причем такое явление – оно, в общем, не новое. Еще в те же самые допотопные времена, когда меня поразила фраза про соотношение формы и содержания, «Литературная газета» разносила в пух и прах какого-то писателя-«соцреалиста» именно за бессодержательность. Подробно и издевательски цитировалось из бедного автора примерно следующее: «Он взял картофелину, шероховатую, в налипших катышках земли, и медленными круговыми движениями ножа начал снимать шкурку, которая свивалась в спираль и опускалась в мусорное ведро». Да, описание точное. Картофелина именно такая. Да, чистят картошку именно так, круговыми движениями ножа. От себя, еще добавим. Почему же в сознании читателя ничего, кроме скуки, эта картина не вызывает? (А она должна что-то еще вызывать? Но вообще, честно говоря, художественное произведение, которое вызывает скуку, - оно плохое, мы читаем ради других эмоций, а скуки в нашей жизни и без худлита полно).

Потому что автор не потрудился найти никаких особенных деталей, которые разбудили бы в читателе что-то яркое, сильное. Почему было не пропустить эпизод с картошкой? А потому что – Жизнь Такая. (Здесь мне хотелось бы написать «жызнь» или даже «жыза», хотя это за гранью хорошего тона и даже просто приличия, но, в общем-то, и разбираемый «образчик» текста – тоже близок к этой грани.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: