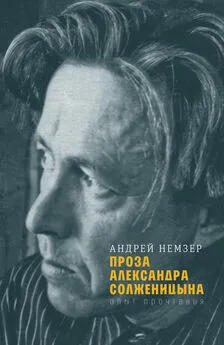

Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения

- Название:«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-1014-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения краткое содержание

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

40

Воротынцев прощается с женой на могилевском вокзале 5 мая 1917 года. Судя по некоторым намекам – навсегда. Но намеки эти сознательно затуманены автором. Нельзя понять, по воле ли Воротынцева расставание окажется окончательным, доведет ли дело до конца Алина (Георгий вспоминает ее слова «Нам не жить» и соглашается: «она угадала») или за супругов все решит судьба, то есть бушующая вовсю революция. «Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной.

И может быть – скоро…» (А-17: 173). В завершающей «Красное Колесо» главе Воротынцев, пытающийся с могилёвского Вала разглядеть грядущее, Алину не вспоминает (А-17: 186).

41

Мотивы болезни Гучкова, семейного разлада, толкающего его на резкие действия, и необдуманности заговора будут развернуты в Третьем Узле. В самый канун событий оставшийся один дома Гучков вспоминает о своей упущенной любви – к великой актрисе Вере Комиссаржевской (Гучков любил ее, но «…велеть – “иди за мной!” – никогда не мог. Не смел» – слишком уважал творческую личность, идущую своей дорогой). Она и сосватала Гучкову (понимая, что у него тоже великий путь, движению по которому решающая свои задача женщина только помешает) любимую подругу – Машу Зилоти, ставшую крестом Александра Ивановича (М-17: 39). Вымогать у царя отречение Гучков бросается еще и потому (конечно, это не единственная причина!), что нет сил переносить мрачную жену (М-17: 326). Уже в вагоне, обсуждая предстоящее нешуточное дело с Шульгиным, он спохватывается: год намереваясь добиться отречения, не выяснил, что говорится о том в «династических правилах», не задумался о прецедентах, не выстроил в уме самой процедуры (М-17: 326). Нездоровье Гучкова – лейтмотив и «Марта…», и «Апреля…».

42

В связи с Верой подробно разрабатывается мотив тихого разлада Воротынцевых-родителей в старости, бегло упомянутый в Первом Узле: «…что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол – но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? – вероятно, им двоим очень заметно, но не названо» (18; ср. А-14: 13). Трудно дается любовь этой семье.

43

Толстой Л. Н . Указ. соч. Т. 10. С. 433.

44

Потому, рассказывая о «кадетских истоках», Солженицын находит должным напомнить и о ломавших национальный уклад преобразованиях Петра, и о трагедии церковного раскола (7').

45

«Гвоздев стал одним из мучеников- долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер» ( Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990. Т. 1. С. 287–288 (Ч. 1, гл. 10).

46

Достоевский Ф. М . Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 113.

47

Об этой череде эпизодов см. также в Главе I.

48

Лермонтов М. Ю . Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 60.

49

О «закадровой» судьбе Воротынцева см. в Главах I и V. В трагедии «Пленники» (которую автор мыслил Пятым Эпилогом «Красного Колеса») Воротынцев, кроме прочего, говорит чекисту-соблазнителю: «…вы украли Кутепова – и что с ним сделали? Может и повесили. (В 1930 году агенты ОГПУ во Франции захватили Кутепова, возглавлявшего в ту пору «Русский общевоинский союз», дабы доставить его в СССР; считается, что похищенный умер в пути. – А. Н. ). А Кутепов был мой друг. Так вешайте и меня» ( Солженицын А. Пьесы. М., 1990. С. 243). В «Красном Колесе» пути Воротынцева и Кутепова не скрещиваются, но их едва ли случайное сходство (на грани двойничества) кажется предвестьем будущей встречи (всего вероятнее – после большевистского переворота) и дружбы.

50

Недальновидные самолюбцы только упиваются своим – недолго ему длиться – часом, с удовольствием ворошат старые обиды и заранее радуются тем скорым триумфам, что никогда не осуществятся. Едва ли не самый выразительный пример – назначенный Верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич (391, 417, 457, 491).

51

Когда большевики примутся строить свое невиданное государство, они (чем дальше, тем больше) будут использовать вывернутые, искореженные, лишенные подлинного содержания «формы» прежнего государственного (общественного, культурного) уклада, имитируя (зловеще пародируя) как империю, так и демократию (сталинская конституция, как известно, была самой демократической в мире). Поскольку до конца «формы» выхолощены не были, эта – накопленная веками российской истории – инерция (в жутком сочетании с мощной системой тотального принуждения) до поры обеспечивала те самые наглядные и бесспорные успехи (в промышленном производстве, науке, образовании, медицине, культуре), которые почитатели Ленина-Сталина по сей день ставят их партии в заслугу. Инерция эта иссякала от десятилетия к десятилетию, поневоле уступая место накапливаемой инерции советчины. Ее же «последействие» отчетливо и тягостно сказывается на протяжении всего новейшего периода нашей истории.

52

Ни одному из главных «движителей» русской революции она ничего хорошего не принесла. В лучшем случае – изгнание. И это касается не только «цензовиков» и генералов, но и левых социалистов, включая демона-теоретика Гиммера. Урожай достанется двум статистам: несколько раз иронично упомянутому туповатому петроградскому подручному Шляпникова и вернувшемуся в середине марта из сибирской ссылки молчуну с трубкой («И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?» – 569) – это будущий многолетний глава правительства и «милюковского» министерства и будущий хозяин страны, Молотов и Сталин.

53

Тем значимей кажется отмеченное выше исключение – сходство Воротынцева и Кутепова. Вероятно, это объясняется тем, что Солженицын счел должным сделать протагонистом (а Воротынцев, при всех оговорках о принципиальной установке автора на полифонию, все же главный герой повествованья) персонажа вымышленного, в которого вложил некоторые черты исторического Кутепова. С другой же стороны, он не мог (не хотел) приписать героические действия Кутепова в Петрограде Воротынцеву. И ради исторической (и этической!) точности (нельзя не воздать долг мужеству реального человека), и потому, что эпизод с Калисой (весьма значимый для сюжетной линии Воротынцева) мог произойти только в Москве и только в роковые дни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: