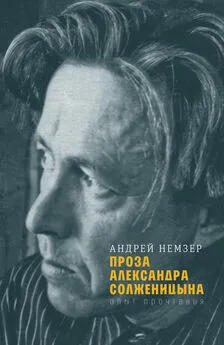

Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения

- Название:«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-1014-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения краткое содержание

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

86

Разумеется, указаний на «автобиографизм» образа Воротынцева в самом тексте нет. Существенно, однако, что к моменту публикации «Октября Шестнадцатого» (1982–1983) некоторые (пусть неточные, «мифологизированные») сведения о личной жизни писателя стали достоянием определенной части читателей, чего автор не мог не учитывать. Тем более Солженицын должен был предполагать, что рано или поздно появится его обстоятельное жизнеописание, которое, кроме прочего, сделает явной автобиографическую основу семейной драмы Воротынцева.

87

Уходящие воевать мальчики тоже теоретически предполагали, что могут больше никогда Москвы не увидеть. И тоже до конца в такой печальный итог не верили.

88

Гоголь Н. В . Полн. собр. соч. <���В 14 т.>. <���Л.>, 1951. Т. 6. С. 220–221.

89

Там же. Т. 1. С. 275, 282, 278.

90

Там же. Т. 6. С. 109.

91

Тут уместно напомнить о том, что сакральность венценосца – любимая мысль Гоголя, что предполагавшееся в третьем томе поэмы воскресение Чичикова («мертвых душ», России) должно было свершиться монаршей волей. Излишне, кажется, еще раз объяснять, сколь чужда монархическая мифология автору «Красного Колеса».

92

Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 247.

93

Любопытно, что сходный образ обнаруживается в, кажется, первом опыте художественной полемики с поэмой Гоголя – заключительной главе повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845). Герой видит сон, в котором везущий его экипаж (символ устойчивости, традиции и консервативности) превращается в птицу и доставляет своего пассажира в чудесно изменившуюся Россию, где обретаются столь же чудесно изменившиеся его прежние недостойные знакомцы (двусмысленная игра с главной идеей гоголевской поэмы). Герой, воскликнув «Есть на земле счастье! <���…> Есть цель жизни… и она заключается…», пробужден сильным ударом: «Кто бы мог подумать… тарантас опрокинулся.

В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами» ( Соллогуб В. А . Повести и рассказы. М., 1988. С. 354).

94

Разумеется, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и эпистолярии Гоголя нетрудно отыскать призывы к самоограничению, неукоснительному исполнению всякой службы, терпению, равно как и порицания самохвальства. Только помнятся они много хуже, чем летящие строки о птице-тройке.

95

Здесь приходится выйти за пределы повествованья и подключить к интерпретации текста факты биографии Солженицына, но иначе прочесть этот эпизод (и все, что из него следует) просто невозможно. Само место действия – Александровский сад – отзывается в имени писателя. «Домашняя» уменьшительная форма этого имени повторяет отцовскую: в «Красном Колесе» Исаакий Лаженицын, как правило, именуется Саней.

96

Солженицын А . Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 538.

97

Солженицын А . В круге первом. М., 1990. Т. 1. С. 413.

98

Этим Онегин радикально отличается от Печорина или Ставрогина.

99

Можно и должно сострадать тем, кто дорого (иные, как царская семья, Шингарёв, Кокошкин, – жизнью) заплатил за свои старые грехи. Можно и должно отличать Милюкова от Львова или Керенского. И даже Керенского – от Ленина. Но нельзя забыть, как старая власть и ее просвещенные оппоненты влекли Россию к революции. И как творцы Февраля явили свое бессилие тоже нельзя. Не зря Солженицын приводит речь Василия Маклакова на частном совещании думцев: «Если же оно (коалиционное правительство, сформированное после апрельского кризиса. – А. Н .) не спасёт России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты (так и вышло. – А. Н .), – то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас ни оправдывал себя – (это – Милюкову), – потомство проклянёт наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился…» (172).

100

В этом отношении русские классики решительно расходятся с Вальтером Скоттом, в романах которого напряженное (иногда весьма жестокое) противостояние двух исторических сил, как правило, заканчивается примирением или компромиссом (и «награждением» главного героя – достойного джентльмена, чуждого фанатизму обеих противоборствующих сторон). Огрубленно очерченную здесь сюжетную схему Вальтер Скотт переносит из одной исторической ситуации в другую (иногда – не далеко отстоящую во времени), но никак не указывает на повторяемость коллизии – эпилоги его романов не предвещают будущих нешуточных бурь, они не воспринимаются как «прологи» тех сочинений шотландского чародея, что посвящены более поздним историческим катаклизмам. Отличие высших образцов русской исторической словесности от романистики Вальтера Скотта (незаслуженно выведенной в XX веке за пределы серьезной словесности) обусловлено, видимо, как несходством общих «формул» историй двух народов (и их ментальностей), так и тем, что на рубеже XVIII–XIX столетий (когда историзм стал важнейшей составляющей всей европейской культуры) социально-политические уклады (а следственно – насущные проблемы и перспективы) России и Англии рознились очень существенно.

101

«На улицах повторяется Февраль, но толпа не в восторге, а в ужасе»; «После ливня – ранняя темная, совсем не “белая” ночь, и городской мятеж рассеялся» («Июнь – Июль Семнадцатого»); «24 октября – мрачный короткий петербургский день глубокой осени; по свинцовой реке уже и серые льдины; срываются малые снежинки»; «Город спал, не подозревая, что происходит, и проснулся при новой власти»; «Керенский, всю ночь не спавший, выпросил у американского посольства автомобиль с американским флажком и на нём устремился из города по гатчинскому шоссе: он поедет навстречу войскам! он сам их приведет сегодня же к вечеру! (Власть Февраля умирает без чести.)»; «А московские офицеры (их тысяч 30) откликаются плохо, к юнкерам присоединились тысячи три, остальные сидят по домам. (Да за кого теперь сражаться? за Керенского? его презирают; зовут защищать не Россию, а революцию?)» («Октябрь – Ноябрь Семнадцатого»).

102

Недоброжелателям «личных» линий «Красного Колеса», полагающим, что они отвлекают от «сути дела», стоит вспомнить «Архипелаг…» с его портретным изобилием, настойчивым стремлением показать неповторимые человеческие лица. Зэки ведь в большинстве своем отнюдь не «исторические деятели», а вымышленные персонажи рисуются Солженицыным по тем же законам, что и имеющие прототипов.

103

Не касаемся тех случаев, когда работу прерывает смерть автора.

104

Возможно, когда-нибудь мы их узнаем. А не мы, так исследователи и читатели следующих поколений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: