Александр Фролов - Общее образование – о чём это мы?

- Название:Общее образование – о чём это мы?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005040237

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фролов - Общее образование – о чём это мы? краткое содержание

Общее образование – о чём это мы? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я старался сделать эту книгу приблизительно популярной – в смысле жанра, то есть написанной более-менее повседневным языком, без использования строгих научных терминов. Она, разумеется, не исчерпывает всех связанных с темой проблем, но должна позволить взрослому читателю расставить вешки, ориентиры на сложной траектории развития нового человека – пока он ещё юн и отвечаем за его дальнейшую судьбу мы. Те, кто уже понабивал себе шишек и хочет снизить число таких шишек у своих продолжений.

Я буду очень рад, если книга окажется полезной.

1. Общее образование – о чём это мы?

Мы привыкли к тому, что общее образование обязательно для всех. Формально, по крайней мере. Ходили в школу, потому что так надо. Для всех. Своих детей теперь отправляем. Да и внуков уже. Чему-то их там учат, что-то нравится им, что-то не нравится. А вокруг в информационном пространстве – сплошные легенды. Про двоечников, из которых только и получаются успешные люди, да и вообще олигархи. Про предметы, которые большинству вовсе не нужны – десятилетний школьник лучше знает, что ему понадобится в жизни, особенно – годам эдак к сорока. Про опять же успешных, пришедших в эту успешность из музыкальной или спортивной, но никак не общеобразовательной школы. Ну, зачем оно, общее образование? Да еще реформируем его все время – непонятно как и непонятно для чего. Наверное, чтобы лучше было. Но что это такое – так и не знаем.

В реальной взрослой жизни мы думаем о Маше или Васе – как бы она не ушла, или как бы он не запил. Или думаем о ракете, которую надо сконструировать, а то и изготовить. Но ведь ни Маша, ни Вася, ни ракета в натуральную величину в наших маленьких головах не поместятся. Да и человеческое сознание способно единовременно воспринимать весьма ограниченный объем информации. Поэтому там, в голове, все упрощается путем учета только определенных сторон того, что нас так интересует в данный момент времени. Мы мыслим не людьми, ракетами и всем другим, а их моделями, которые и формируются у нас в головах. Модель – это упрощенное, огрублённое представление о наиболее существенных сторонах того, что мы рассматриваем.

Для того, чтобы люди были успешны, модели того, с чем они сталкиваются, должны соответствовать действительности. То есть, как принято говорить, быть адекватными этой действительности. Мы не можем жить вне общества, вне общения с другими людьми. Жизнь юного Маугли хороша только в сказке. В русском языке «понять» другого человека – это дословно «поиметь», то есть, «впустить в себя» этого человека с его обликом, мыслями и поведением. И там, в себе, договориться с ним. Иначе – война всех против всех. Для понимания людьми друг друга нужно, чтобы их модели действительности были достаточно схожи. То есть как научились люди формировать модели того, в чем они живут, и обсуждать эти модели с другими людьми, так и жить будут.

Поэтому всех надо обучить формированию моделей, модельных представлений, безусловно индивидуальных для каждого по форме , но обязательно адекватных действительности. Кто-то воспринимает явление в звуке, кто-то в цвете или линии, кто-то наощупь. Главное – чтобы воспринимали и затем обдумывали то, что есть на самом деле .

Естественно, научить формированию в сознании моделей, адекватных действительности, можно исключительно при соблюдении условия продвижения в таком обучении от простейших моделей к более сложным. Это один их важнейших принципов обучения, и спорить с ним вряд ли разумно.

Простейшие модели: натянутая веревка ассоциируется с прямой линией, ёлка – с треугольником, параллелепипед обувной коробки – с автомобилем или домом. В этих случаях запечатлевается минимальное число граней явления, важных в данной ситуации (например, для играющего ребенка). Где запечатлевается? Да в мозге, разумеется. Мозг человека – это эволюционно сложившийся невероятно мощный компьютер. Примерно в 100000000000000000000000000000000000 раз мощнее, чем те компьютеры, которыми мы пользуемся в быту и на работе. На жаргоне пользователей компьютер без программного обеспечения называется «железом». Ну, тогда мозг без программного обеспечения – «мясо». Чтобы думать мозгом, а не мясом, надо это программное обеспечение поставить. Оно и сложилось в процессе эволюции, развиваясь от простого к более сложному.

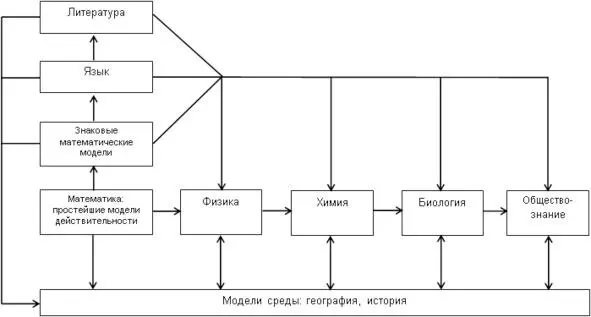

Когда мы сталкиваемся с каким-нибудь явлением – ускорением протона или ласковым поглаживанием – программа формирует в мозге модель этого явления. Мозг чрезвычайно энергозатратен, и экономит в своей работе буквально на всём. Поэтому лишних, усложняющих, допущений не делается, в результате чего такая модель и является принципиально простейшей. В мозге «живут» величины – меры явлений, в том числе – форм окружающего мира. Точнее – меры моделей тех явлений, среди которых мы живём. Мозг сопоставляет эти величины, в соо ветствии с чем и отдаёт распоряжения о нужных реакциях. Из такой необходимости в мозге родилась и развилась математика – отрасль науки, изучающая величины в их соотношениях . Таким образом, простейшие мысленные модели, которые формирует сознание человека, есть модели математические. Отсюда следует, что на уровне простейших мыслительных действий необходимо развертывать, в первую очередь, математические способы описания мира, что вполне соответствует назначению математики как единственного и универсального средства такого описания. Проще всего проиллюстрировать это схемой:

Так уж работает мозг, что знаковые системы формируются на первых стадиях развития его адаптационных реакций. То есть – одновременно с формированием образных представлений. Мозг оперирует количественными характеристиками того, что дается ему в опыте, то есть величинами. Следовательно, любые способы отражения действительности при их осознании нуждаются в математическом описании. При этом образное описание, в конечном итоге, тоже сводится к знаковому. Именно поэтому простейшие знаковые математические модели ложатся в основу средства общения людей при помощи знаков и символов, то есть в основу языка. Учащиеся пятых классов общеобразовательной школы, проходящие специальный курс адаптации к предметному содержанию образования в основной школе, самостоятельно приходят к выводу, что «математика – это язык, язык – это математика». Далее (см. схему) язык, в основе которого лежат знаковые математические модели, обеспечивает формирование всех других моделей, совершенствуясь и усложняясь по мере усложнения этих моделей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: