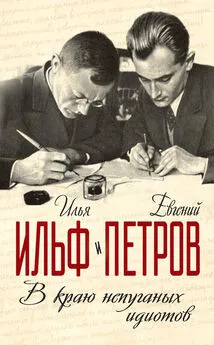

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Название:В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-94380-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове краткое содержание

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тонин муж, дипломат, решает вырезать гланды, и его почти разоряет доктор-частник, представивший чудовищный счет за операцию; Тоня должна рожать, и это опять оказывается проблемой: «Почему в Москве все происходило как-то просто, даже думать об этом не надо было? Приходит время — и рожаешь» (Т. 4. С. 475).

Авторы как будто забыли, что к теме «роды в Москве» они уже обращались («Равнодушие» и «Костяная нога») и тогда эта проблема не казалась им столь простой. В записи Ильфа дело происходило в Нью-Йорке, в рассказе действие перенесено в Вашингтон, благодаря чему возникает еще одна проблема — отсутствие в американской столице театров, к которым Тоня так привыкла в Москве. Даже американка Джефи признает, что «Америка очень скучная страна», но ей ехать некуда — это ее родина. В рассказе почти полностью отсутствует юмор: для «утепления» дана только сцена, когда советские инженеры отправляются в Гарлем «разлагаться», но на улице, где они ожидают встретить проституток, бандитов и убийц, навстречу им неожиданно идут почтенная негритянская семья и старуха с корзиной, да еще Костя время от времени восклицает: «Тут уж я ничего не могу сказать!» В общем, можно понять запись Е. Петрова в книге «Мой друг Ильф»: ««Тоня». Рассказ в этом новом для нас жанре писался с мучительным трудом. Мы сидели на подоконнике и смотрели вниз, на Нащокинский переулок». [281]

«Я не лучше других и не хуже», — писал Ильф в своей последней книжке. И через несколько строчек снова: «Нет, я не лучше других и не хуже» (Т. 5. С. 250). Слова эти останутся верными, даже если под «другими» понимать самых больших и самых честных писателей той эпохи. Можно утверждать, что начиная с середины 1930-х гг. и кончая 1950-ми гг. в Советском Союзе не было ни одного писателя или деятеля искусств, который, стремясь опубликовать свои сочинения, не шел бы на подобные уступки и компромиссы. Противопоставляя «сдавшегося и погибшего» Олешу и «освиставших интеллигенцию» Ильфа и Петрова иным, несломленным художникам, Аркадий Белинков называет имена Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Бабеля, Платонова, Замятина, Булгакова. [282]Замятина оставим в стороне — он получил возможность эмигрировать из Советского Союза в начале 1930-х гг. Поговорим об остальных. В предыдущей главе мы уже упоминали отклик Пастернака и статьи Бабеля и Платонова о процессах 1936–1937 гг. И не только в публицистике Бабель шел на компромиссы: вопреки утверждению А. Белинкова, который ставил и пример Олеше «замолчавшего Бабеля», [283]автор «Конармии», не имея возможности писать так, как он хотел, публиковал иногда и вполне дозволенные и «проходные» сочинения (такие, например, как рассказ «Нефть»— о новом быте и социалистическом строительстве в Москве). Со стихами о Сталине выступал Пастернак:

И смех у завалин,

И мысль от сохи,

И Ленин и Сталин,

И эти стихи… [284]

Позже их писала и Ахматова:

И благодарного народа

Он слышит голос: «Мы пришли

Сказать: где Сталин, там свобода,

Мир и величие земли…» [285]

Но Пастернака, Ахматову, Бабеля хоть изредка печатали. Любопытно, однако, что на компромиссы шли даже Мандельштам и Булгаков, которых в печать не пропускали, — шли из одной только надежды, что им удастся таким образом выйти из писательского небытия. Незадолго до второго ареста и гибели Мандельштам создал несколько вариантов оды о Сталине:

Глазами Сталина раздвинута гора

И вдаль прищурилась равнина…

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:

Для чести и любви, для доблести и стали.

Есть имя славное для сжатых губ чтеца —

Его мы слышали и мы его застали… [286]

Он пытался также сочинить стихи о Беломорско-Балтийском канале. А Булгаков, после долгих уговоров доброжелателей, написал в 1939 г пьесу «Батум» — о молодом Сталине.

Значит ли это, что «все кошки серы» — все советские писатели пошли в 1930-х гг. на капитуляцию и незачем искать различий в их гражданской позиции? Нет, совсем не значит. Как ни беспощаден был Аркадий Белинков к подцензурной советской литературе, и он признавал, что «даже истинный художник под ударами тягчайших, трагических, катастрофических обстоятельств» может «в иной кровью залитый час» цедить «сквозь зубы» казенные фразы (Белинков передавал такие фразы формулой «Собирайте металлолом!»). [287]Пьесе Булгакова о Сталине противостоит все его творчество, да и сама она была написана так, что герой ее не дал согласия на постановку. И причиной этого, вопреки утверждениям советских критиков и поверивших им эмигрантских авторов, [288]была вовсе не скромность великого человека, а, напротив, несоответствие довольно сдержанно (хотя и бледно) нарисованного образа молодого революционера уже сложившемуся к тому времени культу. [289]Мандельштам вымучивал из себя «Стансы» и оду Сталину, но им же было написано другое стихотворение о Сталине — обрекшее его на многие годы ссылки и смерть в лагере. Известны и обстоятельства, побудившие Ахматову — уже после исключения из Союза писателей в 1948 г. — написать стихи о Сталине: в лагере находился ее сын и она надеялась таким образом помочь ему. «Не каждый человек может стать протестантом и подняться на эшафот, но каждый человек обязан быть порядочным и не помогать злодеям в их деле…» [290]— писал Белинков. Строгий судья может сказать, что Бабель, Платонов и Пастернак, печатно поддержав процессы 1930-х гг., «помогли злодеям в их деле». Но и здесь не следует спешить с осуждением. Пастернак имел возможность впоследствии рассказать о том, как была поставлена его подпись под одним из коллективных писем, осуждавших жертвы 1937–1938 гг. Несмотря на нажим официальных органов и уговоры напуганной семьи, он категорически отказался подписать письмо, а наутро увидел свою подпись под ним в «Правде». Что он мог сделать? Написать заявление с протестом? Куда? Выйти на площадь и кричать? В то время никто бы даже не узнал об этом акте самоубийства. «Несчастна та страна, которая нуждается в героях», — говорит Галилей в пьесе Бертольда Брехта.

При жизни Ильфа ни он, ни его соавтор не помогли «злодеям в их деле» даже в той мере, в какой это сделали Бабель и Платонов. Они не поддержали своими подписями ни один из политических процессов тех лет — ни в 1929–1930 гг., ни в 1936–1937 гг. Они не обличали ни кулаков, ни вредителей, не участвовали, вопреки позднейшим легендам, в травле нонконформистской интеллигенции. Как и все их собратья, они шли подчас на «внутреннюю редактуру» своих предназначенных для печати работ, но отнюдь не принадлежали к той, весьма влиятельной группе, которая подчинила «социальному заказу» свое основное творчество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: