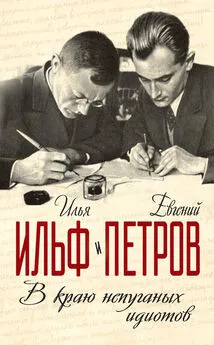

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Название:В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-94380-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове краткое содержание

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Время действия романа указано точно — 1963 год (эта дата была даже одним из вариантов названия книги). В прошлом — Вторая мировая война. Ныне Советский Союз — коммунистическая страна, хотя, вопреки Маяковскому, социалистическая революция в других частях света не произошла и в Америке все еще хозяйничают капиталисты — весьма отвратительные. Повествование ведется устами прогрессивного американца, вновь приехавшего в Советский Союз (в первый раз он посетил его в 1939 г.) в 1963 г. Американца зовут Юджин Питерс — тем самым он оказывается заокеанским двойником Евгения Петрова.

Советский Союз построил коммунизм, несмотря на мировую войну и капиталистическое окружение. Как ему это удалось? Прежде всего благодаря мудрой внешней политике правительства. Она, как признает в романе старый американский дипломат, «совершенно нова и оригинальна»: «В любом дипломатическом действии всегда заложены две мысли — одна явная и другая тайная… Советские дипломаты… всегда говорят, что думают, и делают то, что говорят…» «Великолепная» внешняя политика Советского Союза не встретила, однако, поддержки со стороны стран, отказывающихся «выполнять взятые на себя обязательства…». «Но Советский Союз хотел мира для своей страны, и он решил получить его без чьей-либо помощи». Как именно получил — не сказано, но одна фраза того же американского дипломата ведет нас прямо к обстановке конца 1939 г.: «Как было бы хорошо, если бы никто не мешал людям жить так, как им хочется, если бы никто не пытался их благодетельствовать… Христиане… в желании вернуть на праведный путь заблуждающихся, истребляли альбигойцев и устроили Варфоломеевскую ночь…» Это не абстрактные философские рассуждения 1963 г., а прямая реминисценция из уже упомянутой речи Молотова о советско-германском договоре о дружбе. Осуждая Англию и Францию за выраженное ими стремление «уничтожить гитлеризм», Молотов заявил, что эти страны объявили Германии «что-то вроде «идеологической войны», напоминающей старые религиозные войны.

Действительно, в свое время войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям… Ничего другого эти войны не могли дать…». [298]Далее в романе упоминается о том, что, не вступая в войну в 1939 г., «за один только год Советское правительство воздвигло на своих западных границах, от Балтийского до Черного моря, тройную линию таких сильных укреплений, перед которыми линия Мажино казалась детской игрушкой… Защищенные превосходной армией и совершенными подъездными путями линии обороны были абсолютно неприступны… Следующим действием Советского правительства (шла война с Японией, Вы знаете, что эта короткая и стремительная война совершенно освободила от японцев азиатский материк, а уже в 1942 году Советский Союз мог всецело отдаться своим внутренним делам. Знаете вы и то, что, остановившись перед великой стеной на востоке, европейский фашизм обратил свои алчные взоры на Южную Америку и Азию…». Остальные детали второй мировой войны в построении Е. Петрова не вполне ясны, но можно понять, что фашизм, успевший вначале покорить всю Европу, вторгся и на американский материк (упоминается «канадский фронт», морская битва, в ходе которой погиб весь «англо-германский флот и почти весь американский»), однако в конце концов был уничтожен. Что случилось после этого с Германией и Францией, неизвестно; по-видимому (фрагменты романа изданы не полностью), там победила революция. [299]

Что касается внутренних свойств страны, увиденной Юджином Питерсом, то они, в общем, соответствуют уже сложившемуся к 1939–1940 гг. представлению о высшей фазе коммунистического общества. Деньги, которые не прекратили своего существования в 1930-х гг., теперь наконец отменены и товары раздаются бесплатно. В первое время это приводило к каким-то недоразумениям, но потом все привыкли. Любые вещи доставляются из магазинов по письменным и телефонным заявкам; заявка по прейскуранту «выполняется в течение часа, как бы сложен заказ не был». Исчезли преступления; «элементы государства… не мешают людям жить на свете»: «Из института подавления государство превратилось в институт защиты общества». Так примерно рисовали будущее общество и старые утописты, но в одном отношении автор учел их ошибки, обнаружившиеся в 1930-х гг., — никакой революции в семейном укладе он не предвидел: «Мы говорили, что большевики уничтожат семью, а они создали семью. Мы говорим, что они уничтожат индивидуальность, а они создали ее…»

Роман о будущем — опасный жанр: люди, которым удается дожить до времени, описанного пророками, имеют возможность сопоставить их предсказания с действительностью. Такая проверка может иногда засвидетельствовать поразительную прозорливость писателя: так, Оруэлл еще в 1949 г. в романе «1984» предсказал будущую вражду между двумя социалистическими державами — Евразией и Истазией, — вражду, которая тогда казалась невероятной. Но в иных случаях проверка практикой может поставить писателя-утописта в неловкое положение.

Знакомые Евгения Петрова вспоминают: «Он очень любил делать прогнозы. И совершенно по-детски радовался, когда они сбывались. Усмехаясь, он сам называл себя «пикейным жилетом» и по временам действительно напоминал своими пророчествами тех старичков, которых они с Ильфом некогда изобразили в «Золотом теленке». Лучшим способом подшутить над ним в этих случаях было сделать вид, что не помнишь о его прогнозе, который сбылся. Страшно волнуясь, он начинал… упрашивать… отнестись к разговору серьезней…» [300]

Да, «пикейный жилет» в этом случае попал в самую точку. Особенно впечатляет одна деталь романа — в Советском Союзе, избежавшем войны благодаря мудрости своего правительства, никто и не вспоминает о ней в 1963 г., между тем как американцы даже двадцать лет спустя не могут забыть о вражеском нашествии: «Я не знаю семьи, где б не было покойника… Итак, разговор снова шел о войне. Положительно, мы, американцы, ни о чем другом не могли говорить. Мы носили с собой тему войны, как раненый таскает свой костыль. Неужели наше несчастное поколение обречено жить войной до конца своей жизни?» [301]Интересно также читать о всеобщем изобилии бесплатных товаров и вытекающей отсюда всеобщей честности. «Восемь правил коммуниста», в которых выражена этика коммунистического общества, начинаются словами: «1) Никогда не лги ни людям, ни самому себе. 2) Помни, что ты слуга общества…» и т. д. «Любопытно, что тут совершенно отсутствовали библейские заповеди, как, например, «не кради», или «не убивай», или «не пожелай чужого», — замечает Юджин Питере. — Общество было построено так, что кража (или убийство с корыстной целью) была бы совершенно бессмысленна, а потому понятия эти умерли». [302]Время действия романа — 1963 г.; глядя из будущего, мы можем вспомнить, что ровно за год до этого, в 1962 г., в Москве состоялось судебное дело «великого комбинатора» Рокотова («Яна Косого») и после двукратного и срочного изменения законодательства был введен несколько необычный для европейского государства XX в. закон о смертной казни за незаконные валютные операции (по этому закону, принятому задним числом, Рокотов и Файбишенко были расстреляны).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: