Том Шиппи - Дорога в Средьземелье

- Название:Дорога в Средьземелье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лимбус Пресс

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5–8370–0181–6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Том Шиппи - Дорога в Средьземелье краткое содержание

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Дорога в Средьземелье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следствия этой сцены вполне реалистичны, хотя и романтический накал ничуть не ослабевает. Однако сам стиль ее намеренно нейтрален. Правда, здесь употреблена аллитерация, а одно слово (recking) (277)может считаться архаичным Тем не менее в целом этот отрывок состоит из самых простых, как правило, односложных слов (278), причем большинство из них по этимологии древнеанглийские или древнескандинавские, хотя есть и французские, принятые в язык много столетий назад; есть даже одно слово «классического» происхождения — «эхо». Как и в случае с «зимними песнями» Бильбо и Шекспира, для того чтобы описание штурма Гондорских ворот было бы понятно любому англичанину, жившему в любой период последнего полутысячелетия, значительных изменений сюда вносить бы не пришлось. Сила этого отрывка — не в mot justes (279), а в обращении к идеям, которые всегда новы, хотя и кажутся очень старыми, к образам, которые на первый взгляд кажутся привычными, но в свежем контексте решительно переопределяются — как, например, выражение «камень и крона».

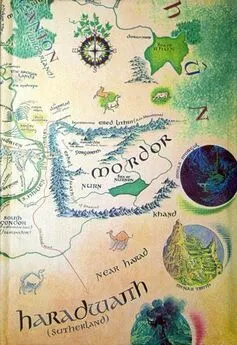

Почему этот прием срабатывает, объясняет все тот же Нортроп Фрай. Он замечает, что критики могут, конечно, обвинить Чарльза Кингсли [353]в «патетическом проколе», когда он называет пену потока, поглотившую утонувшую девочку, «жестокой» и «ползучей» — как если бы она была живым существом! Но смысл этого образа в балладе Кингсли в том, что благодаря ему «романтический» стиль получает на мгновение возможность воспарить к более высоким уровням, а простенькой истории об утопленнице Мэри придается «легкий оттенок мифа об Андромеде». У Толкина подобное тоже встречается нередко. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он так часто идет на риск «дать поэтического петуха», не только в сцене с горнами и петушиным криком, но и, например, в сцене на Карадрасе, где Ара горну и Боромиру в свисте ветра слышатся явственные «дикие голоса», и путникам кажется, что кто–то нарочно сбрасывает на них камни, или на мосту Казад–дума, где Гвндальф стоит «как столетнее дерево под напором шквала», а надвигающийся на него Бал рог описан как смесь огня и тени, «пламя Удуна», и лишь на миг заставляет его приостановиться звук Боромирова рога… Хороший пример открытой дискуссии по поводу подобных двусмысленностей в пределах самого текста — разговоры Сама, Фродо и Голлума во время перехода через Мертвые Болота. Сям, случайно упав лицом в болото, вопит: «Под водой покойники! Там лица! Мертвые лица!» Голлум объясняет это видение насколько возможно материалистически: под водой лежат мертвые тела тех, кто погиб в великой битве, разыгравшейся много лет назад, а болотные огоньки над ними объясняются гниением трупов; однажды он, оголодав, попытался дотянуться до мертвецов, чтобы попробовать их на вкус, но обнаружил, что это невозможно. Фродо во всем этом видит нечто большее, хотя не способен толком объяснить, что именно: «…они везде, везде, глубоко–глубоко под темной водой. Я видел их лица. Одни — угрюмые и злобные, другие — печальные и благородные Многие мертвецы гордые и красивые с виду» с серебряными волосами, а в волосах водоросли… Но это — трупы, все они тронуты тлением, все мертвы. И еще они светятся, но каким–то зловещим светом». Он не говорит, подобно ведьмам из «Макбета», что «зло есть добро, добро есть зло». Но видение в Мертвых Болотах страшно именно тем, что наводит на мысль, будто эльфы и орки, благородные воины и злодеи — все в конце концов уравниваются и становятся добычей плесени и безобразного тления. Та же самая мысль возникает в связи с эпизодом, когда, многими страницами раньше, Мерри пробуждается ото сна после плена в Кургане и автор оставляет без объяснения странное смешение убитого в бою благородного принца (чьи кости, по–видимому, покоятся в Кургане) и злобного Навья. Неужели слава и величие всегда становятся добычей распада? Именно этот вопрос заставляет Фродо «погрузиться в забытье». Позже Фарамир решительно отвергнет эти помыслы как наваждение Врага. Однако остается ощущение, что Враг, как ни сильна его злоба, лжет не во всем. И пейзаж Мертвых Болот подкрепляет эту догадку. «Где–то там, над плотными испарениями земли, в торжественно–ясных странах, над белой облачной твердью, свершало свой извечный путь солнце», но хоббиты видят только «бледный помутневший призрак дневного светила», а слышат только шорох пустых соцветий да «почти неслышный шелест сухих стеблей от неощутимых движений воздуха». Оброненное семя, безвоздушный воздух — образы стерильности и изначального унылого разочарования, присущих всему, что исходит от Врага. На мордорских мухах знак красного глаза; у всех мордорских кустарников — шипы… Такие описания поучительны и для персонажей, и для читателей — по ним они получают представление о подлинном размахе толкиновской «пейзажной морали» и о том, что это такое по своей сути. Мордору и Болотам противопоставлен Лотлориэн и его окрестности. А в описании Лориэна старые стихи, старые верования и фиктивная география переплетены так тесно и в такой пропорции, что критикам здесь крайне трудно к чему–либо придраться. Одна из самых важных характеристик Лориэна — то, что этот край не подвержен «порче» (имя). Stain — слово странное, по происхождению одновременно французское и скандинавское. Когда–то оно означало «терять блеск», «выцветать». Соответственно, Фродо воспринимает цвета Керин Амрота как непривычно «свежие» и одновременно привычные, исполненные света, которого он не может уразуметь: «На землю Лориэна порча не проникала». Несколькими страницами Фродо почувствовал, что «в Лориэн Тень не могла проникнуть, доступ туда был ей закрыт». Гораздо позже, в своей «Песне о Лориэне», Гэндальф утверждает, что в Лориэне

Непорочен, свеж и чист,

Золотой не мнет лист,

Там не сякнет чистый ключ.

Небеса не знают туч.

Это таинственное отсутствие stain («пятна, порчи, порока») идет рука об руку с забвением печалей. Содружество только что потеряло в Мории Гэндальфа, но на протяжении примерно сорока страниц об этом не вспоминается — «зимой здесь никто не грустит о весне и лете». Это напоминает о «Перле»: сновиденный пейзаж, куда попадает спящий отец, так прекрасен, что заставляет его на время отвлечься от неизбывного горя — Garten ту goste al greffe forzete («Этот сад заставил меня позабыть о моем горе»). Необходимо, однако, отметить, что отец пересекает только одну границу, между кладбищем и сном Когда, в конце поэмы, он пытается переплыть реку, отделяющую его от Рая, ему препятствуют это сделать, и он просыпается, не успев коснуться воды. Фродо с Содружеством пересекают две реки, подробно описанных и детально различенных друг от друга. Одна из них — Нимродэль, утешающая путников в печали и обещающая относительную безопасность. Перейдя через нее вброд, Фродо «почувствовал, что дорожная грязь и усталость смыты бесследно и больше не вернутся». Следующая река — Кэлебрант, Серебряная, которую путники не могут перейти вброд и вынуждены перебираться через нее по веревкам Перейдя эту реку, они оказываются уже в полной–безопасности, так как, хотя орки могут перейти через Нимродэль («Да будут прокляты их поганые ноги, осмелившиеся осквернить ее?» — как говорит Хальдир), возникает впечатление, что Серебряную они не могут ни перейти, ни переплыть. Даже Голлум, по словам заметивших его эльфов, уходит «вдоль берега Серебряной на юг», то есть держится «внешнего» берега. Арагорн тоже утверждает, что за Серебряную Голлум не проник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: