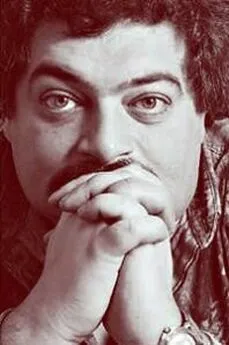

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Moulin Rouge»

- Название:Статьи из журнала «Moulin Rouge»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Moulin Rouge» краткое содержание

Очерки и публицистические выступления со страниц антигламурного глянцевого мужского журнала «Moulin Rouge» 2006–2007 гг.

Статьи из журнала «Moulin Rouge» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бодров там ставил вопрос, на который ему потом придется отвечать всю жизнь: на какой твердыне, вокруг какого стержня может собрать себя молодой человек, выросший на руинах? Чего ради ему воевать, за что гибнуть, во имя чего оставаться человеком? Что в нем осталось незыблемого после того, как рухнули все искусственные скрепы?

Кстати сказать, этот вопрос до сих пор без ответа — не в тыща же шестьсот двенадцатом году искать неотменимую нравственную твердыню, на которой должно быть сегодня основано наше, с позволения сказать, самостояние. Можно залакомить, залакировать пустоту гламуром, но обнаружить сколь-нибудь различимый нравственный стержень в русской дряблой трясине до сих пор не удается, потому ни одна конструкция на этом болоте и не стоит дольше ста лет. «Брат» потому и сделался главным кино 90-х, потому и примирил в этом смысле всех — эстетов, быдло, почти отсутствующий средний класс, — что давал надежду: доказывал, что и в этом безжизненном пространстве, где все символы ничего больше не значат, где обитают главным образом пустоголовые тусовщицы, полусгнившие бомжи и гниды, возможен Герой с большой буквы.

Построен он был, конечно, на самой глубокой архаике: Виктория Белопольская тогда точно написала, что последней нескомпрометированной ценностью осталось буквальное родство. Ты мне брат, а вот он — не брат. Все продано, все предают друг друга, но вот это — последнее, на чем можно удержаться. Тогда же Илья Кормильцев говорил о том, что архаика — единственный путь к новой серьезности. Правда, у архаики свои минусы: она, например, никак не соотносится с христианством. С точки зрения архаических ценностей убийство — никакой не грех, а норма, условие собственного выживания, и Данила Богров убивал легко, без угрызений и удовольствия. Но он, по крайней мере, выживал в этом мире и давал какую-то надежду; он был то новое, ради чего все. По вымороченному балабановскому Петербургу туда-сюда сновал пустой трамвай — пустой в буквальном смысле, лишенный всякой начинки: лучший кинематографический символ эпохи за последние двадцать лет. Но он ездил, не стоял.

«Брата-2» многие числили по разряду эпатажа, называли даже пародией на «Брата-1». На самом деле там содержалось важное дополнение к предыдущему диагнозу. Бодровский воин, не стесненный никакими нравственными запретами, управляемый лишь простейшими инстинктами родства и боевого товарищества, оказывался практически непобедим: сама Америка, оплот западной цивилизации, под ним трещала.

Балабанов развивал свою главную тему — победимость всего: сам-то он еще человек старой культуры, не чуждый даже некоторой сентиментальности, но он видит, как эта культура хрустит под натиском нового варвара, и с готовностью переходит на его сторону. Потому что пустота эта неотразимо обаятельна — и не зря он позвал воплощать ее именно Бодрова с его природной харизмой и широкой улыбкой. Неважно, что такая улыбка бывает главным образом у хороших аэропортовских мальчиков с искусствоведческим образованием. Символ ведь, тут не до буквальных соответствий.

Новое варварство, возросшее на обломках двух великих культур — православной и коммунистической, — пришло и побеждает; и Россия влюбилась в такой образ нового варвара, потому что это тебе не мордатый браток из «Бумера» и даже не ласковый Саша Белый из «Бригады». Это настоящая сила, сопротивляться которой не может ни Ирина Салтыкова, ни сама Америка, ни даже собственный его создатель. Богров шагал по России триумфально. Явился даже лозунг «Комсомольской правды»: «Данила — наш брат, Путин — наш президент». Пустотность обретала символику; в этом смысле глубоко прав Леонид Кроль, написавший, что «Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас».

Само собой, снимать кино в качестве Данилы Богрова Сергей Бодров не хотел. Такое кино, вероятно, больше всего напоминало бы сны Бананана из первой «Ассы» — стрельба, музыка, цветные пятна. Прикольно. Бодров снял «Сестер», снова умудрившись угодить всем: и ценителям, и толпе собственных фанов. Картина вышла очень компромиссной, что и закладывалось в замысел, — но вместе с тем намечала развитие богровского образа.

«Детские годы Богрова-брата» остались позади. В новой картине он появлялся эпизодически — «Ловцом во ржи», юношей из странной фантазии Холдена Колфилда. Вот девочка, на первый взгляд такая же пустая, как балабановский трамвай; всех ценностей у нее — видеокассета с концертом Виктора Цоя, неотразимого дикаря поздних 80-х. За это дикарство, шаманство, азиатство его и любили больше, чем утонченного БГ и неистового Кинчева, вместе взятых. Цой был посланцем древней, ритуальной культуры — не зря в заплеванных видеосалонах столько народу следило за похождениями воинов ниндзя и кудесников Шаолиня.

Теперь девочка из нулевых — нулевых причем во всех отношениях — восторженно следила за ним, признавая единственно подлинным из всего, что ее окружает. Но «Сестры» потому и были таким хорошим, в сущности, фильмом, что давали надежду; в этой дикарской девочке, больше всего любившей стрелять, проклевывалось человеческое. Это выражалось не только в том, что ей мало было богатства и внешнего преуспеяния, не только в тоске по чему-нибудь вечному и великому, — но и в том, что она умудрялась полюбить свою младшую, прижитую от бандита и действительно очень противную сестру. Больше того: в картине Бодрова был юмор, а юмор — свойство высокоорганизованных существ. Скажем, в мире Балабанова ему почти нет места, там не шутят, а если шутят, то несмешно. А в «Сестрах» один финал с индийским танцем двух девочек чего стоит. Ведь этот танец, кстати, уже не ритуальный: он знак сложнейшей и тончайшей культуры, еще не христианской, конечно, но уже и не дикарской.

Тогда выстрелила целая обойма фильмов про «родню» — Михалков все-таки обладал исключительным чутьем, предсказав, что главным сюжетообразующим и жизнеутверждающим принципом 90-х станет грубое и архаичное родство: других скреп не останется. Не зря он вывел на экран смешную, но и величественную Матерь Рода, умудряющуюся хоть как-то цементировать распадающийся мир. Эта же Матерь Рода, Нонна Мордюкова, одинаково органичная в качестве героической подпольщицы, передовой колхозницы и домоуправа, сыграла маму у Дениса Евстигнеева. Так оно и стреляло: «Мама» — «Папа!» — «Мой американский дедушка» — «Американская дочь» — «Брат» — «Брат-2» — «Сестры» — «Бедные родственники». Что интересно, «Жены» так и нет: жена все-таки результат личного выбора. До деверя, снохи и золовки дело не дошло, все они спрятались под обобщенным названием «Свои» (Дмитрий Месхиев).

Бодров давал надежду именно потому, что прозревал зачатки новой нравственности в человеке, которого уж точно ничто на свете не принуждает быть хорошим: в железной девочке, которая без этого железа просто не выжила бы. Что у нее за стержень? Ненависть. Ненависть к одноклассникам, ценящим только бабло, бандитам, влезшим в ее семью, врунам, захватившим власть и телевизор; но вдруг оказалось, что эта девочка-солдат катастрофически неспособна на убийство, нарочно стреляет мимо! Вдруг выяснилось, что она любит не только оружие! Оказалось, что она может любить не только мертвого Цоя — есть у нее и живой кумир, и хотя на его роль Бодров недемократично назначил себя, в таком решении был резон. Оказалось, Данила Богров перестал быть киллером. Решив все свои проблемы, обзаведшись большими деньгами и крутой охраной, он превратился в доброго пастыря. Что интересно, в сценарии он не такой — обычный блондин с черными бешеными глазами. Но Бодров счел нужным сыграть его лично — не только обозначив преемственность, но и подчеркнув новую ипостась прежнего героя: «Если кто тронет, мне скажешь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: