Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова

- Название:«Тексты-матрёшки» Владимира Набокова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кирцидели

- Год:2004

- Город:СПб

- ISBN:5-87399-120-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова краткое содержание

Книга «„Тексты-матрешки“ Владимира Набокова» — первая монография о Набокове на русском языке. Впервые была издана в Мюнхене в 1982 году небольшим тиражом, и давно превратилась в библиографическую редкость. Вместе с тем, без ссылок на неё не обходится почти ни одно большое исследование, посвященное творчеству Набокова. Для настоящего издания книга существенно переработана.

«Тексты-матрёшки» Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему.

(III, 417)Будущее, на которое Герман открыто намекает, сокрыто от читателя. Оно будет описано лишь в девятой главе:

Наконец вдали желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров…

(III, 498)В той же второй главе Герман описывает летнюю поездку (июнь) на место будущего преступления (март), которое он опишет лишь в девятой главе. Летняя местность преждевременно наделяется признаками будущего:

Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины… Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпеливая память. Понимайте как хотите — я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее.

(III, 418–419)Ряд мотивов второй главы (желтый столб, кража автомобиля, междометие «гоп-гоп», кисточка для бритья и др.) восходит к главе девятой. Эта двунаправленность времени еще более очевидна при повторном чтении, когда читатель, как и Герман, обладает той же двойной перспективой déjà vu и расставляет все мотивы в соответствующие им временные координаты. Набоков во многих романах использует этот прием, и только при повторном чтении перед читателем раскрывается полностью двойная временная перспектива текста, которая создает амбивалентное синхронное сюжетное время, в котором на одном уровне находятся горизонты прошлого, настоящего и будущего.

Двойная перспектива временных планов определила и композицию повести Германа:

Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет!

(III, 471)Согласно замыслу Германа, повесть должна была состоять из десяти глав и кончаться классическим эпилогом с happy end. {77} 77 См. ложный эпилог повести в десятой главе романа.

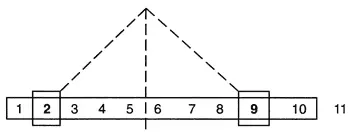

По аналогии с наперед сложенными для пасьянса картами, Герман строит свою повесть о двойниках по принципу симметрии. Между пятой и шестой главой проходит ось, разделяющая повесть на две равные части, причем одна ее половина является как бы отражением другой. В каком-то смысле Герман заставляет композицию своей повести о двойниках подражать ее теме. На оси, проходящей между пятой и шестой главой повести, как на поверхности зеркала, встречаются координаты симметрично распределенных мотивов. Вторая и девятая главы с зеркальной точностью укладываются по сторонам этой оси.

Последняя, одиннадцатая глава не предусматривалась Германом. Она была написана после того, как, прочитав свою законченную повесть, он обнаружил в ней роковую ошибку. Композиционно эта глава принадлежит не повести, а роману. {78} 78 «…приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, — ан нет!» (III, 518).

В повести встречается также целый ряд других мотивов, которые попарно, но не с абсолютной симметрией, ложатся по сторонам этой оси. Так, например, запрятанная во второй главе в лесу бутылка водки обнаружена полицией после убийства, в десятой главе. Феликс, раздетый догола в пятой главе, снова раздевается догола в девятой главе. Револьвер из третьей главы выстрелит, по чеховскому рецепту, в девятой главе. Повесть Германа о двойниках изобилует мотивами-«двойниками», отражающими друг друга. Следуя этому зеркальному механизму композиции повести, читатель может вслед за Германом проследить «плавные, планетные пути всех предметов и начертать пунктиром их орбиты» (III, 520). Желтый столб, отмечающий поворот на пути к участку Ардалиона, к которому повесть неоднократно возвращается, служит вехой, необходимой для ориентации в топографии текста.

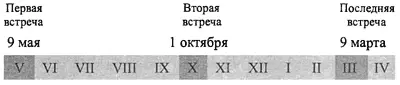

Одержимость Германа симметрией продиктовала и хронологию фабульного времени. Все три встречи Германа с Феликсом распределены тоже симметрично:

Месяц октябрь, лежащий посередине между маем и мартом следующего года, выступает в роли зеркала, разделяющего и отражающего временные планы фабулы. На зеркальной призме октября (осень) встречаются временные координаты первой и последней встречи двойников. По-моему, не случайно, что именно к этому времени года относится следующая картина абсолютной зеркальной симметрии:

Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. <���…> Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — осень. Да, это осень».

(III, 433)В этой картине Герман нам дает формулу, раскрывающую перед читателем всю суть художественного построения повести.

Интересно отметить, что к созданному здесь образу Набоков возвращается не раз. Аналогичное описание есть в «Других берегах»:

Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

(V, 430)Здесь падающий на поверхность воды лепесток уподоблен поэтическому слову. Картине сообщается определенное поэтическое содержание, и ее можно прочитать как метафору творчества, тайны творчества. По-моему, именно в этом контексте следует толковать и осеннюю картину в «Отчаянии». Метафора падающего и встречающего свое отражение листа относится, конечно, к самой повести Германа. Подобно осенним листьям, страницы — «листы» — повести встречаются на полпути со своими отражениями. Их «беззвучные» и «неизбежные» встречи (III, 433) происходят на зеркальной призме, разделяющей пятую и шестую главы. На это обстоятельство, по-моему, наглядно намекает и эпизод с книгой, которую Герман подарил Лиде:

Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: