Дональд Джонсон - Миры и антимиры Владимира Набокова

- Название:Миры и антимиры Владимира Набокова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Симпозиум

- Год:2011

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-89091-445-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дональд Джонсон - Миры и антимиры Владимира Набокова краткое содержание

Книга крупнейшего американского набоковеда Дональда Бартона Джонсона посвящена анализу основных мотивов, проходящих через все романы В. Набокова, — таких как анаграммы, шахматные задачи, тема двойников и «зеркальной» реальности. Книга и по сей день остается одной из самых авторитетных монографий, посвященных творчеству Набокова, служит важнейшим источником для специалистов, а широкому читателю позволяет проследить «внутренние узоры» романов одного из величайших писателей XX века.

Миры и антимиры Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

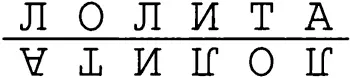

Буквы заглавия окрашены в цвета радуги, причем верхнее слово демонстрирует цвета первичной радуги (спектр начинается в середине слова, зеленый цвет располагается на корешке, а начальное «ЛО» слова «Лолита» завершает спектр), в то время как нижнее, перевернутое слово окрашено в те же самые цвета, но в обратном порядке. Эти перевернутые алфавитные радуги не только имитируют процесс автоперевода, но и опять-таки отражают двуязычную творческую эволюцию Набокова. Подтверждение того, что зеркально отображенные радуги Набокова являются символическими аналогами двух языков его литературного творчества, возвращает нас к источнику двойных радуг — их хроместетическому происхождению в русском и английском алфавитах.

Основанные на хроместезии радуги-близнецы — сознательно продуманные символы творческого процесса Набокова. Однако можно выдвинуть довод о том, что основой этих символических образов является литературная, а не психологическая, синестезия. Набокову действительно могла быть свойственна психологическая синестезия, которой он пользовался как основой для метафоры, описывающей его искусство. Однако использование синестезии в качестве основы художественной метафоры еще не обязательно означает, что она является активной силой в творческом процессе Набокова. Она просто может быть удобным и очень уместным приемом для создания метафоры, символизирующей его творческий процесс. Вопрос заключается в том, является ли соотношение между синестезией Набокова и его искусством чисто метафорическим (то есть литературным) или психологическим (то есть присущим ему от рождения). Очень может быть, что ответ находится где-то между этими двумя крайностями. Память — одна из основных тем творчества Набокова. По его мнению, это линия обороны человека против смерти и забвения. Эта тема явно присутствует в автобиографии, и не случайно ее окончательное название, «Память, говори!» — повелительное приказание. Тема памяти имеет большое значение и в романе «Ада», герой которой, Ван, ведет отсчет своей жизни не со дня рождения, но с момента первого воспоминания 195 дней спустя (СА 4, 511). Сходное значение имеет и то, что рассказ Набокова о его самых ранних воспоминаниях облечен в форму синестетического образа: «Я изучаю мое младенчество… и вижу пробуждение самосознания, как череду разделенных промежутками вспышек — промежутками, мало-помалу уменьшающимися, пока не возникают яркие кубики восприятия, по которым память уже может карабкаться, почти не соскальзывая» (СА 5, 326). Один из самых ярких из этих «кубиков восприятия» — это «воспоминание о моей детской кровати… направляет память к упоению прекрасным, восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи. Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него яйцо и глядел, все еще подлизывая уютно спеленутые его плоскости, как проступает их теплое, румяное рдение, чудотворно насыщаясь свечением и светом. Но мне доводилось питаться красотой и непосредственнее этого» (СА 5, 329). Синестетическое восприятие характерно для детства, и, возможно, этим частично объясняется преобладание синестетических метафор в ранних воспоминаниях Набокова. Только в «Аде» мы находим рассуждение о взаимосвязи синестезии и памяти.

«Ада», как и «Память, говори», — это воспоминания, хотя и вымышленные, написанные почти девяностолетним Ваном и воспевающие его роман с сестрой Адой, длящийся всю жизнь. Главными темами являются память и ее помощник — время. «Время есть только память в процессе ее творения», говорит Ван (СА 4, 537). Это является темой развернутого эссе «Ткань времени», являющегося частью IV романа, и это же название одно время рассматривалось Набоковым в качестве пробного названия для всего романа. Это название представляет особый интерес, так как само является синестетической метафорой, намекающей на тактильную сущность нематериальной абстракции. Настоящее «ощупывание» времени снова выражается в словах Вана: «Я упиваюсь временем чувственно — его веществом и размахом, ниспаданием складок, самой неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладной ее протяженности» (СА 4, 513). На протяжении всего романа время воспринимается «серым», как нейтральная бесцветная среда, в которой происходят цветные события. В качестве одного примера можно привести воспоминание Вана о серии лекций: «Я, например, сохранил цветовые ощущения от трех прощальных лекций (серо-синей, лиловой, красновато-серой)… прочитанных мною в прославленном университете… посвященных времени мсье Бергсона. Совсем не так ясно я помню шестидневные пропуски между синей и лиловой, лиловой и серой — вообще говоря, я способен полностью подавить их в моем сознании… Два промежутка по пяти дней каждый видятся мне парными лунками, наполненными каждая ровной, серенькой мутью с чуть заметным намеком на рассыпанное конфетти (они, возможно, расцветятся, позволь я случайному воспоминанию оформиться, не выходя за диагностические пределы)» (СА 4, 525). Размышление Вана о памяти и времени завершается важным замечанием: «Синестезия, до которой падок я необычайно, оказывается чудесным подспорьем в решении такого рода задачи» (СА 4, 526). Использование синестезии для копания в слоях прошлого далее иллюстрируется в процессе, который можно назвать «мнемонической археологией». Ван утверждает, что события, хранимые в памяти, не только имеют цвет, но и могут быть отнесены к соответствующему хронологическому слою по их относительной степени цветовой насыщенности (СА 4, 523). «Память, говори» воплощает на практике набоковскую теорию синестетического воспоминания. Возможно, не случайно в тех сценах, где на передний план выдвигается механизм памяти, отводится главенствующее различным чувственным модальностям:

[ Механизм памяти :] Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение памяти, мастерство, с которым она использует врожденные гармонии, собирая к себе под крылышко повисшие и блуждающие там и сям тональности прошлого. И мне нравится задним числом представлять себе, при завершении и разрешении этих нестройных аккордов, что-нибудь бессмертное, например длинный стол, за которым в дни летних именин и рождений пили ранними вечерами шоколад — на воздухе, в аллее берез, лип и кленов, в самом ее устье, на песчаной площадке сада, разделявшего парк и дом. [ Зрение и угол зрения :] Вижу скатерть и лица сидящих людей, и на всем — игру светотени под движущейся легендарной листвой, несомненно преувеличенную тем же духом страстного поминовения, вечного возвращения, который всегда побуждает меня подбираться к праздничному столу извне, из глубины парка — не от дома, — точно душа, для того чтобы вернуться сюда, должна подойти беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. [ Цвета сквозь призму :] Сквозь трепетную призму я различаю лица знакомых и родственников, двигаются беззвучные губы, произнося забытые речи. Вижу пар, мреющий над шоколадом, и тарелки с черничным пирогом. Замечаю крылатое семя, которое, вращаясь, спускается как маленький геликоптер на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к слоистому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов… [ Звук :] И тут, внезапно, в тот самый миг, когда краски и очертания берутся, каждое, за свое дело — веселое, легкое, — точно по включении волшебного тока, оживают звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: