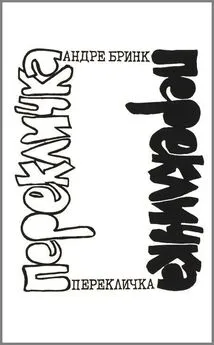

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды

- Название:Перекличка Камен. Филологические этюды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0317-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды краткое содержание

Сборник посвящен произведениям русской литературы XIX – начала XXI века – от поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до стихотворений И. А. Бродского и прозы С. Д. Довлатова и Б. Акунина. Рассматриваются подтексты, интертекстуальные связи, поэтика и символика. Тексты, вошедшие в эту книгу, разнообразны в жанровом отношении: научные работы, научно-популярные статьи и очерки, эссе, беллетристические опыты.

Перекличка Камен. Филологические этюды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Н.А. Фатеева полагает, что уже в самой пушкинской поэме присутствовали ассоциации между Медным Всадником и Всадником из Откровения Иоанна Богослова; см.: Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М., 2000. С. 204–207. Однако эта интерпретация небесспорна.

Библейские (в частности, апокалиптические) параллели особенно значимы в поэзии Бродского начала 1960-х гг. Ср. анализ поэмы «Зофья» (1962), принадлежащий Я. Шимак-Рейфер: Шимак-Рейфер Я. «Зофья» (1962) // Как работает стихотворение Бродского: Из исследований славистов на Западе / Ред. – сост. Л.В. Лосев и В.П. Полухина. М., 2002. (Новое литературное обозрение. Серия «Научная библиотека»).

340

Впервые: Новое литературное обозрение. 2002. № 56. Печатается с дополнениями.

341

Пещера в поэзии Бродского – символический образ тоталитарного пространства, деспотической державы; в образе пещеры запечатлены прежде всего приметы Советского Союза, отношение поэта к которому было, как известно, последовательно негативным: «Дверь в пещеру гражданина не нуждается в “сезаме”. / То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит, / обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами. / И за смертною чертою, лунным светом залитою, / челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою» («Представление», 1986 [III; 118]). Выбор Бродским пещеры как символа существования в тоталитарной стране навеян, по-видимому, пещерой из «Государства» Платона (VII, 1–3). Философский образ, поддерживающий здание тоталитарной утопии Платона, переводится поэтом в сферу реальной действительности, тоталитарной практики отечественного режима.

342

О синтаксисе в текстах цикла см.: Pärli Ü. Синтаксис и смысл. Цикл «Часть речи» И. Бродского // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V. (Studia Finlandiensia 16). Helsinki, 1996.

343

Словоформа полку в данном случае интерпретируется как форма слова «полк» в родительном падеже – так называемом «родительном II, оканчивающемся ударным или безударным – у » ( Якобсон Р. К общему учению о падеже. Общее значение русского падежа // Якобсон Р. Избранные работы / Сост. и общ. ред. В.А. Звегинцева; Предисл. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985. (Серия «Языковеды мира»). С. 164, авторизованный пер. с англ. А.А. Холодовича). Правда, как отмечал Р.О. Якобсон, излагая идеи А.А. Шахматова, «родительные падежи на – у могут быть образованы от слов с вещественным и собирательным значением, а также с отвлеченным значением» (Там же. С. 165). Слово «полк» к этим группам не относится, но Бродский, возможно, придает ему признак «собирательности» или «отвлеченности», Это полк, не поддающийся счету, исчислению: у него нет номера. Впрочем, известно употребление слова «полк» в форме родительного II, но в связанном положении – в составе фразеологизированного предложения «нашего полку прибыло». Семантика лексемы «полк» здесь собирательная.

344

Русская грамматика. М., 1982. Т. 2. Синтаксис. С. 2183, § 2183.

345

Слово о полку Игореве. Снимок с первого издания 1800 г. гр. А. И. Мусина-Пушкина под ред. А.Ф. Малиновского. С приложением статьи проф. М.Н. Сперанского и факсимиле рукописи А.Ф. Малиновского. М., 1920. [Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800]. С. 18–19.

346

Там же. С. 11.

347

Державин Г.Р. Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и общая редакция Д.Д. Благого; Примеч. В.А. Западова. Л., 1957. («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд.). С. 97.

348

При этом само «кайсацкое» имя, несомненно, обозначение имени (фамилии) Марианны (Марины) Басмановой: эта фамилия, по-видимому, производна от слова «басма» – ‘послание с ханской печатью’; по свидетельству, исходящему из семьи Марины Басмановой, фамилия происходит от «басма» – ‘разновидность оклада’; см.: Левинг Ю. Иосиф Бродский и Андрей Тарковский (Опыт параллельного просмотра) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 275, примеч. 10. Впрочем, два слова, очевидно, родственны и оба имеют тюркское происхождение; см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Изд. 2-е, стереотипное. М., 1986. Т. 1. С. 131. На «кайсацкое имя» как обозначение фамилии Марины Басмановой указал Лев Лосев: Лосев Лев. Примечания // Бродский И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева. СПб., 2011. (Серия «Новая Библиотека поэта»). Т. 1. С. 616. О «кайсацком имени» см. также: Двинятин Ф. Еще о межъязыковых звукосмысловых соответствиях в поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 289, 297–298. По справедливому замечанию Ф. Двинятина, «басма» и может быть синонимом «ярлыка в Орду». Отец Марины Басмановой художник П.И. Басманов – «инородец с Алтая», который «презирал городскую цивилизацию и запретил проводить к себе в квартиру то ли электричество, то ли газ». – Лосев Лев. Меандр: Мемуарная проза / Сост.: С. Гандлевский, А. Курилкин. М., 2010. С. 67.

349

См., например, так наз. «Летописную повесть о Куликовской битве» и «Сказание о Мамаевом побоище»: Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV в. М., 1981. С. 112, 132.

350

Гумилев Н. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. А.И. Павловского; Сост., подгот. текста и примеч. М.Д.Эльзона. Л., 1988. («Библиотека поэта». Большая серия. 3-е изд.). С. 312.

351

Еще одну – близкую к предложенным мной вариантам 3 и 9 – интерпретацию строки Бродского предложил недавно Ф.Н. Двинятин; см.: Двинятин Ф. Еще о межъязыковых звукосмысловых соответствиях в поэзии Бродского. С. 294–296.

352

Своеобразным автометаописанием многозначного текста являются последняя и предпоследняя строки стихотворения, в которых лексема «язык» означает одновременно и “орган речи”, и “пленный, от которого можно узнать нужные сведения”.

353

См. об этом мотиве поэзии Бродского: Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001. (Новое литературное обозрение. Серия «Научная библиотека»). С. 210–211, 219–220 (примеч. 16).

354

Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984. Т. 3. П – Р. С. 213.

355

Статья написана в соавторстве с А.А. Блокиной. Впервые: Przemiany mitów I wartości nie tylko w literaturze / Pod red. L. Wiśniewskiej i N. Gołubińkiego. Bydgoszcz, 2010. Печатается с дополнениями.

356

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 526. Или, по словам Е.М. Мелетинского, «научное обобщение строится на основе логической иерархии от конкретного к абстрактному и от причин к следствиям, а мифологическое оперирует конкретным и персональным, используемыми в качестве знаков <���…>». – Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Изд. 2-е, репринтное. М., 1995. С. 167.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: