Александр Даллин - Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres]

- Название:Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5388-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Даллин - Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres] краткое содержание

Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рейхскомиссары, как говорилось в официальном заявлении, «представляют собой фактическое правительство» своих провинций. Они отвечали только перед министром оккупированных восточных территорий. В тех вопросах, по которым министр не издавал никаких указаний и в которых он не оставлял законодательную власть исключительно за собой, рейхскомиссары располагали полной властью издавать законы.

Генеральные комиссары представляли собой промежуточный уровень гражданской администрации Германии. Они были сопоставимы с прусскими провинциями, но превосходили их по площади и населению. Обладая определенными законодательными полномочиями в местных вопросах, они «осуществляли административные функции в соответствии с переданными им общими директивами». В действительности они тоже обладали достаточно широкими полномочиями.

Каждый комиссариат состоял из нескольких районов (крайсгебитов), управляемых гебитскомиссарами, самым низшим чином в немецкой административной иерархии; кроме того, крупные города были переданы в управление штадтско-миссарам, чьи районы были неподконтрольны районной администрации. Больше всего работы здесь проводилось в контакте с местными чиновниками. В каждом районе были свои отделы по финансам, здравоохранению, найму рабочей силы, распределению земельных участков и т. д., что представляет собой своеобразное изменение советской административной практики с учетом немецкого опыта.

Администрация коренных народов практически без исключения функционировала только на низшем уровне, на котором не было создано ни одной немецкой организации, хотя даже здесь немцы оставляли за собой привилегию «найма и увольнения». Хотя на практике общая модель варьировалась от района к району, в целом она ограничивала «местное самоуправление» объединением деревень или групп деревень в одну волость (что в целом соответствовало советскому сельсовету); в большинстве городов администрация коренных народов функционировала под контролем немецкого коменданта. Высшим должностным лицом из числа коренных жителей – в районе или в городе – был мэр или бюргермейстер (бургомистр).

Административная структура не проявляла особой гибкости. Она представляла собой попытку использовать советские административные единицы, внося изменения с поправкой на цели Германии. Она была спроектирована и создана до того, как можно было объективно оценить ситуацию и нужды населения на оккупированных территориях. Система гражданского правительства практически не менялась с момента создания и до самого конца.

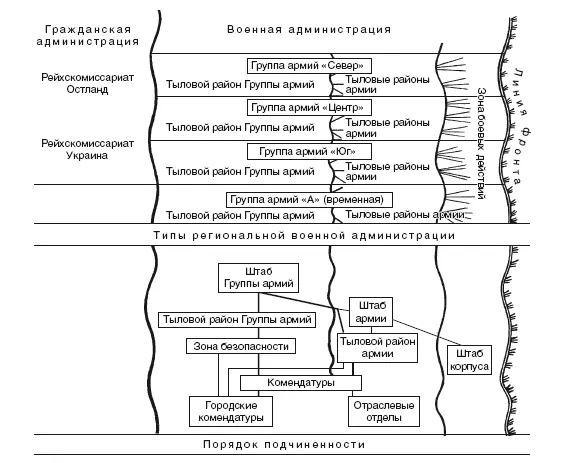

Военная власть

Первоначально весь оккупированный Восток находился под управлением командования армии. Даже после создания гражданской администрации некоторые части Белоруссии и Украины, а также все оккупированные регионы РСФСР, включая Крым и Северный Кавказ, находились под юрисдикцией армии на протяжении всей войны, отчасти из-за смещения линии фронта, отчасти из-за продолжавшихся беспорядков в этих регионах и отчасти из-за нараставшего конфликта между армией и министерством Розенберга, в котором военные сопротивлялись всем усилиям по передаче дополнительных территорий гражданской администрации. Развернутая армией административная структура значительно отличалась от административной структуры в рейхскомиссариатах.

Территория, находившаяся под военным контролем, была разделена на несколько отдельных областей. Каждая из трех групп армий (Heeresgruppe) на Восточном фронте контролировала значительную территорию – нововведение в немецкой военной администрации, спровоцированное прежде всего обширностью занимаемого пространства и вытекавшими из этого проблемами логистики. Географически самые западные сегменты, тылы групп армий (Rückwärtige Heeresgebiete), oxватывали большую часть территории, контролируемой военными. На востоке к ним примыкали тыловые районы каждой армии – традиционные единицы немецкого военного правительства на оккупированной земле – под началом командиров тыловых районов (Rückwärtiges Armeegebiet, широко известных как Korück). Наконец, к востоку от армейских районов была зона боевых действий, поделенная на корпусные районы.

СХЕМА НЕМЕЦКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В зоне боевых действий не было специальных ведомств для создания военной администрации. За некоторыми исключениями (особенно в Донбассе, на Северном Кавказе и под Ленинградом в 1942 г.) на этих относительно небольших участках вблизи передовых линий не существовало регулярной административной системы коренных народов. Войска здесь осуществляли полный контроль, и командиры корпусов, как правило, стояли выше конкурировавших между собой чиновников СС и экономики.

Армия и тыл разделялись на юрисдикции военных комендантов (региональные комендатуры [Feldkommendanturen] и городские комендатуры [Ortskomendanturen]), как правило в соответствии с унаследованным от советской власти административным делением. Эти отделы военных комендатур составляли систему немецкой военной администрации на районном уровне. В армейских тылах региональные комендатуры под командованием армии; в тылу каждой группы армий они были сгруппированы по регионам в соответствии с назначенными в них немецкими охранными подразделениями.

Когда немецкие войска в начале 1943 г. начали отступление, сфера военного правительства уменьшилась. Отступление возымело двойной эффект на административную структуру. Уже в феврале 1943 г. восточные районы рейхскомиссаров, сохранив свою гражданскую администрацию, были возвращены под военную юрисдикцию. По мере того как продолжалось советское наступление, территория, подконтрольная группам армий «Центр» и «Юг», была вновь занята Красной армией; поэтому в октябре – ноябре 1943 г. их тыловые районы были упразднены (тыловые районы группы армий «Север» просуществовали до лета 1944 г.).

Судя по немецким довоенным планам, военное управление не было предназначено для выполнения каких-либо политических функций. Хотя эта мера, рассчитанная только на первое время, продержалась на протяжении всей немецкой оккупации, административная структура не была соответствующим образом скорректирована. На практике командир каждого района был волен действовать, как считал нужным в рамках некоторых общих указаний высших эшелонов командования. Цель военного управления состояла в том, чтобы обеспечить мир и безопасность в тылу за линией фронта. Это действительно соответствовало традиционным взглядам немецкой армии, рассматривавшей тыловые районы прежде всего через призму логистических проблем. Именно по этой причине генерал-квартирмейстер Вагнер был одним из первых, кто активно изучал проблемы военной администрации до вторжения, и его отдел оставался ответственным за сеть комендатур на оккупированной земле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Даллин - Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres]](/books/1060453/aleksandr-dallin-zahvachennye-territorii-sssr-pod-k.webp)

![Константин Кеворкян - Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники [litres]](/books/1060573/konstantin-kevorkyan-chetvertaya-vlast-tretego-rejh.webp)

![Владимир Нагирняк - Подводные асы Третьего Рейха [litres]](/books/1074480/vladimir-nagirnyak-podvodnye-asy-tretego-rejha-li.webp)