Ниал Фергюсон - Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook]

- Название:Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-109384-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ниал Фергюсон - Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook] краткое содержание

Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

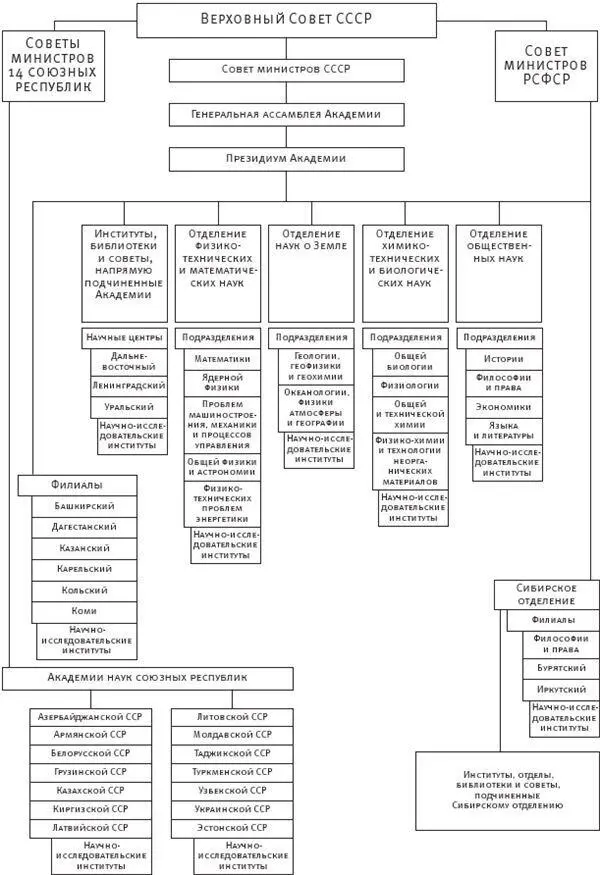

Илл. 26. Организация советской науки при Сталине (Исследовательская система Академии наук СССР).

Глава 41

Элла в исправительном доме

Середина ХХ века стала порой наивысшего расцвета иерархий. Хотя Первая мировая война закончилась крахом не менее чем четырех великих династических империй – Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османов, – им на смену с поразительной быстротой пришли новые и более сильные государства-империи, в которых имперский размах сочетался с обязательными этнолингвистической однородностью и автократией. Мало того что на 1930–1940-е годы пришелся подъем государств, отличавшихся самой высокой централизацией власти в истории (сталинского СССР, гитлеровского Третьего рейха и Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна), – вследствие Великой депрессии и приближавшегося очередного мирового конфликта важнейшие демократические государства тоже укрепили и централизовали свои аппараты управления. Между 1939 и 1945 годами сложные вооруженные конфликты между разными странами, которые мы называем Второй мировой войной, привели к небывалой мобилизации молодых мужчин. По всему Евразийскому материку, а также в Северной Америке и Австралазии, мужчины от 18 до 30 с лишним лет получали армейские повестки. В вооруженных силах воюющих стран служило в те годы в общей сложности 110 миллионов человек, почти одни только мужчины. К концу войны форму надело около четверти британского трудоспособного населения; для США этот показатель составил 18 %, для СССР – 16 %. Огромное количество людей, ушедших на войну, так и не вернулись домой. Общие боевые потери во Второй мировой войне составили около 30 миллионов (хотя гражданские потери были еще выше). Убит был примерно каждый четвертый немецкий солдат; доля погибших красноармейцев была почти столь же высока. Так европейские “пестрые дудочники” заманили на смерть целое поколение мальчишек.

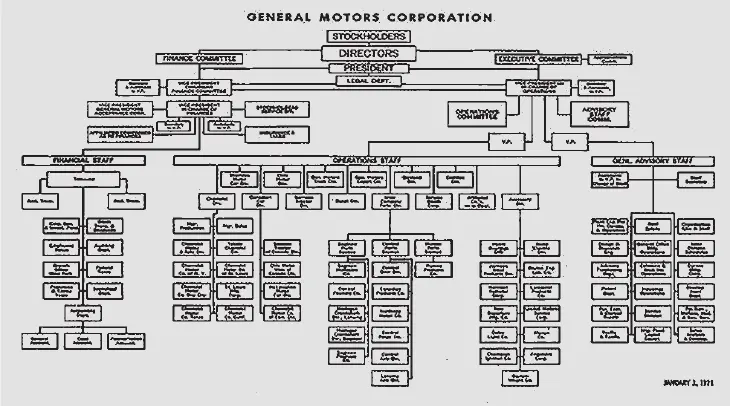

Однако армии были лишь самыми крупными из организационных пирамид середины века. Иерархии господствовали и в экономической, общественной и культурной сферах. Повсюду в руководители пробивались сторонники централизованного планирования – и в правительстве, и в крупном бизнесе, неважно, какова была их задача – уничтожение или созидание. В США компания Альфреда Слоуна General Motors установила “форму М ”, которая вскоре стала основной моделью деловых организаций во всем развитом мире (см. илл. 27).

После Второй мировой войны вся международная система подверглась перестройке и приобрела иерархический вид. Теоретически все национальные государства были представлены в ООН на равных правах. На практике же очень быстро обозначились две хорошо вооруженные союзные системы, которые возглавляли США и СССР. Вместе с ними в Совете Безопасности ООН заседали три другие страны, победившие в войне: Британия, Китай и (что невероятно) Франция, которая оказалась в числе первых территорий, оккупированных гитлеровской Германией. Хотя из-за начавшейся холодной войны Совет Безопасности очень скоро стал практически бесполезным местом – “комнатой без вида”, как метко выразился один венесуэльский дипломат, – в целом ООН нашла применение старой венской модели, и сложилась новая пентархия пяти великих держав.

Для людей, участвовавших в мировых войнах, наверняка показалось самым естественным делом перенести в гражданскую жизнь хотя бы некоторые элементы тех принципов действия, которые они освоили на военной службе. Впрочем, одного только масштабного опыта участия в военных действиях недостаточно, чтобы объяснить массовое внедрение административно-командной модели управления в различных организациях середины века. Контроль сверху утверждался еще и в силу технических причин. Венский сатирик Карл Краус оказался прав: технологии связи в середине ХХ века чрезвычайно благоприятствовали иерархиям. Хотя телефон и радио, конечно же, породили обширные новые сети, это были сети со звездообразной структурой, которые относительно легко можно перерезать, прослушивать и контролировать. Радио – подобно газетной печати, кинематографу и телевидению – не было по-настоящему сетевой технологией, потому что оно, как правило, подразумевало одностороннее сообщение – от радиовещательной станции к слушателям. Тех, кто пользовался беспроводной связью для разговоров – радиолюбителей – считали большими чудаками, и этот вид связи так никогда и не вошел в коммерческий оборот. Йозеф Геббельс вполне справедливо называл радио “духовным оружием тоталитарного государства”. А Сталин мог бы добавить, что телефон – это дар божий для любителей подслушивать.

Илл. 27. “Организационный этюд” Альфреда Слоуна, отображающий структуру General Motors (1921).

Важно отметить, что те же технологии становились предметом социального надзора и в более свободных обществах. В США, где трансконтинентальная телефонная связь заработала 25 января 1915 года [904] MacDougall, ‘Long Lines’.

, телефонная система быстро перешла под контроль национальной монополии в форме телекоммуникационного конгломерата AT&T под управлением Теодора Вейла [905] См. в общем Wu, Master Switch .

. Американская телефонная сеть (известная также как “система Белла” – по имени изобретателя Александра Грэхема Белла, уроженца Эдинбурга), хоть и оставалась очень децентрализованной с точки зрения использования (в 1935 году звонки за пределы хотя бы одного штата составляли менее 1,5 %), по таким параметрам, как собственность и выполнение технических стандартов, представляла собой единую систему [906] MacDougall, ‘Long Lines’, 299, 308f., 318.

. “Конкуренция, – объявил Вейл, – означает борьбу , промышленную войну, означает раздоры” [907] Wu, Master Switch , 8.

. Он мечтал создать “всеохватную систему проводной связи для передачи электрическим способом данных (письменных или личных сообщений) из абсолютно любого места в любое другое место – систему столь же всеохватную и обширную, какой является общенациональная автодорожная сеть, пролегающая от двери каждого человека до двери любого другого человека” [908] Ibid., 9.

. Вейл столь же охотно соглашался на государственный надзор за его сетью, сколь яростно противился любым новшествам, которые появлялись где-либо за пределами его монополии [909] Ibid., 113.

. Прослушивание телефонных разговоров – а это простая операция для любой системы с коммутацией каналов – началось в 1890-х годах, и Верховный суд признал его конституционным действием на процессе против сиэтлского бутлегера Роя Олмстеда: приговор ему выносили как раз на основании данных телефонной прослушки. Существовали и прецеденты. В 1865 году Почтовая служба США получила распоряжение захватить материалы непристойного характера, которые были обнаружены, разумеется, при вскрытии частной почты. В 1920-х годах военная разведка США заключила с системой Western Union соглашение о перехвате подозрительных телеграмм, хотя в 1929 году тогдашний государственный секретарь Генри Л. Стимсон отказался читать перехваченные военные японские телеграммы – на том безупречно старомодном основании, что, по его словам, “джентльмены не читают чужих писем”. Однако нападение на Перл-Харбор и последующие события быстро заставили всех отбросить щепетильность такого рода. Агентство национальной безопасности, учрежденное в 1952 году, проводило масштабные чистки телеграфного трафика США, пытаясь поймать таким образом советских шпионов. Между тем ФБР в пору директорства Джона Эдгара Гувера без каких-либо ограничений прослушивало все телефонные линии. Например, 19 октября 1963 года генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди отдал ФБР распоряжение начать прослушивание домашнего и рабочего телефонов преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, и эта программа надзора продолжала действовать вплоть до июня 1966 года [910] Christopher Wolf, ‘The History of Electronic Surveillance, from Abraham Lincoln’s Wiretaps to Operation Shamrock’, Public Radio International, 7 November 2013.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Ниал Фергюсон - Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook]](/books/1070896/nial-fergyuson-plochad-i-bashnya-ceti-i-vlast-ot-ma.webp)