Николай Бирюков - Буржуазное телевидение и его доктрины

- Название:Буржуазное телевидение и его доктрины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бирюков - Буржуазное телевидение и его доктрины краткое содержание

Буржуазное телевидение и его доктрины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

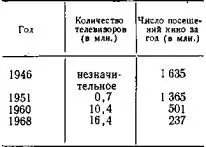

Не в лучшем положении оказалось кино в Англии. Известный исследователь телевидения и его воздействия на различные стороны общественной жизни Англии Джеймс Халлоран приводит следующие данные [45] /. Halloran. The Effects of Television, p. 177.

:

За два десятилетия английский кинопрокат потерял восемь человек из каждого десятка своих зрителей. В стране прекратили работу тысячи кинотеатров.

Эта тенденция продолжалась и в последующие годы. Так, в 1976 году английский кинематограф продал только 124 миллиона билетов, т. е. посещение кинотеатров по сравнению с 1968 годом уменьшилось почти вдвое.

В Японии только за один год (с 1961 по 1962) число кинозрителей сократилось с 830 до 670 миллионов, количество выпускаемых фильмов — с 535 до 275, закрылась одна тысяча залов. В 1963 году в ФРГ было 7 тысяч кинотеатров, в 1973 году осталось только 3 тысячи [46] «Variety», 7.II.1973, p. 56.

. Во Франции в 1957 году насчитывалось 411 миллионов кинозрителей и производилось 120 полнометражных фильмов. Через 12 лет французские кинотеатры продавали в год уже только 250 миллионов билетов, а кинопроизводство страны сократилось до 70 картин [47] E. Meton-Martinez. Op. cit., p. 94–97.

. 81 % французов, имеющих телевизоры, стали ходить в кино реже. Две трети французского населения в возрасте свыше 25 лет в середине 70-х годов посещали кино лишь «от случая к случаю», нерегулярно. Правда, интерес молодежи к кинотеатрам был относительно большим.

Особенно сильное воздействие телевидения ощутила на себе кинодокументалистика. В США телевидение полностью вытеснило кинохронику. В ФРГ к началу 70-х годов лишь половина кинотеатров, функционирующих в стране, сохранила традицию показывать киножурналы перед демонстрацией основного фильма.

Вопрос о «опасении» кинематографии в некоторых странах с высокоразвитым телевидением был поднят на уровень национальной проблемы, особенно во Франции, Англии и других странах. Широкие общественные круги, деятели культуры, различные парламентские комиссии, наконец, представители бизнеса (как телевизионного, так и кинематографического) начали искать пути сближения двух во многом сходных средств массовой информации, какого-то подобия «раздела сфер влияния», определять способы сотрудничества.

Главный побудительный стимул этих поисков заключался в том, что кинематограф, как отрасль индустрии и средство идеологического воздействия, все еще обладал большим влиянием и мощью, его потенциальные возможности далеко еще не были исчерпаны как в творческом, так и в техническом плане. Монополистическая буржуазия, ее идеологический аппарат отдавали себе отчет в том, что до исчезновения кино, как такового, дело вряд ли дойдет. Многочисленные социологические исследования, проведенные в западных странах и Японии, показали, что после первых 10–15 лет серьезнейших потерь кинематограф стал находить пути к упрочению своих позиций.

Кинематограф капиталистических стран — сложнейшее явление, требующее самостоятельного рассмотрения, специального изучения. Касаясь этой проблемы, хотелось бы лишь отметить, что воздействие на кино со стороны телевидения способствовало возникновению и развитию внутри самого кино разных, в том числе противоречивых, направлений и тенденций. Так происходит часто, когда одно сложное и внутренне противоречивое явление (в данном случае буржуазное телевидение) влияет на другое (буржуазный кинематограф).

С одной стороны, кинематограф, отвечая на «вызов» телевидения, начал более выразительно отражать реальную жизнь, по крайней мере некоторые ее черты. С другой стороны, во многих кинофильмах их создатели в погоне за сенсацией перешли все черты дозволенного в показе секса, насилия, натуралистических сцен, которых «домашний экран» все же частично избегал, а если и давал, то не в такой обнаженной форме. Широкоформатный показ цветных лент, многообразная тематика по-прежнему привлекают достаточно широкую публику в кинозалы Нью-Йорка, Парижа, Токио.

Кризис буржуазного кино объяснялся и более глубокими причинами, чем влияние только телевидения: слабостью и уязвимостью всей буржуазной идеологии, ее неспособностью стать подлинным «покорителем душ» нового поколения, являющегося свидетелем все больших успехов мирового социализма; общим состоянием экономики капиталистических стран, приводящим к резкому росту стоимости производства кинофильмов, повышению цен на билеты и т. д.

К тому же в США, во Франции и во многих других странах само телевидение по мере его развития и введения новых программ нуждалось во все большем количестве фильмов для показа. Телевизионные организации стали заказывать киностудиям многочисленные серии, загружать кинопроизводство заказами различной телевизионной продукции. Так стали намечаться перспективы взаимозависимости и общей заинтересованности в совместном развитии.

В 70-х годах крупнейшие киностудии Голливуда, которые раньше сопротивлялись давлению телевидения, начали усиленно работать на малый экран. Киностудии «Юниверсал», «Интернейшнл феймос эйдженси», «Уильям Моррис», «Криэйтив менеджмент», «Фильмуэйз», «Бинг Кросби продакшенз», «Дон Феддерсон» и другие обеспечивали в начале 70-х годов все три национальные телевизионные сети США продукцией в объеме 43 часов в неделю в лучшее вечернее время [48] «Variety», 31.IIM971, р. 38.

. Это значит, что основные телефильмы, шедшие по американскому телевидению, были произведены кинематографом. Кино по-прежнему выпускало фильмы, теперь уже не только для проката, но и для телевизионного показа. Изменился «адрес» кинозала, зритель же остался.

Но и осуществляя прокат, кинематограф нередко вынужден был считаться с успехом телевидения. Так, используя огромную популярность некоторых «телевизионных звезд», английское кино выпустило серию из двадцати фильмов по сюжетам телепередач. Публика буквально валом валила в кинотеатры, показывающие любимцев телевидения на большом экране, к тому же в цвете. В основном это были комедии, картины чисто развлекательного свойства [49] «Die Welt», 12.IX.1972.

.

Со своей стороны телевидение значительно увеличило показ фильмов.

Телевизионные компании убеждались в том, что передача по телевидению новейших кинофильмов — дело доходное, так как собирает огромную аудиторию и способствует притоку рекламы. Телевидение в таких случаях не скупилось на затраты. Осенью 1973 года в США был даже проведен специальный аукцион [50] «Variety», 14.XI.1973, р. 30.

, организованный киностудией «XX век — Фокс», с участием в качестве покупателей всех коммерческих телесетей. Продавалось право на единственный показ в 1974 году фильма «Приключение Посейдона». Эн-Би-Си и Си-Би-Эс поначалу предложили киностудии 2 миллиона долларов, но бизнесмены Голливуда продолжали торг. Самой «щедрой» оказалась Эй-Би-Си («Америкэн бродкастинг компани»). За одноразовую демонстрацию нашумевшего боевика сеть заплатила киностудии 3,2 миллиона долларов!

Интервал:

Закладка: