Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров

- Название:Илья Ильф и Евгений Петров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Советский писатель

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров краткое содержание

Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов.

Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.

Илья Ильф и Евгений Петров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перечитывая сейчас этот большой очерк, насыщенный по-ильфовски точными подробностями, видишь, кто с самого начала привлекал симпатии молодого наблюдательного механика. Не те скороспелые «революционеры», которые, нацепив на грудь после отречения Николая II огромные, непостижимой величины красные банты, распевали «Марсельезу» и спешно выбрасывали в клозеты значки черносотенного Союза Михаила Архангела, не банковские дельцы, целующиеся с кадетами, и кадеты, целующиеся с молодыми людьми каторжной наружности и неизвестной профессии. Его привлекали рабочие районы — взбудораженный порт, черное депо, гремящие железнодорожные мастерские.

Узнав об отречении царя, рабочие вышли на манифестацию и тоже пели «Марсельезу».

«Они пели ее так, что многим «Марсельеза» показалась погребальным гимном. То, что из уст обывателя вылетало веселеньким вальсом, рабочие пели так, что дрожала земля и дрожал воздух. У синих курток «Марсельеза» не была танцклассным мотивом. Это был наводящий страх гимн освобождения, гимн — воспоминание о трудных днях, гимн — уверенность в будущем».

Такая Одесса мало походила на Одессу предприимчивых дельцов, ловких жуликов, корабельных маклеров, лавочников и подвыпивших остряков — любителей веселых одесских анекдотов. Ильф еще застал эту маклерскую, купеческую Одессу. Остап Бендер — ее законное дитя. И хотя Бендер числился сыном турецкоподданного Остапом Сулейманом Берта-Мария Бендером, скорее всего он был прописан на Молдаванке или на Пересыпи. Но не забудем, что в годы гражданской войны Ильф повидал другую Одессу, ту, которой посвятил в «Гудке» очерк и которая, вероятно, заставила его впервые всерьез задуматься о жизни. Эта рабочая, революционная, подпольная Одесса мужественно боролась против внешних и внутренних врагов. Безоружная, она противопоставляла силе оружия силу революционного слова. И слово, вспоминает Ильф, действовало сильнее пули. Оно заставляло французского солдата усомниться в том деле, которое ему приказывали делать офицеры. Неожиданно найденный в кармане голубой шинели номер подпольного «Коммуниста» на французском языке довершал политическое образование. А номер этой коммунистической газеты получить было легко. Стоило только зайти в погребок «Открытие Дарданелл». Снаружи все было мирно. Но внутри в погребке шла совсем не мирная работа. Это была агитация — смелая, отважная, на виду у всех... Напрасно высаживались новые десанты. В рядах иностранных солдат уже росло недовольство. Оккупационные войска стремительно деморализовались — успешные действия частей Красной Армии под Одессой довершили начатое дело. Отступление! Три дня, рассказывал Ильф, под мост, в порт, к пароходам, бросая оружие, теряя кепи и каски, катились французы, греки, зуавы, сползали обозы и скакала негритянская артиллерия...

А через несколько лет в Москве, на первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, Ильф увидел эти солдатские каски, брошенные на юге разбитыми французскими отрядами. С касок сняли устрашающие гребни и острые наконечники. Сельсоюз ухитрился изготовить из них маленькие железные сковородки. В годы оккупации Одессы Ильф знавал французского солдата Форшамбо, порастерявшего в России весь свой воинственный пыл. Форшамбо мечтал только об одном — поскорее отплыть назад, на родину, бранил командиров и уже тогда был не прочь пожертвовать свою каску хоть на сковородки. Смешная подробность, не правда ли? Несмотря на свой устрашающий вид, недолговечные правители Одессы были достаточно смешны. Если Ильф мало над ними посмеялся, так это потому, что, став писателем, всегда предпочитал современные темы и не любил возвращаться к пережитому. Запомним, однако, что бурное одесское трехлетие обогатило его множеством острых впечатлений.

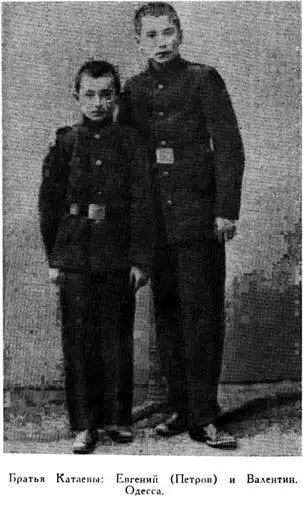

В 1920 году Одесса праздновала освобождение. Вместе с Красной Армией в город возвращались молодые литераторы. Пришел Валентин Катаев, командовавший на фронте артиллерийской батареей. Из Отдельной стрелковой бригады вернулся инструктор политотдела поэт Эдуард Багрицкий. В Одессе оживлялась деятельность литературных кружков и групп. Открылось несколько кафе и погребков, которым владельцы старались придать характер литературных и артистических собраний, обещая «один бокал оршада и много стихов». Но посетители, имевшие привычку особенно долго засиживаться за столиками, не всегда интересовались стихами одесских поэтов или диспутами о балладах Франсуа Вийона и смелых рифмах Рембо. Под странными, ошарашивающими вывесками порой находили приют валютчики, спекулянты, матерые контрреволюционеры.

Молодые поэты и художники, стремившиеся активно сотрудничать с советской властью, собирались по средам и пятницам на улице Петра Великого в большом запущенном зале покинутой барской квартиры. Каким-то образом ее занял вместе с обломками мебели некий Митя Бендер. Сам он стихов не писал, но, как вспоминает Сергей Бондарин, знался со всей пишущей братией. А главное — подобно своему литературному однофамильцу, умел хорошо устраиваться и, возможно, даже послужил для Остапа Бендера одним из прототипов.

В этом шумном собрании, присвоившем себе имя «Коллектив поэтов», спорили о литературе, читали друг другу свои и чужие стихи, придирчиво их критиковали. Из-за отсутствия керосина собирались засветло, но расходиться не торопились, и тогда чтение продолжалось в темноте. Состав участников был довольно пестрым, вкусы противоречивыми, а дух поэтической богемы достаточно сильным. Но ветер революции врывался в старую квартиру. От стихов парнасцев и акмеистов переходили к увлечениям совсем иного толка. Олеша и Катаев запомнили вечер, когда Багрицкий, рыча и задыхаясь, читал последнюю новинку революционной Москвы — поэму Маяковского «150 000 000». Да и другие посетители собраний на улице Петра Великого уже мало походили на застенчивых зеленых юнцов, которых предприимчивый одесский фельетонист Петр Пильский еще недавно возил в поэтическое турне по одесским «ланжеронам», «фонтанам» и «лиманам». Теперь молодые поэты Багрицкий, Катаев, Олеша работали в Югроста. А в Югроста ежедневно приходилось делать то же самое, что делал в Москве Маяковский,— сочинять боевые частушки и агитокна, выступать с чтением «устных газет»,— и не в увеселительных садах перед скучающими одесскими дачниками, а прямо на улицах, привлекая к себе толпы слушателей. Ни один митинг не обходился тогда без участия поэтов Югроста. Стихи Багрицкого, Катаева, Олеши были написаны на всех революционных плакатах. Это создало им репутацию самых «крайних робеспьеристов». Ведь в глазах литературных обывателей Одессы Югроста была равнозначна чуть ли не революционному трибуналу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: