Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Название:К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России краткое содержание

К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

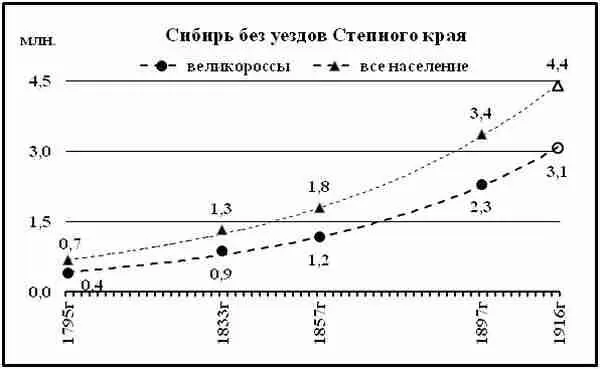

Диаграмма 11.7: Сибирь, без уездов Степного края, численность великороссов на фоне численности всего населения

Хотя данные численности великороссов в Сибири по публикациям имеют отклонения, но демографическое развитие следует оценивать по длинному тренду, по календарному циклу которого можно оценить ежегодный прирост великороссов.

Ежегодный прирост великороссов Сибири и в «расцвет» крепостного права, и «накануне» падения Царства Романовых — около 1,7%. То есть существенно больше, чем в Нечерноземном Центре.

Совместное рассмотрение динамики общей численности великороссов и потока 20-летних Сибири показывает: демографическое развитие великороссов Сибири до падения Царства Романовых — равномерное и устойчивое. И это развитие обеспечивалось приростом потока растущих детей.

Русские в Сибири составляли около трех четвертей всего населения. Так что роль Сибири в демографическом развитии великороссов накануне падения Царства Романовых была абсолютно определяющей.

Иллюстрации демографического развития Западной Сибири

Экспедициям Сергея Михайловича Прокудина–Горского помешал переворот 1917 года. Поэтому он сумел запечатлеть только Тобольскую губернию в Западной Сибири.

Жемчужиной Западной Сибири в начале ХХ века — конечно же, был город Тобольск.

В его окрестностях множество поселений великороссов. Многие из них запечатлены на фотографиях Прокудина–Горского. Всего по Тобольской губернии — около 70 фотографий.

С. М. Прокудин–Горский. Вид на г. Тобольск от Успенского собора с сев. — западной стороны. 1912 г.

Поселения великороссов в окрестностях Тобольска очень разнообразны. Некотрые из них построены между высоких холмов и лесов, и на берегах рек Тобола, Исети и Туры.

С. М. Прокудин–Горский. Село «Покровское» на р. Туре. 1912 год

Село Покровское — это родина Григория Распутина. Уже будучи в зените славы друга царской семьи, он каждое лето приезжал на родину и жил некоторое время.

Прокудин–Горский доехал до впадения Исети в Тобол, а затем отправился вниз по Тоболу в город Ялуторовск. Ялуторовская слобода была основаны в 1659 году (по другим данным, в 1661), а с 1782 года Ялуторовск стал уездным городом.

С. М. Прокудин–Горский. г. Ялуторовск. 1912 год

На площади города стоит керосино–калильный фонарь.

Южная часть Тобольской губернии — это благодатные черноземные территории. Где леса перемежаются со степными просторами. На них было развито земледелие.

Чтобы молоть зерно. великороссы ставили ветряные мельницы.

С. М. Прокудин–Горский. Мельницы. (В Ялуторовском уезде Тобольской губ.) 1912 год

Такие ветряные мельницы с типом рубки основания «в реж», которые ставили великороссы, при обустройстве своей жизни, характерен для Западной Сибири и Среднего Приуралья.

Глава 12. Степной Край

От предгорий Южного Урала до гор Алтая тянется черноземная полоса, благоприятная для хозяйственной деятельности великороссов. Её ширина в западной части — около 750 км., в восточной ближе к пойме Енисея — около 250 км.

Чиновники администрации Царской России, сидя в Петербурге за тысячи верст от Сибирских просторов, проводили границы, как им заблагорассудится.

В результате в Тобольскую и Томскую губернию включены болота и вечная мерзлота на севере и благодатный чернозем на юге. Такое же противоречие административного деления и земледельческой деятельности относится к границам Акмолинской и Семипалатинской областей. На севере этих областей плодородная черноземная пойма рек Тобола, Ишима и Иртыша, а на юге безводные солончаки и пустыни.

Поэтому карту этой благоприятной для хозяйственной деятельности великороссов, земли пришлось формировать, не обращая внимание на административные границы.

В Степной край включены мелкие административные образования, как они обозначены в данных переписи 1897 года: Курганский округ, Тюкалинский округ, Ишимский округ, Барнаульский округ, Бийский округ, Змеиногорский округ, Усть–Каменогорский уезд, Семипалатинский уезд, Омский уезд, Кокчетавский уезд, Кустанайский уезд. Общая численность по переписи 1897 года — 3,58 млн. чел. Из них великороссы — 66%.

Хозяйственная деятельность великороссов основана на использовании плодородной почвы поймы рек и рыбных ресурсов этих рек. Любой, кто познакомится с описаниями русской кухни прошлых столетий, обнаружит огромное количество рецептов приготовления рыбных блюд. Это характерно для жизни великороссов на Русской равнине. И неудивительно, что такое же хозяйствование характерно и в огромном пространстве полосы Зауралья между северными дебрями Тобольско и Томской губерний и солончаками южных уездов Акмолинской и Семипалатинской областей.

Ясно, что в Степном Крае жили не только русские земледельцы, но и кочевые народы.

К истории Степного края

Освоение великороссами Степного края, возможно следует считать с поселения около 1644 года православного монаха Далмата (в миру Мокринский Дмитрий Иванович) на берегу реки Исети при впадении в нее реки Течи. Эти земли тогда принадлежали татарину Илигею. Дошедшая до наших времен молва рассказывает любопытную историю. На просьбу Далмата дать ему кусок земли для поселения, Илигей, смеясь, сказал: «Я дам тебе землю, сколько сумеешь закрыть шкурой лошади!». Слуги Илигея бросили к ногам Далмата мокрую зловонную шкуру из корыта. (Татары Зауралья «дубят» шкуры в корыте, которое они используют как туалет «по малому», за несколько месяцев шерсть со шкуры можно соскоблить, промыть водой, затем получить сыромятную кожу).

Далмат за несколько дней промыл ужасно вонючую шкуру и острым засапожным ножом вырезал из шкуры очень узкий, но длинный непрерывный ремень. Проложив этот ремень по земле, Далмат перекрыл им вполне приличный кусок земли. пригодный для жизни. Потом пошел к Илигею, сказав: «Я выполнил твой наказ, я закрыл шкурой годную для меня землю». Илигей очень удивился, оглядев протянутый по земле ремень, и сказал: «Я слово свое держу. Хозяйствуй на этой земле, как хочешь». Позднее на этой земле встал Далматов монастырь. Со временем появился городок Долматово.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: