Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Название:К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России краткое содержание

К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Численность «крепостных» крестьян этого огромного региона в конце крепостного права оценивается около 30 тыс. На фоне 1,3 млн. оценивать и строить диаграмму развития «вольных и «крепостных» этого региона в 1719–1857 годы — смысла нет. Важнее рассмотреть краткий обзор освоения этих регионов русскими земледельцами.

Появление русских земледельцев в этом регионе имеет очень древнюю историю, в основе которой русская вековая ценность «вольному воля», стремление хозяйствовать без подчинения. Это стремление создало уникальную русскую общность — казачество.

Казаки — это испокон веков воины–пахари. Сабля и плуг — ежедневные «инструменты» их жизнедеятельности. То, что казакам надо было защищаться давно и ежедневно, об этом свидетельствует серп–меч, висящий на стенде музея русского оружия в Туле.

Казаки не желали жить в условиях подчинения. Те вольнолюбивые крестьяне, которые не желали подчиняться боярам Царства Московского, уходили в низовье Дона, где основывали независимые казацкие поселения и жили под постоянной угрозой набега степняков, зависимых от Османской Турции. Двигались они и в низовье Волги, и в Нижнее Приуралье, осваивая благодатную пойму реки Урал.

Параллельно казаки стремились заселить пойму Терека. Вот как об этом написал Лев Толстой в повести «Казаки»: «Очень, очень давно русские поселились на Тереке…воинственное, красивое и богатое русское население, называемое гребенскими казаками… Предание говорит царь Иван Грозный вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе».

Несколько веков шло расширение территории хозяйствования вольного казачества. В 1837 году Двор Романовых отделил казачество от остального населения. Земли казачьего дворянства в 1848 году были объявлены потомственной собственностью. Двор Романовых стал создавать казачьи войска для охраны границ. К середине XIX века в Предкавказье были образованы Донское, Терское и Кубанское казачьи войска. Казакам были предоставлены права: владение землей, освобождение от податей. И наложена обязанность воинской службы со своим снаряжением. На уровне станиц осталось казачье самоуправление.

Параллельно в Предкавкакзье происходил рост дворянства. Характерной особенностью Предкавказья времен крепостного права стало то, что «служилые люди» стремились иметь своего рода «дворовых крепостных» дворянства.

Например, на Кубани в 1829 году было 920 «дворовых крепостных», а к 1857 – 3,6 тыс. Но это составляло всего около что 0,5% по отношению к «вольным» земледельцам [45] Шевченко Н. Г. Социально–экономеческое развитие Кубани в конце XVIII — первой половине XIX века. http://www.e-reading.by/chapter.php/1033004/17/Po_stranicam_istorii_Kubani._Kraevedcheskie_ocherki.html

.

В Ставропольской губернии крепостничество тоже не получило распространения. Дворяне, получившие вотчину на ставропольские земли. приводили своих «дворовых крепостных из российских вотчин Нечерноземного и Черноземного Центров. Естественно, не могли они привести с собой много «крепостных». Поэтому и «родовые имения». Всего в Ставропольской губернии было около 30 тысяч крепостных [46] Из государственного архива Ставропольского края. http://www.stavarhiv.ru/deyatelnost/publikacii/reforma_stv.html

.

Так что оценивать динамику развития «крепостных» на фоне 1,3 млн. Предкавказья, среди которых были многие сотни тысяч «вольных» великороссов — смысла не имеет.

Дальнейшее развитие региона Нижний Дон и Прикавказья рассмотрим более точным измерителем демографического развития, потоком растущих детей по той же «модели скользящего среднего», что и губерний Нечерноземного Центра.

Потоки растущих детей Нижнего Дона и Прикавказья

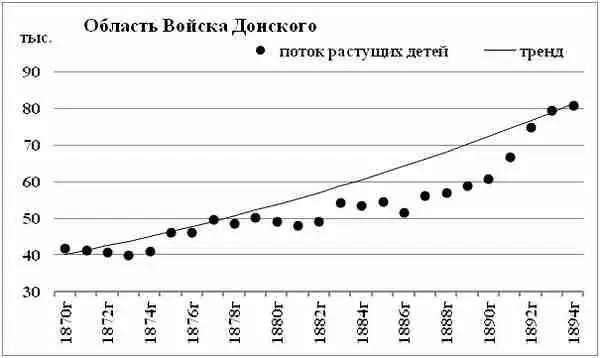

Диаграмма 13.1: Поток растущих детей, область Войска Донского

Область Войска Донского примыкает к Воронежской. Саратовской и Астраханской губерниям. Характер потока растущих детей Области Войска Донского существенно отличается от потоков этих губерний. В потоке Области Войска Донского большая неравномерность. Похоже на поток влиял не только катаклизм начала 1990‑х. но и были какие–то другие причины, которые влияли на детей, рожденных еще в 1880‑е годы. Ежегодный прирост потока растущих детей Области Войска Донского — около 3%.

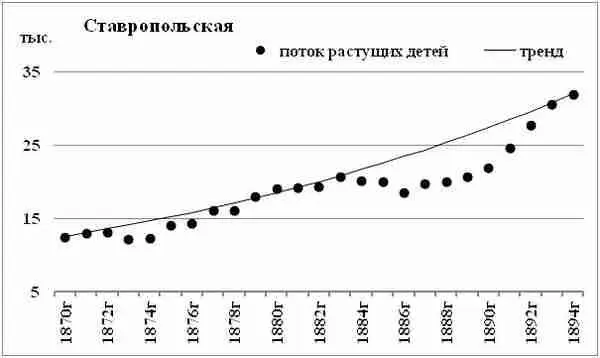

Диаграмма 13.2: Поток растущих детей, Ставропольская губерния

Поток растущих детей Ставропольской губернии подобен потокам губерний Черноземного Центра и Нижнего Поволжья. Отличие в том, что начало провала приходится не на 1886, а на 1884 год. Так что катаклизм начала 1990‑х в Ставропольской губернии подействовал не только на детей самого младшего возраста, но и на детей ближе к 10-летнему возрасту. Ежегодный прирост потока растущих детей Ставропольской губернии до 1883 года, в среднем — около 4%. Что существенно больше, чем в центральных губерниях. Глубина провала относительно линейного тренда — около 20%.

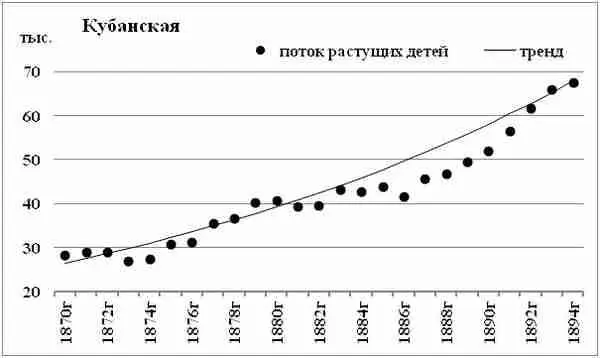

Диаграмма 13.3: Поток растущих детей, Кубанская область

Поток растущих детей Кубанской области подобен потоку Ставропольской губернии. Но глубина провала относительно линейного тренда меньше — около 10%. Ежегодный прирост потока растущих детей Кубанской области, в среднем — около 4%.

Катаклизм 1990‑х, который воздействовал на детей самого младшего возраста, охватил не только все губернии Черноземного Центра, но и регион Нижнего Дона и Прикавказья.

Поток 20-летних Нижнего Дона и Прикавказья

Объединю потоки растущих детей двух губерний и двух областей Предкавказья. Сдвину объединенный поток на 20 лет вперед. До 1914 года не было больших катаклизмов ни в природных условиях Нижнего Дона и Прикавказья, ни в социальной сфере Царской России . Влиянием детской возрастной смертностью 3% - можно пренебречь. Сдвиг потока растущих детей на 20 лет вперед позволяет получить результирующий поток 20-летних Нижнего Дона и Прикавказья, диаграмма 13.4.

Диаграмма 13.4: Результирующий поток 20-летних Нижнего Дона и Прикавказья

Как видите, поток 20-летних Нижнего Дона и Прикавказья имеет меньшую неравномерность, чем потоки растущих детей отдельных областей, но в объеме всего региона эти неравномерности выравниваются. Ежегодный прирост потока 20-детних Нижнего Дона и Прикавказья — около 4%. То есть существенно больше, чем в северной части Русской равнины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: