Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи

- Название:Австро-Венгрия: судьба империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10485-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи краткое содержание

Первое издание книги вышло в 2010 году под названием “Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи”, и с тех пор она стала настоящей библиографической редкостью.

Никогда прежде столь глубокий анализ исторических процессов не сопровождался таким захватывающим рассказом о буднях и праздниках дунайской монархии, такими яркими портретами династии Габсбургов и их подданных, столь живыми очерками о больших и малых габсбургских городах.

Австро-Венгрия: судьба империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

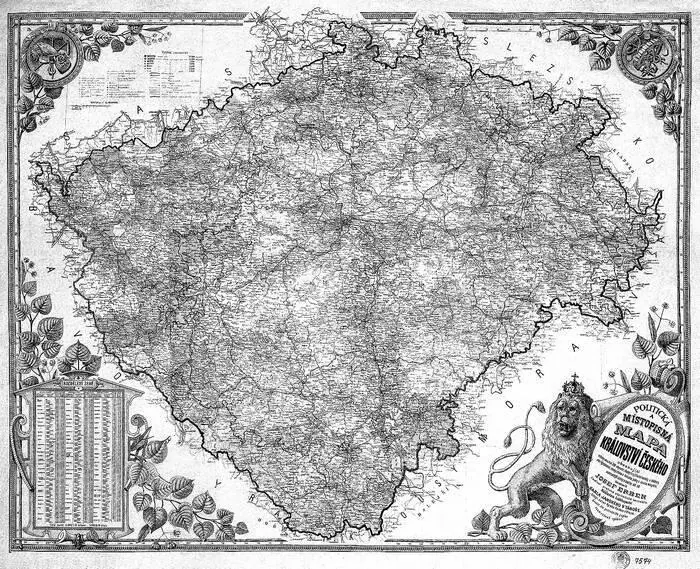

Карта королевства Богемия Йозефа Эрбена. Прага, 1883 год.

Началась Тридцатилетняя война, оказавшаяся губительной для чешской государственности. Решающим стал день 8 ноября 1620 года, когда в битве на Белой Горе (сейчас северная окраина Праги) императорская армия разбила почти равное по численности войско восставших чехов и их союзников из Венгрии и Верхней Австрии. Фердинанд II жестоко наказал бунтовщиков и лишил Богемию всяких надежд даже на автономию. Символом окончательной победы абсолютизма стала казнь в июне 1621 года на Староместской площади “27 чешских панов”, объявленных предводителями бунта против императора. Мемориальная доска с именами казненных патриотов и сейчас красуется на ратушной стене. Среди “панов” оказалось 17 горожан и 10 дворян, в числе последних по крайней мере двое рыцарей-немцев и один чешский католик. На площади как знак победы контрреформации воздвигли барочную колонну во славу Девы Марии. Эту колонну, рядом с которой в 1915 году разместился многофигурный памятник религиозному реформатору и мученику Яну Гусу, после провозглашения независимости Чехословакии снесла патриотическая толпа. Не исключено, что скоро монумент вернут на площадь, – во всяком случае, такие разговоры в магистрате ведут.

Прага принесла Габсбургам в приданое многое из того, что и сейчас изображают на туристических открытках, – славный мост, крупнейший в западнохристианском мире кремль (пусть в первые столетия своего существования и не слишком ухоженный), Вышеградскую крепость, десятки церквей и монастырей, отменный по меркам времени университетский комплекс, роскошные дворцы местной аристократии и даже дом, в котором некогда якобы жил доктор Иоганн Фауст. С каждым десятилетием, по прихотям архитектурной и исторической моды, менялась и Прага – постепенно и медленно, без резких скачков, добавляя к уже существовавшему новое и часто сохраняя старое. Эволюция городского облика, как правило, оказывалась органичной; ее диктовали не столько честолюбие правителей, сколько дух и потребности времени.

ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ

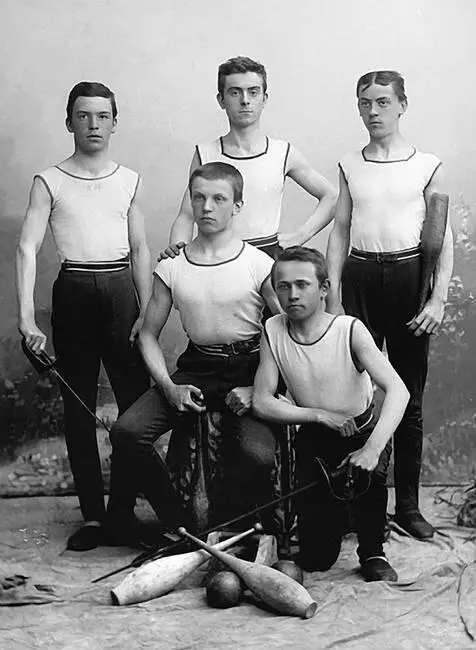

МИРОСЛАВ ТЫРШ,

чешский сокол

Фридрих Эммануэль Тырш родился в 1832 году в городе Тешин-Боденбах (сейчас Дечин) на севере Богемии в чешской немецкоязычной семье врача. Рано остался сиротой (родители и сестры умерли от туберкулеза), воспитывался в доме дяди, где говорили по-чешски. Мальчику изменили имя на славянское. Слабый здоровьем, Мирослав настойчиво занимался физическими упражнениями. Изучал историю и философию в Карло-Фердинандовом [48]университете. В 1862 году основал молодежное движение Sokol , ставшее носителем идей чешского патриотизма и национализма. Тырш отдавал приоритеты в спортивном развитии молодежи фехтованию, тяжелой атлетике и маршировке. Форма “соколов” объединяла славянские и революционные мотивы. Члены движения называли друг друга “братьями”. В конце 1870-х годов Тырш женился на Ренате Фугнеровой, юной дочери своего старшего друга и старосты первого сокольского клуба. Вскоре после свадьбы у Тырша обнаружились признаки психической болезни. В 1884 году при невыясненных обстоятельствах он утонул в горной реке в Тироле. Сокольское движение продолжало набирать популярность. В 1912 году в Первом всеславянском сокольском слете приняли участие тридцать тысяч человек. В межвоенный период участниками движения были более шестисот тысяч человек. В 1990 году после более чем полувекового запрета сокольское движение было восстановлено. Спортивные клубы “Сокол” действуют в каждом районе Праги. Авторы этой книги иногда играют в футбол в спорткомплексе “Сокол-Винограды”, в вестибюле которого установлен памятник Тыршу-фехтовальщику.

К главным характеристикам чехов не отнесешь воинственность; миролюбивый город многократно – добровольно или после малого сопротивления – сдавался захватчикам, которые если и грабили, то не всегда сжигали, а если и жгли, то обычно все-таки не дотла. Прагу на более или менее короткое время покоряли пруссаки и саксонцы, французские и испанские отряды; дважды здесь хозяйничали шведы. Даже во время нацистской оккупации и Пражского антифашистского восстания город не подвергался серьезным бомбардировкам и разрушениям. Разок, в начале 1945-го, на Прагу сбросила бомбы англо-американская авиация, погибло несколько сот человек – при всем трагизме этих потерь, ничтожно мало по сравнению с потерями сожженного в те же дни Дрездена. Вторжение войск Варшавского договора в 1968-м снова привело в Старый город и на Малу Страну колонны танков, но и советские оккупанты не коверкали исторических кварталов. Прага, сумевшая уберечь свое под напором чужого и чуждого, до сих пор остается городом средневековой архитектуры. Небоевитая Чехия – несомненный чемпион Европы по выживанию в неблагоприятных исторических условиях, главным методом которого веками служил тихий народный саботаж, оказавшийся эффективной формой сопротивления. “Улыбающиеся бестии” – называли нацисты чехов в годы Второй мировой, а Гитлеру приписывают фразу: “Чех как велосипедист – сверху сгорбленный, а внизу ногами вовсю работает”.

Члены клуба Sokol в Богемии. Фото 1900 годa.

В отличие от Вены и Будапешта Прага устроена без имперской широты. Ей не навязывалась, как двум дунайским столицам империи Габсбургов, задача стать фасадом монархии. Судьба и исторические обстоятельства избавили Прагу от участи Великого Города, средоточия власти, славы и мощи – политической, экономической, духовной. Прага – город без сверхзадачи и даже без своего мифа, хотя и с большим количеством старинных преданий, в меру таланта обработанных литераторами в понятном и доступном для заезжего люда духе. Латинский девиз Praga caput Regni (“Прага – голова королевства”), появившийся на гербе города и фасадах зданий в пору правления самого славного средневекового чешского монарха Карла IV, в пражских условиях выглядит не заклинанием о величии, а скорее напоминанием о том, что периодически проявлявшиеся амбиции центральноевропейского королевства неизменно оказывались слабее сковывавших его силы исторических обстоятельств.

Патриотизм в этих краях века до XIX был в большей степени явлением территориальным, чем национальным. В первой половине XVII столетия население Праги, еще не сложившейся в единое административное целое, равнялось примерно 50 тысячам человек. Почти четверть пражан составляли замкнутые в стенах своего гетто евреи. Старый город развивался как получешский, полунемецкий. Довольно многочисленные иностранцы в основном селились на крутом левобережье, в Градчанах и на Малой Стране. Языками образования были немецкий и латынь. В XIX веке чешская речь в городах Богемии звучала на кухнях и базарах, оставаясь средством общения прислуги и крестьян. Пражский острослов заметил: чехи говорили с немецкими господами и чиновниками на “кухонном немецком”, а немецкие домохозяйки давали лакеям и прачкам указания на “кухонном чешском”. Написанные в 1880-х годах строки из дневника писательницы и чешской патриотки Марии Червинковой-Ригеровой относятся и к Праге более давних времен: “Те, кто говорил по-немецки, не всегда были немцами. Вне зависимости от национальной принадлежности они ощущали себя детьми общей родины – они все были чехами в смысле Böhmen [49]. Не существовало любви к родному языку, но существовала любовь к родной стране и ее древней истории, занимавшая в душах место дремлющего народного самосознания”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: