Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи

- Название:Австро-Венгрия: судьба империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10485-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи краткое содержание

Первое издание книги вышло в 2010 году под названием “Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи”, и с тех пор она стала настоящей библиографической редкостью.

Никогда прежде столь глубокий анализ исторических процессов не сопровождался таким захватывающим рассказом о буднях и праздниках дунайской монархии, такими яркими портретами династии Габсбургов и их подданных, столь живыми очерками о больших и малых габсбургских городах.

Австро-Венгрия: судьба империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так и получилось, что Париж и Вена, имевшие общий интерес – не допустить чрезмерного усиления Берлина, – по очереди стояли в сторонке, пока гренадеры Бисмарка громили их поодиночке. В 1866 году Наполеон III спокойно взирал на унижение Австрии при Садове. Четыре года спустя Франц Иосиф отплатил ему той же монетой, не откликнувшись на призыв помочь Парижу в войне с пруссаками.

В январе 1871 года в Версале, посреди разгромленной Франции, Вильгельма I провозгласили главой новой Германской империи. В ее состав вошли и бывшие союзники Австрии по злосчастной “семинедельной войне” 1866 года, в том числе Бавария и Саксония. Результаты битвы при Садове оказались тем самым закреплены окончательно. Расстановка сил на европейской политической сцене изменилась, и Вена должна была к этому приспосабливаться.

1870-е годы и стали временем такого приспособления. Осенью 1873 года возник Союз трех императоров, в котором партнерами Франца Иосифа были Вильгельм I и Александр II. Однако оживить призрак Священного союза времен Меттерниха удалось лишь ненадолго: слишком резкие противоречия разделяли участников этого соглашения. Вдобавок новый альянс не являлся союзом в полном смысле слова. Его участники обязались консультироваться друг с другом о внешнеполитических действиях, в 1881 году в документах нашел закрепление принцип взаимного “благожелательного нейтралитета” – но не более. Одновременно каждая из трех империй разрабатывала новые дипломатические комбинации. Россия, по выражению ее тогдашнего главного дипломата Александра Горчакова, “сосредоточилась” и резко активизировала балканскую политику. В 1875 году, когда началось восстание в Боснии и Герцеговине, стало ясно, что дело идет к войне. Затяжной кризис погасить не удалось, и в 1877 году Россия начала боевые действия против Османской империи. Через год русские войска стояли у стен Константинополя.

Русская гегемония на Балканах не входила в планы дунайской монархии и других держав. Бисмарк, поддержанный австро-венгерским министром иностранных дел Дьюлой Андраши и британским премьером Бенджамином Дизраэли, предложил свои услуги в качестве “честного маклера”, и вскоре в Берлине собрался конгресс с участием всех заинтересованных сторон. Австро-Венгрия могла быть довольна его итогами: Россия лишилась значительной части плодов своей победы, а дунайская монархия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину, хотя формально эта провинция осталась под суверенитетом турецкого султана. Граф Андраши праздновал дипломатическую победу, но доверию между Веной и Петербургом она не способствовала.

ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ

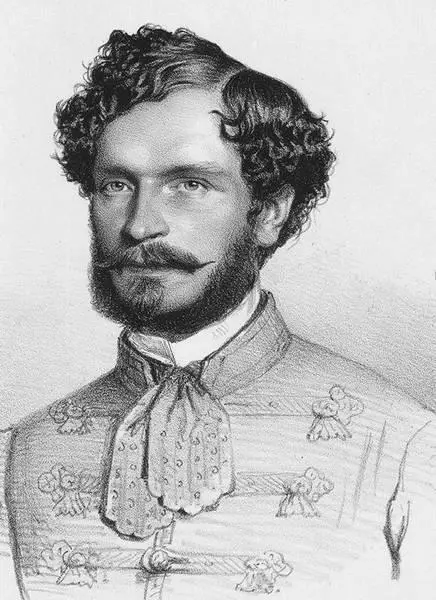

ДЬЮЛА АНДРАШИ,

бунтовщик и министр

“Пламенный граф”, отпрыск знатной венгерской фамилии, Дьюла Андраши де Чиксенткирай э Краснагорка (1823–1890) уже в ранней молодости активно занимался политикой. В то время он был ярым националистом, сотрудником Лайоша Кошута. Участвовал в революционной войне 1848–1849 годов, был адъютантом командующего венгерской армией Артура Гёргеи. Незадолго до капитуляции повстанцев отправился с дипломатической миссией в Константинополь, что, видимо, спасло ему жизнь: вместе с другими видными революционерами Андраши заочно приговорили к смертной казни, которую символически привели в исполнение в 1851 году. Семь лет спустя графу разрешили вернуться на родину; за ним установили полицейский надзор. В середине 1860-х Андраши стал близким соратником Ференца Деака, сумевшего договориться с Габсбургами о преобразовании централизованной империи в дуалистическую монархию. Важным каналом лоббирования венгерских интересов для Андраши стало его знакомство с императрицей Елизаветой. В феврале 1867 года Андраши, недавний государственный преступник, был назначен первым конституционным премьер-министром Венгрии. В 1871 году он занял пост министра иностранных дел Австро-Венгрии. С именем Андраши связано все более глубокое вовлечение дунайской монархии в балканские дела, в частности оккупация Боснии и Герцеговины. Андраши стоял и у истоков заключенного в 1879 году австро-германского союза. Вскоре он подал в отставку, но оставался членом венгерского парламента.

“Огромная империя лежит у наших восточных границ, – писал в 1881 году о России граф Густав Кальноки, новый министр иностранных дел Австро-Венгрии, ранее посол в Петербурге. – Из этого для нас следуют две альтернативы: либо мы будем поддерживать с ней добрые отношения, либо оттесним ее далеко в Азию. Второй вариант неосуществим ни сейчас, ни в обозримом будущем”. Постепенно Австро-Венгрия стала наводить дипломатические мосты через пропасть, образовавшуюся между Веной и Петербургом после Берлинского конгресса. В 1884 году Франц Иосиф, Вильгельм I и Александр III встретились в Скерневице (русская часть Польши); Союз трех императоров был продолжен до 1887 года. Но очень скоро в результате кризиса в Болгарии – тамошний князь Александр Баттенберг перестал устраивать Россию и именно поэтому устраивал Австро-Венгрию – русско-австрийские отношения вновь обострились. Россия пошла на сближение с Францией, что вызвало нервную реакцию Берлина и Вены. Постепенно вырисовывались очертания двух блоков, которым было суждено сойтись в колоссальной схватке в 1914 году.

И Франц Иосиф, и его министры понимали, что при возможном столкновении с Россией у их страны без поддержки могущественного союзника не будет шансов. На роль такого союзника годилась только одна держава: недавний обидчик Габсбургов, бисмарковская Германия. С другой стороны, и Берлин нуждался в поддержке Вены, без которой империя Гогенцоллернов могла бы оказаться блокированной с трех сторон. Прусские дипломаты помнили, как несладко пришлось Фридриху II во времена Семилетней войны, когда против него объединились Австрия, Франция и Россия. 7 октября 1879 года был заключен германо-австрийский наступательный и оборонительный союз. Этот шаг стал, пожалуй, самым важным и в каком-то смысле роковым для дунайской монархии. Он намертво привязал элегантный, но неспешный австро-венгерский экипаж к набиравшему скорость локомотиву германского “второго рейха” [61]. Как отмечает австрийский историк Георг Х. Брандт, “для Франца Иосифа создание этого союза оказалось равносильным решающему укреплению безопасности его империи, которой угрожали бесчисленные беды изнутри и извне. Император настолько сжился с этой мыслью, что до конца долгой жизни Франца Иосифа этот союз оставался точкой отсчета всей его политики”.

В 1882 году к австро-германскому блоку присоединилась Италия. На момент заключения Тройственного союза у Рима вызывала серьезные опасения французская экспансия в Северной Африке, которую молодое Итальянское королевство рассматривало как потенциальную сферу своего влияния. Поэтому союз с Германией и Австро-Венгрией казался итальянским дипломатам привлекательным. С другой стороны, Германия, ставшая движущей силой Тройственного союза, была заинтересована в блокировании своего главного противника, Франции, с юга. “Мы будем довольны, если хотя бы один итальянский капрал с флагом и барабаном встанет у французских границ”, – заявлял Бисмарк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: