Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи

- Название:Австро-Венгрия: судьба империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10485-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи краткое содержание

Первое издание книги вышло в 2010 году под названием “Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи”, и с тех пор она стала настоящей библиографической редкостью.

Никогда прежде столь глубокий анализ исторических процессов не сопровождался таким захватывающим рассказом о буднях и праздниках дунайской монархии, такими яркими портретами династии Габсбургов и их подданных, столь живыми очерками о больших и малых габсбургских городах.

Австро-Венгрия: судьба империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эта политика завела “вторую Речь Посполитую” в тупик. Со стороны радикальной части украинцев стремления к компромиссу с поляками тоже не наблюдалось. Возникшая в 1929 году Организация украинских националистов развернула в Галиции и других регионах Польши кампанию террора. Наиболее громким стало убийство в 1934 году министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Польские власти отвечали репрессиями против украинского населения в целом – достаточно вспомнить печально известные в этих краях “драгонады” [100] 1930 года. Далекими от идеала были в межвоенной Польше и отношения между поляками и другими национальными меньшинствами – немцами, евреями, белорусами.

Помимо внутренних проблем независимой Польше угрожали внешние противники, в первую очередь Германия и Советский Союз. Руководство “второй Речи Посполитой” стремилось поддерживать с сильными соседями корректные отношения, не сближаясь ни с одним из них. Варшава сделала ставку на договоренности с Парижем и Лондоном, однако в решающий момент, когда нацистская Германия в сентябре 1939 года атаковала польское государство, этот союз не принес Польше спасения. После того как восточную границу страны пересекла Красная армия, чтобы взять под контроль территории, отведенные СССР пактом Молотова – Риббентропа (в том числе Восточную Галицию), четвертый раздел Польши стал реальностью. Героизм польских солдат не спас страну, силы оказались слишком неравными. Жертвами нацистских и советских репрессий стали более шести миллионов жителей Польши.

Внутренние проблемы “второй Речи Посполитой” имели кровавое продолжение. В условиях оккупации развернулась междоусобная борьба польских, украинских и белорусских партизанских формирований, группировок пронемецкой, прозападной, просоветской ориентации. Противостояние поляков и украинцев приобрело пугающие масштабы: только на Волыни, по оценкам современных историков, погибло около 50 тысяч поляков. Трагедия Западной Украины, где в годы нацистской оккупации существовало и значительное коллаборационистское движение (в 1-ю украинскую дивизию СС “Галичина”, по состоянию на 1943 год, добровольцами записались около 80 тысяч человек), не закончилась после поражения Гитлера. Партизаны Украинской повстанческой армии развернули борьбу против советской власти. СССР и Польша, границы которой были после войны передвинуты на запад за счет территорий, отобранных у Германии, осуществили “обмен населением”. С уже советской Украины и отчасти из Белоруссии в Польшу депортировали сотни тысяч поляков. В обратном направлении вывезли украинцев. Все это сопровождалось массовыми актами насилия и кровавыми столкновениями. Наиболее известна операция “Висла”, в ходе которой в 1947 году польские войска выселили около двухсот тысяч украинцев, жестко подавив сопротивление повстанческих отрядов.

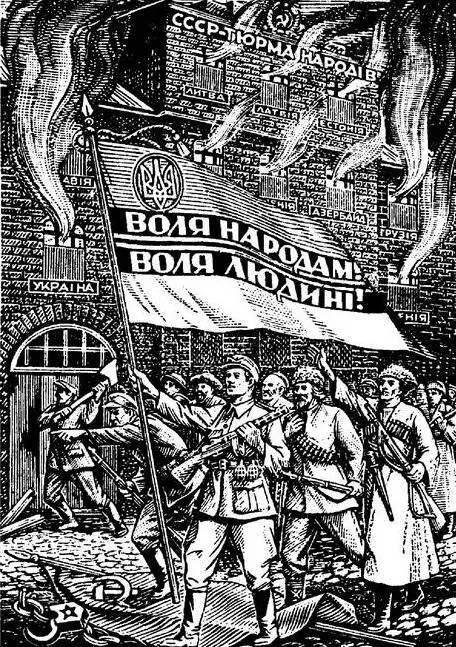

Агитационный плакат Украинской Повстанческой армии. 1945 год.

Такой непомерной ценой достигнута этническая однородность бывших восточных окраин империи Габсбургов. Открыто обсуждать болезненные исторические проблемы двусторонних отношений стали только после падения коммунистических режимов в Польше и на Украине. В 1990 году польский сенат принял резолюцию, выражающую сожаление по поводу операции “Висла”. Позднее с подобными заявлениями выступали президенты Польши. Шаги к примирению делала и украинская сторона. “Третья Речь Посполитая”, как называют сегодняшнюю Польшу, стремится избежать ошибок, допущенных ее предшественницей в отношениях с соседними народами. В заявлениях варшавских политиков тем не менее порой слышны отголоски идей о “Междуморье”: Польша поддерживает тесные отношения со странами Балтии, выступает на стороне прозападных сил на Украине и в Белоруссии. Все это, как и подчас полярно разные оценки болезненных моментов прошлого, приводит к трениям между Польшей и Россией. К сожалению, конфликт на Украине, разгоревшийся в 2014 году, лишь усугубил ситуацию в регионе. К старым рубцам и плохо зажившим историческим ранам стремительно добавляются новые.

Трансильвания – территория, издревле отличавшаяся этнической и конфессиональной пестротой, в ХХ веке избежала геноцида и депортаций в таком масштабе, в каком их пережила Галиция. В Средние века Трансильвания, правящую элиту которой в основном формировала мадьярская знать, опорой хозяйственного развития были поселения немецких колонистов, а большинство крестьянского населения составляли валахи [101], находилась в разных формах вассального подчинения то у Венгерского королевства, то у Османской империи. Под скипетр Габсбургов это княжество попало в 1699году, а в 1711-м окончательно лишилось автономии, превратившись в венгерскую провинцию. Главным условием вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты было присоединение Трансильвании (в румынской историографии это событие обозначено как Великое объединение). Практически одновременно с обретением Трансильвании Румыния взяла под контроль и бывшую австрийскую часть Буковины. Румыны составляли примерно треть населения этой 800-тысячной области; украинцев (русинов) было чуть больше; кроме них в Буковине проживали евреи, немцы, поляки, венгры.

Победители аккуратно и систематически занимались ассимиляцией. В межвоенные годы из Трансильвании бежали десятки тысяч венгров. К 1930 году доля румын в населении области выросла до 58,2 %, в то время как в 1910 году их было менее 54 %; доля венгров сократилась с примерно трети почти на 5 % [102]. Десять лет спустя начался обратный процесс: северные районы Трансильвании, по итогам второго Венского арбитража [103], вернулись в состав Венгрии, политику румынизации вновь сменила мадьяризация. По итогам Второй мировой войны, затяжной румыно-венгерский спор о Трансильвании разрешился в пользу Бухареста, а вот северные районы Буковины, занятые Красной армией в 1940 году, Румыния вынуждена была окончательно передать советской Украине. Трансильванские венгры вновь оказались в положении меньшинства, испытывавшего притеснения со стороны центральных властей, особенно после прихода к власти в 1965 году эксцентричного коммунистического диктатора Николае Чаушеску.

Тем не менее традиции взаимной терпимости и сотрудничества, поддерживавшиеся Габсбургами, не исчезли в Трансильвании и соседнем Банате полностью. Характерно, что толчком к антикоммунистической революции, покончившей в конце 1989 года с режимом Чаушеску (и самой кровавой во всем бывшем социалистическом лагере), послужило дело венгерского протестантского священника и диссидента Ласло Тёкеша из города Тимишоара. Стихийный митинг в защиту отца Ласло перерос в массовые выступления против диктатуры, в которых участвовали представители разных этнических общин. Вскоре революция распространилась на всю страну.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: