Array Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти

- Название:Дети войны. Народная книга памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-088633-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти краткое содержание

Писатель Андрей Кивинов

Дети войны. Народная книга памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весна 1943 года. В наше село возвратился партизан, наш сосед Вася Чижиков, с Большой земли, куда был доставлен самолетом для лечения ранения в плечо.

Поздняя весна 1943 года. Я пробыл в районном центре Дмитриеве несколько дней. К моему удивлению, ко мне очень хорошо относились бывшие знакомые партизаны, близкие боевые товарищи, которые занимали высокие должностные посты. Бывший начальник штаба дмитриевского партизанского отряда Иван Банных работал первым секретарем райкома ВКП(б), а бывший комиссар партизанского отряда Дмитрий Беспарточный – председателем райисполкома. Иван Банных всегда давал мне записку, по которой я получал товар в магазине. В этом я никогда не имел отказа. Беспарточный уговаривал продавца не отказывать мне в выдаче товара, ссылаясь на то, что я был партизаном.

В сентябре 1946 года по призыву правительства я вместе с семьей брата переехал в Калининградскую область. На этом оборвалась связь с моим самым близким боевым другом Иваном Банных.

Дети полка

Дети полка

Еще недавно каждое поколение школьников росло на книге Валентина Катаева «Сын полка». Главный герой повести – Ваня Солнцев – был собирательным образом тех трех с половиной тысяч несовершеннолетних фронтовиков, которые прошли через поля сражений Великой Отечественной. И хотя судьба каждого из «сынов полка» сложилось по-разному, у всех у них было много общего.

Одна из версий появления этого термина утверждает, что выражение «сын полка» пришло в русский язык задолго до Второй мировой войны. В частности, некоторые источники ссылаются на рассказ Редьярда Киплинга «Дочь полка». Однако большинство мнений сводится к тому, что массовое распространение это словосочетание получило с подачи именно Валентина Катаева, написавшего в 1945 году одноименную повесть. Непосредственно же в годы Великой Отечественной нередко использовался термин «воспитанник», а на флоте их именовали «юнгами».

При этом сама традиция, ситуация, когда к армейской части прикреплялись несовершеннолетние, существовала довольно давно. Начиная с 18 века в российских воинских частях были юные барабанщики, а на военных кораблях – гардемарины. В годы Первой мировой войны в некоторых русских частях также были свои воспитанники. Так в фондах Новосибирского областного краеведческого музея хранится фотография 14-летнего «сына полка», кавалера Георгиевского креста, датированная 1915 годом.

Но именно в годы Великой Отечественной это явление приобрело более-менее массовый характер. Фактически, «сыном полка» считался ребенок, которого всем необходимым обспечивала воинская часть. При этом, в одних случаях, детей официально заносили в списочный состав и ставили на довольствие, а в других – напротив – не отражали в учетной документации.

Будущие сыны полка попадали в армию тремя способами. Во-первых, солдаты подбирали детей, которые из-за войны остались без семьи и дома, – в их числе были как сироты, так и просто потерявшиеся. Второй вариант – когда родители занимали командные должности в подразделении и забирали детей с собой, полагая, что так для ребенка будет безопаснее, нежели в тылу. Третий вариант – когда подразделение пополнялось за счет детей, сбежавших из тыла на фронт.

Официальная статистика Центрального архива Министерства обороны России гласит, что в годы войны на фронте сражалось порядка трех с половиной тысяч юных солдат в возрасте до шестнадцати лет. При этом данная цифра не включает тех, кто в несовершеннолетнем возрасте помогал подпольщикам и партизанам. Тем не менее есть основания предполагать, что эта цифра является заниженной, поскольку многие командиры не стремились афишировать тот факт, что в их подразделении находится ребенок. Нередко вышестоящее командование попросту не знало о том, что в составе подразделения есть сын полка. Если же оно ставилось в известность и к тому же не требовало отослать воспитанника в тыл, то юному бойцу выдавалось обмундирование, а нередко – и личное оружие. Имели место случаи, когда в советских частях «сыновьями» становились польские, словацкие и даже немецкие дети.

Чаще всего сыны полка выполняли хозяйственные функции, помогая тыловым подразделениям. Вместе с тем были среди них и те, кто участвовал непосредственно в боевых действиях: известны примеры юных разведчиков, пехотинцев, танкистов, юнг и даже один летчик – 14-летний Аркадий Каманин по прозвищу «Летунок». Кроме того, были примеры «дочерей полка», как, например, десятилетняя санитарка Вера Белякова, служившая в частях 3-го Украинского фронта, 14-летняя пулеметчица Маша Щербак, 13-летняя санитарка Валя Таран, спасшая от взрыва госпиталь в Бернау.

Нередко юных бойцов награждали орденами и медалями. Так, самым молодым обладателем боевой награды считается шестилетний Сергей Алешкин – воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев под Сталинградом он спас командира, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа, в котором находилось несколько офицеров. Именно за это 26 апреля 1943 года Сергей был награжден медалью «За боевые заслуги».

Впрочем, именно начиная с осени 1943 года несовершеннолетних бойцов стали отзывать с передовой – нередко их отправляли учиться в Суворовские и Нахимовские училища. Между тем многие сыны полка сумели продолжить службу и закончили воевать лишь в мае 1945-го. Уже после войны была подписана Женевская конвенция, положения которой запрещают участие в вооруженных конфликтах детей в возрасте до пятнадцати лет.

У меня было оружие – сабля и дамский пистолетик

Помогаев Леонид Михайлович, 1933 г. р

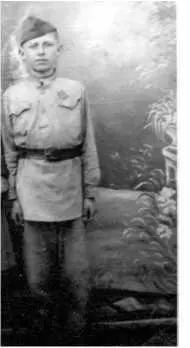

В сорок втором, когда я увидел своими глазами, что такое война, мне шёл девятый год. Волею судьбы я стал воспитанником 112-й отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Леонид Помогаев

Не одно десятилетие храню пожелтевшую от времени фотографию. Вскоре после войны групповой снимок прислала Анна Степановна, тётя Аня – фронтовой фельдшер. На оборотной стороне: «Вспоминай, Лёнчик, с кем ты был в армии и кто любил тебя». А вот и сама «тётя Аня» – молодая красивая девушка в центре фотографии, в тяжёлые военные годы ставшая для меня второй матерью.

Узловая станция Мармыжи, близ которой жила наша семья, дважды переходила из рук в руки. Здесь стояли три наши бронепоезда. Били зенитки, пулемёты…

Отступая, немцы оставляли за собой дорогу из всепожирающего огня.

Отца забрали на фронт. Помню, как мы прятались в каком-то погребке. Мать вернулась за узелочком с документами, который забыла дома на окне, сказала:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: