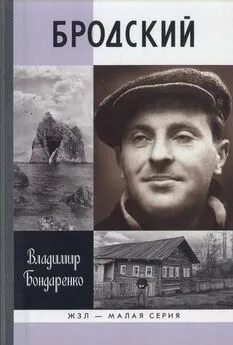

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи

- Название:Последние поэты империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание

Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии

на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною

чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более

немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?

ибо время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

(«Дорогая, я вышел сегодня из дому...», 1989)

Может быть, двадцать семь или более лет почти трагической любви Иосифа Бродского и испортили его характер, его судьбу больше, чем все судебные и ссыльные перипетии, может быть, они и создали впечатление затянувшейся жизни больше, чем все инфаркты и операции на сердце, но этот затянувшийся любовный роман явно способствовал созданию целого ряда поэтических шедевров. А начиналось все когда-то в веселые молодые годы, когда поэт был уверен и в себе, и в своих чувствах, и в будущем счастье, и в праве на пророчества:

Да, сердце рвется все сильней к тебе,

и оттого оно — все дальше.

И в голосе моем все больше фальши.

Но ты ее сочти за долг судьбе,

за долг судьбе, не требующей крови

и ранящей иглой тупой.

А если ты улыбку ждешь — постой!

Я улыбнусь. Улыбка над собой

могильной долговечней кровли

и легче дыма над печной трубой.

(«Новые стансы к Августе», 1964)

Иосиф Бродский не был большим любителем составлять свои поэтические сборники. Максимум — это было редактирование и изымание из присланной от издателя его рукописи тех стихов, что ему казались слабыми и ненужными. «Книжку куда интереснее читать, чем составлять, — считал поэт. — Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки... Просто не доживу. Поскольку чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил... Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам...»

Вот и читайте, истинные любители русской поэзии, этот сборник «Новые стансы к Августе», к которому нет претензий ни у Александра Солженицына, ни у Наума Коржавина — двух самых яростных и доказательных ниспровергателей обширного творчества Иосифа Бродского.

В заметках о Бродском из «Литературной коллекции» Солженицын пишет: «Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвященных М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле... проявляется несомненная устойчивая привязанность... Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчетливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи...» И далее: «Однако во всех возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращенных к М. Б...»

Так ведь поэт сам признается, что «это главное дело моей жизни». Вот и судите его за главное дело. Дай Бог любому поэту хоть строкой войти в мировую поэзию, а здесь — целый двадцатилетний поэтический цикл...

Впрочем, и у раздраженного и требовательного Наума Коржавина, не принимающего у Бродского «стиль опережающей гениальности», к любовному циклу стихов, посвященных Марине Басмановой, никаких претензий, скорее, наоборот: «Стихотворение это было "Ты забыла деревню, затерянную в болотах..." — к моему удивлению, оказалось очень хорошим... Я впервые осознал, что он не только не бездарен, но очень талантлив... Стихотворение обладало всеми особенностями Бродского, с той лишь разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, "зверские", — все было задано импульсом, то есть замыслом...

...А зимой там колют дрова и сидят на репе,

и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли

да пустое место, где мы любили.

(«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», 1978)

Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к "гражданской лирике" — это просто лирика, притом любовная... Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь мир вместе с этой деревней... "Пустое место, где мы любили" — полость, которая щемит, напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует...»

В момент обострения любви, в момент накала чувств поэту все становится родным и близким, понятным и дорогим: даже деревня, затерянная в болотах, «...где чучел на огородах / отродясь не держат — не те там злаки...». Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить.

- * -

3. Наросты лишнего

Иосиф Бродский на самом деле написал много лишнего, работал скорее не по-пастернаковски — лишь тогда, «когда строку диктует чувство...», а по принципу старой латинской поговорки, использованной Юрием Олешой для названия собственной книги, — «Ни дня без строчки». Отсюда рождались холодные, затянувшиеся, трудно читаемые, уходящие в пустоту многозначительности, никак не прерывающиеся строчки. Что это для него было — гимнастика ума? Иногда, думаю, одурев от собственной скуки нанизываемых строк, он кидался в такое же расчетливое, продуманное ерничество, пустое гаерство, рождающее порой немыслимую для поэта такого ранга и такого дарования пошлость. Те же «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» для меня законченный пример подобного занижения самого себя и своего замысла. И пусть литературоведы именуют это «скептическим классицизмом», пусть трактуют ученые мужи о бахтинском карнавальном низе, но ей-богу, всему есть свое место. И похабные русские частушки народ не распевал в храме или у могилы родителей. Должны же быть святыни у любого народа, у любого поэта, свои сакральные ценности или хотя бы уважение к ценностям других людей. Само обращение на «ты» к королеве уже отдает пошлостью, но далее: «В своем столетьи белая ворона, / для современников была ты блядь», или же такое ерничание над трагедией:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: