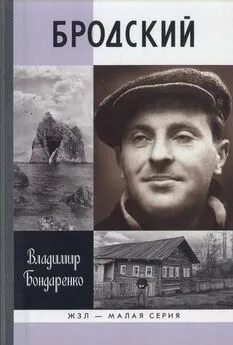

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи

- Название:Последние поэты империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание

Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Плюнул. Выстоял. Дух закалил.

Затоптал адский пламень ногами.

Ну, маленько лицо опалил.

Словом, вышло добро с кулаками.

Я иду — победитель огня,

предвкушаю — дружина моя

от восторга и радости ахнет!

Но шарахнулись вдруг от меня:

— Адским пламенем, — шепчутся, — пахнет!..

(«Вызываю огонь на себя...», 1986)

2002

* * *

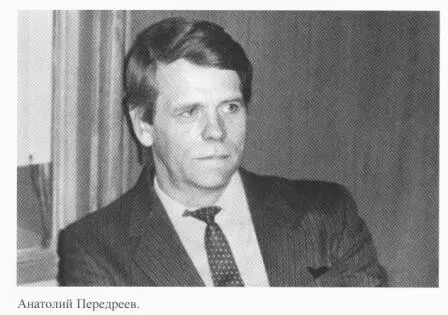

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

В этом доме думают, гадают

Обо мне мои отец и мать,

В этом доме ждет меня годами

Прибранная, чистая кровать.

В черных рамках — братьев старших лица

На белёных глиняных стенах...

Не скрипят, не гнутся половицы,

Навсегда забыв об их шагах.

Стар отец и мать совсем седая...

Глохнут дни под низким потолком...

Год за годом тихо оседает

Под дождями мой саманный дом.

Под весенним — проливным и частым,

Под осенним — медленным дождем...

Почему же все-таки я счастлив

Всякий раз, как думаю о нем?!

Что еще не все иссякли силы,

Не погасли два его окна,

И встает дымок над крышей синий,

И живет над крышею луна.

1960

Русская душа, зацепившаяся за корягу

Анатолий Константинович Передреев родился 18 декабря 1932 года в селе Новый Сокур Саратовской области, скончался 19 ноября 1987 года в Москве.

Родился в крестьянской семье, младший сын Передреевых — трое старших погибли на фронтах Отечественной войны. Вскоре после его рождения семья вынуждена была переехать на Кавказ, в город Грозный. Там окончил школу, учился в педагогическом институте, после чего настала поэтическая пора странствий. Был рабочим химического завода в Саратове, бетонщиком на Братской ГЭС.

В 1959 году стихи Передреева впервые появились в «Литературной газете». В 1960-м поступил в Литературный институт имени А. М. Горького. В 1964 году вышла первая книга «Судьба», получившая широкое признание.

Как поэта его приветил Борис Слуцкий, помогал печататься. Позже он сблизился с поэтами С. Куняевым, В. Соколовым, Н. Рубцовым – поэтами русской поэтической традиции, названными «тихими лириками», в противовес «эстрадной поэзии», и с критиком В. Кожиновым.

После переезда из Грозного жил в Москве. Его главные поэтические книги: «Равнина» (1971), «Возвращение» (1972), «Дорога в Шемаху» (1981), «Стихотворения» (1986), «Любовь на окраине» (1988), «Лебедь у дороги» (с предисловием Василия Белова, 1990).

· * * *

Познакомился я с Анатолием Передреевым уже в позднюю его пору, когда в застолье с ним находиться было небезопасно. Но я был молодой и наглый критик, к тому же поэзию Передреева по-настоящему ценил. Потому, заметив меня издали и пригласив к своему столику в буфете Центрального Дома литераторов, он предпочитал говорить о поэзии и поэтах, откладывая собутыльничество на потом. Мне, молодому, было даже неловко, когда он посылал в буфет за рюмками кого-то из заматерелых своих сотоварищей, резко останавливая мои попытки встать с места: «Сиди, есть кому сходить...» Такая категоричность носила по-своему приказной характер, но я был интересен ему не сам по себе, а, очевидно, как некий передатчик в будущее. Его стихи, проникновенные и совершенные в своей простоте, не были на слуху, пожалуй, за исключением «Окраины». О нем писать критики не любили. В конце концов, и Вадим Кожинов скорее отписался о нем как о неотъемлемой части своей поэтической плеяды. Думаю, именно эту кожиновскую натужность заметил едкий либерал Владимир Новиков, между делом «потоптавшись» на Передрееве как на кожиновской выдумке.

Парадокс в том, что Вадим Валерьянович Кожинов в самом деле часто выдумывал образы своих поэтических героев, укладывая их в свое жесткое прокрустово ложе. Он создавал им славу, он воспевал их и щедро одаривал своим вниманием, но в рамках своего, кожиновского, поэтического мифа. Миф об Анатолии Передрееве был крайне прост: «Итак, стихи об окраине: "...Окраина, куда нас занесло? / И города из нас не получилось, / И навсегда утрачено село". Это стихи и о самом поэте, о его судьбе, очутившейся на грани, на пороге, который невозможно не переступать и невозможно переступить... Стихи подлинны потому, что в них вошло, перелилось, обрело свое стихотворное бытие жизненное поведение поэта, его судьба, он сам, размышляющий на этой грани между городом и селом... Окраина в них действительно "ушла в себя и думает сама". Просто для того, чтобы ее бытие стало стихотворением, оно должно было сначала войти в самого поэта, в его жизненное и творческое поведение...»

И вот уже критиком как бы блестяще определено жизненное и творческое поведение поэта — бытие окраины. Это порог, который «невозможно переступить». На всю будущую жизнь поэта определена его судьба, как «очутившаяся на грани, на пороге, который невозможно не переступать и невозможно переступить...». Можно сказать, что критик напророчил и будущую поэтическую немоту и трагическую судьбу поэта. Все время писать об исчезающей окраине невозможно, надо переступать, а переступить некуда... Критик как бы дал ему право «выжить, выжить...». И не заметил права на поэтическую жизнь. Он обозначил поэтическую судьбу Анатолия Передреева красными флажками. И вся последующая жизнь поэта была попыткой прыгнуть за эти флажки.

Думаю, даже частые приглашения меня, малознакомого критика, за свой столик в ЦДЛ по сути были попыткой прыгнуть за флажки. Мне тогда было лестно: известный поэт выделяет из пестрой литературной братии. Я не понимал его желания иметь право на иную поэтическую жизнь, его желания выбраться из очерченного Кожиновым круга.

Какой он, к черту, поэт околицы?! Статный, гордый, влюбленный в мировую поэзию и мировую культуру, знающий Кавказ гораздо лучше, чем родные саратовские места. И по характеру, по менталитету своему — более кавказец, чем русский, деревню же русскую не знающий вовсе. Мифы, мифы, мифы... Что было на самом деле, можно ныне узнать из статьи Александры Баженовой «Еще не все потеряно, мой друг» («Наш современник», 2002, № 12), тоже не подпавшей под влияние былых мифов.

Родился Анатолий Константинович Передреев 18 декабря 1932 года в селе Новый Сокур, ныне исчезнувшем, как и дом, где жили родители. В 1933 году и от голода, и от раскулачивания отец и мать со всеми шестью детьми (Анатолий был тогда последним, и было ему меньше года) сбежали с Поволжья в город Грозный. Там еще нарожались братья и сестра. В итоге Передреевых было до войны семеро братьев и сестра. Трое старших погибли на фронте. Это мы знаем уже из стихов: «Три старших брата было у меня... / От них остались только имена. / Остались три портрета на стене, / Убиты братья на большой войне».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: