Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье

- Название:Детство 45-53: а завтра будет счастье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079644-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье краткое содержание

«…Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители…

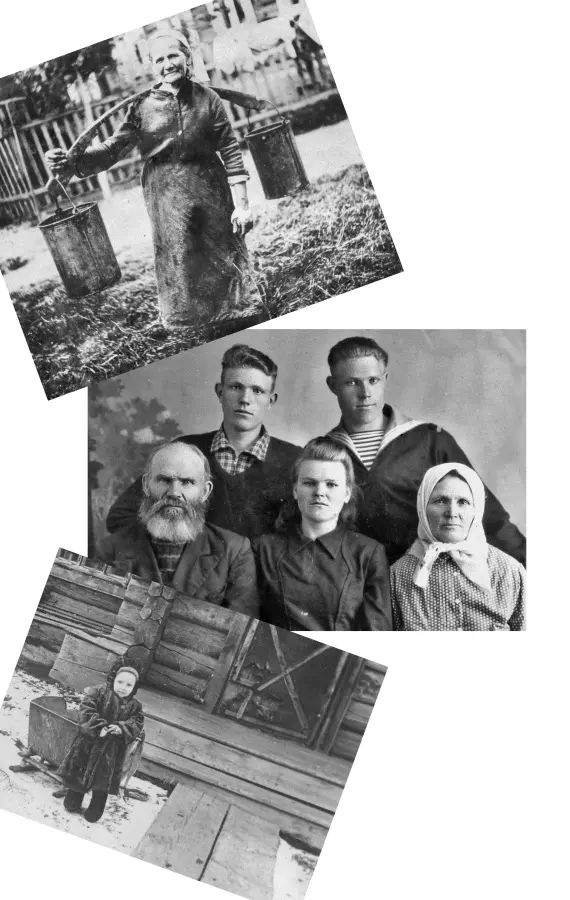

С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и «малая» история каждой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание… Не поймут, что значит «довесок» (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца… То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей… Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания». ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.

Детство 45-53: а завтра будет счастье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очень красочно, с большим воодушевлением он сам рассказывал о том, что у него было ровно сто уток и как они одна за одной цепочкой спускались к реке.

В этом же доме жили дочь Петра Романовича и его зять, Мария и Григорий Сафоновы, и их дети Нина и Шура (сын). Дом считался самым лучшим в деревне, хотя состоял всего из двух помещений. Первое называлось «изба», второе – «горница». Чтобы попасть в избу, надо было взойти на крыльцо, пройти через сени (довольно большие), а уже из избы попадаешь в горницу. Мы с мамой спали в горнице (там же, где хозяйка) на односпальной кровати. Нина на печке в избе. Дед на кровати в той же избе. Шура – на полатях. Шура был старше Нины года на три, Нина – старше меня на два года.

В чем же заключалась необычность дома? Считалось, по советским законам, что каждая семья имеет право держать определенное количество скотины, птицы и разных домашних животных. И Петр Романович решил с дочерью разъединиться. Он не вступил в колхоз, остался единоличником. Сафоновы же оставались колхозниками. Таким образом, скотины и другой домашней живности они имели вдвое больше, так как фактически жили одной семьей. Хочется сказать, что старик был не только умным и практичным хозяином. В немалом своем возрасте он был необыкновенно сильным и работящим. Вставал в пять часов утра, выпивал два стакана парного молока и шел работать во двор. Какие огромные копны сена он поднимал вилами – надо было видеть! Кстати сказать, за то время, что мы жили, дед ухитрился еще и жениться. Привез из соседней деревни «старушку» лет так немного за шестьдесят. (Теперь, с высоты моего возраста, смешно ее так называть.) Звали ее Васильевна. Что забавно – ее покойный муж, точнее убитый, был в прошлом красным партизаном. И вот ирония судьбы: она оказывается женой бывшего кулака. Я как раз возвращалась из школы и увидела эту картину: конь везет в телеге молодую жену с корзинками и мешками, дед ведет коня под уздцы, а сзади к телеге привязана корова. Ее-то участь была вскоре решена: еще одна корова в одном дворе считалась для советской власти излишком.

Интересно отметить, что старик внимательно следил за сводками Информбюро о фронтовых делах и его очень волновал вопрос, дойдет Гитлер до Урала или нет. (Это по маминым предположениям и уже значительно позже, когда можно было об этом говорить.)

Один эпизод из жизни этой семьи очень хочется описать. Вскоре после нашего поселения в их доме Сафоновы получили так называемую «похоронку»: «…Вaш муж Григорий Сафонов пал смертью храбрых…» и т. д. Понятное всем горе оплакивала семья, родня и соседи. В доме провели молебен. Помню, все молились сначала стоя, потом упали на колени и молились, кланялись в пол…

Но вот прошла зима. Наступила весна. И однажды в один из ярких весенних дней я почему-то не пошла в школу. В доме оставались, кроме меня, Васильевна и Петр Романович. Старик работал где-то во дворе за баней. Васильевна занималась готовкой. Я сидела на лавке у окна, за которым – шлеп, шлеп, шлеп – звонко падали капли с сосулек. Вдруг смотрю, калитку у ворот открывает какой-то военный. Одна рука на перевязи. Я кричу: бабушка, к нам кто-то идет. А он уже заходит в избу, снимает пилотку, вежливо здоровается и спрашивает: «А где хозяева?» Васильевна бегом за дедом. Он вошел и… возгласы радости, объятия… и все такое… Надо сказать, что весной все колхозники работают на полевом стане, то есть они находятся далеко от дома, там и живут. Поэтому дед торопливо оседлал своего Бурку и поехал за дочерью. Как он потом рассказывал, Мария всю дорогу плакала и приговаривала: «Тятя, зачем ты меня обманываешь?!»

Такие события, когда пропавших без вести случайно записывали в убитые, бывали. Григорий лишился трех пальцев на правой руке, то есть не мог владеть оружием. Его отпустили домой. Считай, повезло.

А вот еще интересный момент из той далекой жизни, связанный с той самой лошадкой Буркой, которая везла счастливую Марию домой. Этот конь был когда-то лучший из всего табуна, и был он у деда, что называется, «выездной», то есть он не работал в поле, a хозяин выезжал на нем по своим делам. И этого коня забрал себе председатель сельсовета. И так как лошадь не своя, а колхозная, то обращались с ней самым бесчеловечным образом. Конь устал, а его продолжали гнать кнутом. И загнали. Конь умирал. Петр Романович пришел в сельсовет и упал в ноги председателю.

– Отдайте мне, все равно помрет. Может, я его вы́хожу. Вы́хожу – оставьте мне.

Сжалились – отдали. Дед подвел под брюхо коня широкие холстины (тот уже не мог даже стоять). Таким способом как бы подвесил его и кормил и поил из рук. Вы́ходил. И вот уже при нас я видела, как обращался Петр Романович с Буркой. Никогда не гнал, если тот шел медленно, никогда не поднимал руку с хлыстом.

Что еще памятно из тех дней, так это сельская жизнь, дотоле неизвестная мне. Я научилась носить воду на коромысле, помогала пасти корову, запрягать лошадь, даже управлять. Научилась плавать. Переплывала быстрый узкий в том месте Урал, посещая попеременно то Азию, то Европу. Еще хорошо помнится: всё время хотелось есть. Мы с мамой получали продукты по карточкам. Иногда добрая бабушка Васильевна тайком от хозяев наливала мне кружечку молока.

Светлана Крапивина

Сытая деревня

В 1952 году я впервые оказалась в деревне Новгородской области, откуда был родом давно ушедший из жизни мой дед и где до сих пор жили его сестры и братья.

В деревне для нас все вокруг казалось чрезвычайно интересным и необычным. Нам очень понравились деревенские избы, где внутренние стены из бревен без всякой обшивки выглядели естественными и красивыми. Поражали двери, ведущие в избу и закрытые на щеколду, которую легко можно было открыть снаружи, потянув за кожаный ремешок. Замков на дверях не было… Мы впервые оказались в настоящей деревне, а потому с любопытством наблюдали за жизнью коров, свиней, овец и кур. Радостно встречали корову Пташку, когда стадо возвращалось домой, вооружались ветками с листьями и обмахивали ее, отгоняя оводов, пока бабушка Наташа ее доила. Помогали рубить зеленые «дудки» в деревянном корыте для поросенка, да и сами с удовольствием поедали эти сочные и вкусные растения. С интересом кормили кур и удивлялись, что они почему-то стараются откладывать яйца в каких-нибудь потаенных местах.

Жизнь в деревне нам казалась тогда весьма интересной, благополучной и, главное, очень сытой. Наше отношение к колхозам и сельской жизни формировалось под влиянием кинокомедии «Кубанские казаки», которая вышла на экраны в 1949 году. Сталину приписывают фразу, сказанную им после первого просмотра этого фильма: «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Впервые побывав в деревне, я еще не задумывалась над тем, что наши родственники-колхозники не имели паспортов, а потому не могли без особого разрешения навсегда покинуть родную деревню. Не понимала, почему, много и тяжело работая в колхозе, деревенские жители дополнительно копаются в земле и на своем приусадебном участке: разве они не зарабатывают трудодни? Того, что за годовые трудодни колхозники в итоге получали такое количество продуктов, которое мог спокойно унести один человек, я даже представить себе не могла. Почему-то не придавала особого значения тому, что каждое утро в телеге с большой бочкой из деревни в районный центр выезжает старик-молоковоз, который везет молоко, собранное после утренней дойки во всех домах колхозников, где есть коровы. Не понимала, почему из деревни, казавшейся мне земным благодатным раем, люди стремятся любой ценой вырваться в город или хотя бы на какую-то другую, пусть и тяжелую, работу, которая обеспечивается зарплатой. В ранней юности не задумывалась, а зарубки в душе остались на всю жизнь…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: