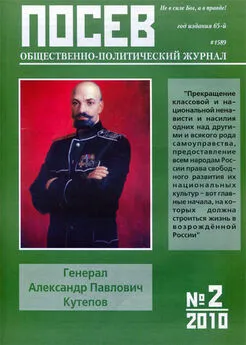

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Международное сотрудничество является обязательной частью научной работы. Оно особенно важно для России, поскольку оснащение наших лабораторий устарело, изношено и на его обновление понадобятся долгие годы и огромные деньги. После крушения «железного занавеса» в стране появилась генерация ученых, способных самостоятельно выходить с предложениями на международный рынок. Многие из них почти постоянно работают за границей, другие большую часть времени проводят в России, а третьи переезжают из страны в страну в зависимости от условий очередного контракта. Именно такие люди во всем мире определяют лицо нашей науки.

В сентябре 2009 года более ста российских ученых, постоянно работающих за рубежом, обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и членам совета по науке, технологиям и образованию при президенте РФ. Обращение озаглавлено: «Фундаментальная наука и будущее России». Нынешнее состояние российской науки охарактеризовано в нем как катастрофическое: «Среди наиболее острых проблем фундаментальной науки и образования выделим следующие:

– существенное отставание российской науки от науки мирового уровня.

– отсутствие стратегического планирования с постановкой ясных целей.

– неадекватность финансирования активно работающих ученых, резкое падение престижа научных профессий, связанная с этим проблема кадров – серьезное снижение стандартов в преподавании естественнонаучных дисциплин, ухудшение качества подготовки студентов и аспирантов»

Судя по занимаемым должностям, письмо подписали не «свадебные генералы» и не вчерашние аспиранты, а ученые, находящиеся в расцвете профессиональной карьеры и работающие в крупнейших научных центрах Европы и Северной Америки. Случайно или нет, но документ появился именно тогда, когда с нашей научной диаспорой на Западе, особенно в США, стали активно работать профессионалы, привлеченные российскими властями для «исправления» экспортного образа Кремля. Как бы то ни было, письмо и содержащиеся в нем предложения вызвали заинтересованную реакцию не только у научной общественности, но и у руководства страны. Неудовольствие выразили только некоторые функционеры Российской Академии Наук.

Попытки создания системы целевого финансирования исследований, предпринятые при участии фондов Дж. Сороса, Всемирного банка, влиятельной международной организации INTAS и других институтов, встретили непонимание со стороны российского бизнеса и открытый саботаж со стороны руководства научных учреждений. Слишком влиятельные и корпоративно сплоченные силы оказались заинтересованы в сохранении советского «сметного» бюджетного финансирования, бесконтрольной коммерческой эксплуатации объектов недвижимости и другого имущества. Разновидностью такого имущества администраторы, по-видимому, считали и собственных сотрудников, целенаправленно препятствуя совмещению ими исследовательской работы с бизнесом, политикой или работой в сфере платных образовательных услуг.

Как только к середине 2000-х годов бюджетное финансирование, благодаря временному улучшению экономической обстановки, стало медленно расти, руководство вузов, НИИ и Академии Наук предприняло солидарные усилия по сокращению внебюджетного сектора. Были вытеснены из страны международные и свернуты отечественные научные фонды. Вузы, внедрившие гибкую и экономически целесообразную двухступенчатую систему подготовки по схеме «бакалавр-магистр», встретили обструкцию при трудоустройстве выпускников, решивших закончить обучение с дипломом бакалавра. Административными решениями руководства вузов почти прекратился коммерческий набор иностранных студентов помимо межправительственных соглашений. Обросла новыми бюрократическими формальностями и без того малоэффективная система обучения в аспирантуре (автор этих строк, оформляя недавно научное руководство работой заочного аспиранта, вынужден был около 30 раз поставить свою подпись под различными документами). Целенаправленно разрушен чуть ли не единственный эффективный механизм социальной защиты ученых – выборное замещение должностей.

В то же время, несмотря на «нефтяной бум», существенного увеличения капиталовложений в основные фонды и техническое переоснащение научных учреждений не произошло, если не считать эпизодических закупок современной аппаратуры под конкретные исследовательские программы и косметический ремонт зданий некоторых вузов. Российские НИИ по-прежнему представляют собой учреждения, где пожилые исследователи, в условиях профессиональной вредности пытаются работать на изношенной и безнадежно устаревшей аппаратуре. До сих пор не отрегулированы вопросы, связанные с сохранением государственной и коммерческой тайны. Результатом стала серия «шпионских» судебных дел против ученых, работавших по международным грантам. Это способствовало свертыванию международных контактов, в первую очередь, с бывшими сослуживцами, работающими за рубежом.

Громоздкая и малоэффективная система, которой страна во многом обязана своей научно-технической отсталостью, оказалась весьма дееспособной во всем, что касается ее самосохранения. Именно руководство РАН, и «отраслевых» академий (медицинских, сельскохозяйственных наук и образования) вместе с ректорским корпусом высшей школы несет главную ответственность за многолетний системный кризис отечественной науки. Поэтому, как и предсказывали многие специалисты, значительное увеличение финансирования в последние годы, включая рост оплаты труда, не остановило ни деградацию технической базы, ни старение научных кадров, ни «утечку мозгов».

«Полное принесение в жертву интересов научного работника в угоду удобства институтской или университетской бюрократии – явление в развитых странах крайне редкое – продолжает профессор Амусья – Кардинально иначе обстоит дело в России. А потому нечего удивляться обилию российских фамилий с нероссийским местом работы. И это не проявление транснационального характера науки. Это строго направленный процесс усиления наук тех стран, где работать удобно и приятно за счёт того места, где наука в иерархии оказалась ниже её обслуги».

А тем временем руководство страны широко рекламировало целый ряд «наукоемких» государственных программ и национальных проектов. Насколько велика эффективность вложенных таким образом астрономических капиталов? Результаты выстраиваются в малоутешительный ряд: ракеты «Булава» и «Ангара» так и не летают, навигационная система ГЛОНАСС хронически «глючит», а автомобили ВАЗ нового поколения не навязать потребителю никаким протекционизмом. Выжившие со времен СССР ориентированные на ВПК, громоздкие отраслевые научно-производственные комплексы в большинстве оказались не подлежащими конверсии из-за различий в эксплуатационных требованиях к военной и гражданской продукции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: