Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Название:Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс, ABCdesign

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4330-0145-9, 978-5-91103-511-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] краткое содержание

Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То, что герой напечатан или нарисован, никак не преуменьшает важность встречи, не мешает нам вступать с изображенным в подсознательный диалог, подражать ему, готовиться к агрессии или флирту. Рукотворность лица – всего лишь еще один факт, который мы узнаем наряду с остальными. Однако то, что герой статичен и (чаще всего) в фокусе, позволяет нам экономить силы: любое изображение выигрывает у реальности в ясности, а значит, приятно глазу.

Бесконечное многообразие нюансов человеческого характера, помноженное на бесконечные возможности графики, создает невообразимое богатство возможностей портрета. Манипуляции с цветом, контуром, тоном, формой заостряют восприятие, усиливая разрыв между тем, что мы видим, и тем, что привыкли видеть. Инструментарий художника может сделать портрет совершенно особым опытом, заставить нас сомневаться во всем, что мы знаем о людях, пережить сильнейшие эмоции. Однако первое впечатление от встречи с героем останется встроенным в общее впечатление от портрета.

:)

Восклицательный и вопросительный знаки некогда произошли от латинских слов loо («ура!», «ба!») и quo («что»), написанных в столбик. Форма этих знаков оказалась замечательно выразительной. Нам понятна их семантика, но вдобавок мы видим их как фигурки, соответственно бодро вытянувшуюся, даже подпрыгнувшую, и задумчиво согбенную. Это позволяет добавить к интонации предложения микроскопическую дозу эмпатии – как перца, много ее и не требуется.

Такой же механизм есть и у букв. Их эмоциональное звучание сильно меняется в зависимости от рисунка шрифта, который обладает собственной интонацией. Но типографским инструментам интонирования текста нужна максимальная и независимая от шрифта выразительность. Думаю, знак интерробанг (?) не прижился в письменном языке как раз потому, что лишен ее, в отличие от смайла. Как бы смайл ни раздражал пуристов, о необходимости введения такого знака говорил еще в 1969-м в интервью для The New York Times Владимир Набоков (а он-то знал толк в пунктуации): «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку». Смайл, это графическое простейшее, протоэмотикон, уже обладает силой внушения, напрямую транслирует эмоцию. Если прибавить к нему еще и двоеточие, эта сила возрастает стократно.

Если сравнить два смайла —:) и:-) – мы найдем, что первый нам нравится больше (по крайней мере, с этим согласно большинство посетителей моих лекций). У второго смайла пропорции взрослого человека с тяжелым надгубьем и близко посаженными глазами. Он по-своему забавен, но первый смайл объективно веселее – рот до ушей! – и вдобавок, судя по очень маленькому расстоянию между глазами и ртом, это ребенок. А ребенку трудно отказать во встречной улыбке. Наше настроение микроскопически улучшается, и мы дружелюбнее относимся к автору украшенного смайлом текста – ведь это он нам улыбнулся.

То, что улыбка повернута на 90 градусов, не мешает нам считывать лицо, даже если мы столкнулись с ним впервые – наоборот, мы видим лицо в движении. «Вертикальная» улыбка – не просто артефакт происхождения смайла из скобки, она добавляет ему обаяния. Он по-птичьи, дурашливо повернул голову набок, как бы весело изучая нас. Поскольку ребенок нам заведомо симпатичен, мы подыгрываем ему активнее, пусть от него осталась одна улыбка, как от Чеширского кота. Если на несколько секунд оставить смайл на экране перед аудиторией, хорошо видно, как люди начинают клонить голову набок и постепенно расплываются в улыбке, а если выдержать паузу, еще и хихикать. Попробуйте сами! Добиться от зрителя эмоциональной реакции несложно, но если у вас получится еще и заставить его шевелиться, реакция многократно усилится. На это способно даже самое простое изображение.

Попробуйте, пользуясь только клавиатурой, сделать смайл-автопортрет, портрет десятка ваших знакомых и кумиров. Исчерпав возможности простых знаков в одной строке, попробуйте выбирать шрифты, менять размер отдельных букв, выходить на вторую строку и т. д. Вот мой автопортрет:

C84#

Поиск сходства героя с буквой или несколькими буквами – интересное упражнение, важно только не путать его с популярным в дизайнерских колледжах рисованием портрета из типографских значков. Если допускается использование знака под любым углом и некратное изменение размера, знак теряет смысл как ритмическая единица и превращается в штрих. Игра в смайлы интереснее, так как в ней больше драгоценного сопротивления материала.

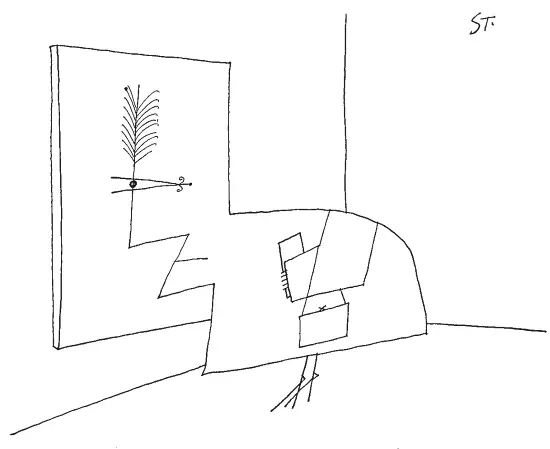

Рисунок Сола Стейнберга

Если представить ось, на одном конце которой смайл, а на другом – реалистичный портрет, то, чем ближе мы к полюсу реалистичного портрета, тем важнее убедительность светотени, анатомии, пространства, тем выше цена ошибки и склонность зрителя судить работу по уровню технических навыков. Двигаясь в обратную сторону, мы получаем больше свободы, больше возможностей для вовлечения в портрет посторонних форм и знаков, для метаморфоз, метафор и подмен, для жонглирования формой и контрформой. Здесь размыта граница между графикой и письменным языком. Это огромное поле для игры, территория, некогда открытая Пикассо, завоеванная Солом Стейнбергом (Saul Steinberg) и с тех пор пустынная. Уже по одной этой причине она невероятно интересна. Простота не освобождает от ответственности за убедительность портрета, но создает другие категории ответственности, другие сценарии взаимодействия со зрителем, другие правила игры.

Парейдолия

Способность распознавать лица – настолько мощная вещь, что часто мы приписываем ее сверхъестественным силам. Иногда нам кажется, что мы чувствуем взгляд в спину, но это просто мозг (не сознание) зафиксировал на краю поля зрения направленное на нас лицо. Пока мы не обернемся и не поймем, кто и зачем на нас глядит, мозг будет слать нам сигналы тревоги; обернувшись, мы испытаем огромное облегчение.

Часто мы обманываем себя и находим лица там, где их нет. Это называется парейдолической иллюзией. Парейдолия – частный случай апофении, способности видеть закономерности, например, в белом шуме. Апофения всегда сопровождается эмоциональным подъемом – это вознаграждение за найденное решение задачи, которую мозг поставил себе самовольно. Каждый помнит эйфорию от найденного в полусне потрясающе ясного ответа на все вопросы.

Дженни ван Соммерс

Кадр из «Jelly film»

В фильме «Jelly film» фотограф Дженни ван Соммерс (Jenny van Sommers) заставляет нас очеловечить танцующее желе. Оно лишено каких-либо формальных признаков человека, кроме движения под музыку и симметрии, но мы рады считать его приподнятый край ногой.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/1149248/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p.webp)

![Ричард Галлахер - Одержимые дьяволом. Мой опыт психиатра рядом с паранормальным [litres]](/books/1057030/richard-gallaher-oderzhimye-dyavolom-moj-opyt-psihi.webp)

![Эрих Куби - Русские в Берлине [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060452/erih-kubi-russkie-v-berline-opyt-vtoroj-mirovoj-v.webp)

![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)

![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/1064364/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p.webp)

![Алина Синичкина - неЖЕНСКОЕ ДЕЛО. Секретный опыт успешных бизнес-леди [litres]](/books/1083970/alina-sinichkina-nezhenskoe-delo-sekretnyj-opyt-uspeshnyh-biznes-ledi-litres.webp)