Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Название:Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс, ABCdesign

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4330-0145-9, 978-5-91103-511-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] краткое содержание

Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любой предмет, в котором есть человеческие черты, воспринимается нами как человек, с его пропорциями, несовершенствами анатомии, эмоциями и намерениями. Ежедневно мы автоматически одушевляем сотни объектов и с десятками мысленно, а то и вслух, ведем диалог. Мы, например, не можем уклониться от очеловечивания двуглазых автомобилей. Но даже подобие глаз для опознания «лица» необязательно. Достаточно сочетания двух «ног», как у корня женьшеня, или «руки», как у подъемного крана или дерева.

Мысленно очеловечив что-либо, мы можем позже отказаться от этого, но подсознательно продолжим считать объект живым.

Забегая вперед: парейдолия позволяет создавать портрет на основе фито- и машинометафоры Если вы нашли у героя устойчивое сходство с конкретным неодушевленным предметом, достаточно соединить фотографию этого предмета с узнаваемым атрибутом героя.

Всем известна игра в каракули, когда в случайной загогулине нужно найти образ или сюжет.

Это полезнейшее упражнение развивает фантазию, избавляет от зажатостей и заученностей в рисунке, позволяет в любой момент развлечь себя творческой работой, – но только если не ограничиваться превращением каракуль в рожицы.

Любую абстрактную форму и любой объект легко очеловечить, приставив к ним глаза, ноги или шляпу. Нарисуйте на прозрачной пленке две черных точки, а затем прикладывайте ее к любым объектам и абстрактным изображениям, сохраняя горизонтальное положение. Разрежьте пленку и попробуйте менять расстояние между точками. Работает безотказно. Этот эффект не требует усилия и ничему не учит, зато страшно радует детей всех возрастов.

Шон Шармац (Sean Charmatz)

Кадр из проекта «Тайный мир вещей»

Эта фотография швабры – пример машино-метафоры в портрете, ее можно считать портретом музыканта-электронщика Скриллекса, и довольно похожим.

По этой же причине существует множество страниц и блогов, посвященных найденным в окружающем мире лицам: кричащим унитазам, удивленным розеткам и т. п. У всех них есть общая черта: две расположенных горизонтально темные точки или детали и обычно еще один элемент по центру ниже – «глаза» и «рот».

Игра в найденные лица – хорошая тренировка внимания, но только если вести счет на сотни. Попробуйте сыграть в нее, настроив зрение на одноглазые лица. Выбор будет еще больше, но самое интересное – наблюдать изнутри за тем, как перестраивается восприятие.

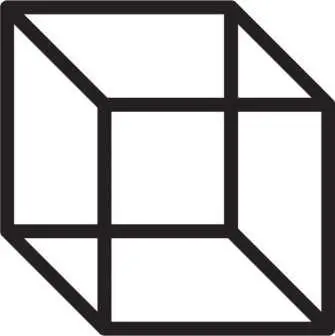

Куб Неккера

Мощный комический эффект «найденных лиц» держится на попеременном проявлении двух образов – живого и неживого – в одном изображении. Это похоже на куб Неккера, одну из самых простых и одновременно самых мощных оптических иллюзий. Как и смайл, она ярко демонстрирует силу минима-листичной графики. Впервые ее описал кристаллограф Луис Неккер, обнаружив, что невозможно определить, какой гранью развернут к нам нарисованный кубический кристалл.

Речь не просто о неочевидности. Мы попеременно воспринимаем куб повернутым к нам то одной, то другой гранью. Эта пульсация способна достаточно долго удерживать наше внимание даже на такой простой форме. При каждой смене одного аспекта другим мозг вознаграждает себя за решенную задачу порцией дофамина. Если в изображении присутствуют узнаваемые образы, эффект многократно усиливается. Пульсация становится метаморфозой, происходящей в обоих направлениях: швабра превращается в Скриллекса и обратно. К радости узнавания прибавляется радость от столкновения с чудом.

Куб Неккера

Разглядывать такое волшебство можно бесконечно, приходится буквально отрывать себя от этого занятия. И как бы много ни появилось подобных изображений, они всегда найдут своего счастливого зрителя. Не только фотограф, но и каждый, кто увидит фотографию, будет чувствовать себя первооткрывателем.

Задача художника – поймать зрителя в сети изображения на максимально длительное время и сделать так, чтобы он не пожалел об этом, даже если этот опыт будет для него неприятным. Эта задача не решается простым умножением количества подробностей. Любые спрятанные детали зритель рано или поздно найдет, а зашифрованные ребусы разгадает, если только не потеряет интереса раньше. Как раз здесь нужен куб Неккера, это мощный механизм удержания зрительского внимания. Забегая вперед: он может пульсировать между разными аспектами впечатления: абстрактным и фигуративным, как у Инки Эссенхай, между цельным образом и распадом на цветовые пятна, как у Филипа Бёрка (Philip Burke), между двумя зоометафорами, как у Хоты Лила, и т. д. Даже после того, как зритель физически отвернется от работы, пульсация будет еще долго возвращать его к воспоминанию об изображении как к нерешенной задаче. Подвешивание зрителя в кубе Неккера мне кажется самым интересным эндшпилем портрета.

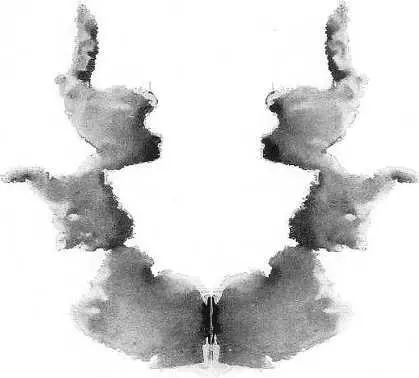

Пятна Роршаха

Механика восприятия лиц хорошо видна на примере пятен Роршаха. Сделать такое пятно до смешного просто; впервые с этой техникой я столкнулся (и сильно впечатлился) еще в детском саду.

Герман Роршах

Пятно № 7

Я вижу здесь двух зайцев в юбках, которые рады встрече , а вы?

Это самый легкий на свете способ создать графически сложное изображение. Я всю жизнь считал, что психоаналитики изготавливают его непосредственно перед сеансом или на сеансе, но на самом деле они до сих пор используют собственно пятна Роршаха, то есть созданные самим доктором Германом Роршахом около ста лет назад. К карточкам с пятнами прилагаются тома, содержащие записи того, что пациенты Роршаха и его учеников видели в пятнах и как они интерпретировали увиденное. Вероятно, это самая подробно изученная серия абстрактных изображений в истории.

Почему из множества тестов именно тест Роршаха, не самый точный и эффективный, стал ярчайшим символом психоанализа и занял заметное место в визуальной культуре?

Во-первых, это красиво. Пятна Роршаха работают не только как диагностический инструмент, но и просто как картинка. Их можно считать экзотической разновидностью прикладного искусства, но сам Роршах, конечно, не рассматривал их с этой точки зрения. Он собирался стать художником; отговорил его Эрнст Геккель (Ernst Haeckel), ученый и художник, известный, помимо прочего, книгой «Орнаментальные формы в природе». Геккель посоветовал молодому человеку заняться чем-то более полезным, и тот выбрал психиатрию. Задача Роршаха была не в том, чтобы впечатлить зрителя, он искал пятна без универсальных зацепок, оставляющие максимальную свободу интерпретации. Игра в каракули наоборот: вместо того чтобы искать в абстрактном изображении наиболее выразительный сюжет, Роршах искал его гарантированное отсутствие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/1149248/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p.webp)

![Ричард Галлахер - Одержимые дьяволом. Мой опыт психиатра рядом с паранормальным [litres]](/books/1057030/richard-gallaher-oderzhimye-dyavolom-moj-opyt-psihi.webp)

![Эрих Куби - Русские в Берлине [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060452/erih-kubi-russkie-v-berline-opyt-vtoroj-mirovoj-v.webp)

![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)

![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/1064364/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p.webp)

![Алина Синичкина - неЖЕНСКОЕ ДЕЛО. Секретный опыт успешных бизнес-леди [litres]](/books/1083970/alina-sinichkina-nezhenskoe-delo-sekretnyj-opyt-uspeshnyh-biznes-ledi-litres.webp)