Сергей Ушакин - Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России

- Название:Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909717-1-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ушакин - Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Использование фотомонтажа в раннесоветской литературе для детей дает редкую возможность проследить интересный и сложный процесс диалога, в ходе которого русский авангард и советская визуальная пропаганда выстраивали общее художественное пространство и формулировали общий графический язык [26] См. подробнее: Штайнер Е. Что такое хорошо: идеология и искусство в раннесоветской детской книге. М.: Новое литературное обозрение, 2019; Kachurin Р. Making Modernism Soviet: The Russian Avant-Garde in the early Soviet Era, 1918–1928. Evanston: Northwestern University Press, 2013; Pankenier Weld, S. Voiceless Vangard: The Inf antilist Aesthetics of the Russian Avant-Garde. Evanston, Northwestern University Press, 2014.

. В 1920 году Эль Лисицкий уверенно обещал: «постигнув план и систему супрематизма мы сложим новое тело земле» [27] Лисицкий Э. Супрематизм миростроительства [1920] // Формальный метод: Антология русского модернизма ⁄ под ред. С. Ушакина. Екатеринбург, М.: Кабинетный ученый, 2016. Т. 3. С. 45.

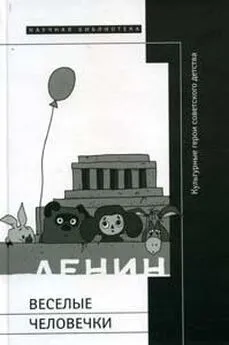

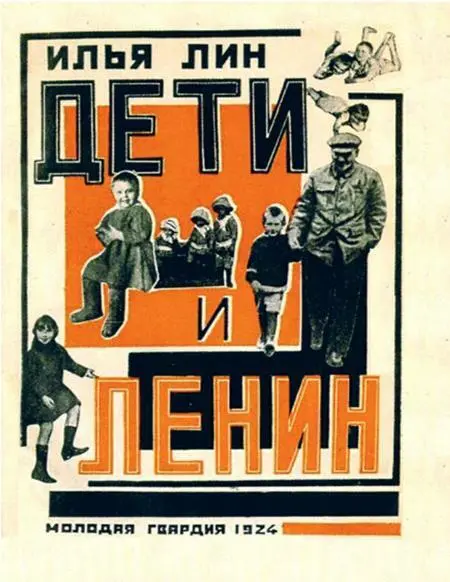

. Это «сложение», как показывает литература для детей, во многом происходило путем монтировки геометрических фигур авангарда с детальным языком документальной фотографии. Абстрактные формы супрематизма приобретали историческую и политическую конкретность благодаря фотоснимкам. Опираясь на технику фотомонтажа, детская книга предлагала своим читателям убедительные визуальные модели политической причастности и социальной местоположенности. Если не вся земля в целом, то, по крайней мере, коммунистическое будущее обретало свою телесность в разнообразных изображениях Владимира Ленина, окруженного первым советским поколением. (Илл.5)

Илл. 5. Дети, Ленин и авангард: обложка первого издания книги Ильи Лина (М.: Молодая гвардия, 1924). Худ. Г. Клуцис. Галерея «Не болтай: А Collection of 20 th-Century Propaganda» ( www.neboltai.org/)

Иллюстрированная литература для детей интересна и другим. Эксперименты по трансформации визуального языка, предназначенного так называемому «массовому читателю», и осмысление логики этой трансформации начались здесь гораздо раньше, чем в литературе в целом [28] См.: Ганкина Э. Русские художники детской книги. М.: Советский художник, 1963; Карасик М. Ударная книга советской детворы: Чегодаева М. Искусство, которое было. Пути русской книжной графики. 1917–1936. М.: Галарт, 2012. С. 100–110.

. Жанр детской книги стал – во многом непреднамеренно – опытным полем для выработки принципов схематической и типической литературы, которые возьмет на вооружение метод социалистического реализма в 1930 е годы [29] См. подробнее об этом: Oushakine S., Balina М. Primers of Soviet Modernity: Depicting Communism for Children in Early Soviet Russia // The Pedagogy of Images: Depicting Communism for Children / M. Balina, S. Oushakine (Eds.). Toronto: University of Toronto Press, 2020: Balina, M. Creativity through Restraint: The Beginnings of Soviet Children’s Literature. // Russian Children’s Literature. / M. Balina and L. Rudova (Eds. New York: Routledge, 2008. C. 1-19. См. также: Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925: Лилина 3. Детская художественная литература после Октябрьской революции. Киев: Культура, 1928; Революция – искусство – дети. Материалы и документы. Из истории эстетического воспитания в советской школе. 1924–1929. ⁄ Сост. Н. П. Старосельцева. М.: Просвещение, 1967.

.

Сведя вместе писателей и художников, педагогов и политиков, детей и родителей, детская литература 1920–1930 х годов создала удивительное и во многом беспрецедентное предметно-образное и институционально-дискурсивное пространство, нацеленное на формирование новых медийных практик [30] См.: Творцы советской детской книги. Прозаики, поэты, художники. Справочник: 1917–1932. ⁄ Сост. В. Г. Семенова. М.: Российская государственная детская библиотека, 2017.

. Развитие раннесоветской иллюстрированной книги для детей особенно убедительно свидетельствует о том, что создатели и потребители нового визуального языка формировались в одно и то же время. Новый зрительный язык создавался одновременно с его носителями. Цель моей работы – не столько в реконструкции исторического контекста этого процесса, сколько в своего рода археологии во многом забытых медийных форм, которые сделали возможным появление новой – чувственной – наглядности и новой – графической – грамотности в первые пятнадцать лет после революции [31] О принципах археологии медиа см. подробнее: Цилински 3. Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных технологий ⁄ пер. Б. Скуратова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019; Parikka J. What is Media Archaeology? Cambridge: Polity Press, 2012.

.

Монтаж: искусство кройки и клейки

Мир монтажей.

Мир сцеплен.

Мысли существуют не изолированно.

[32] Шкловский В. Энергия заблуждения. Книга о сюжете. М.: Советский писатель, 1981. С. 51.

Фотомонтаж предложил новому оптическому режиму понятную и эффективную модель упорядочивания, демонстрации, циркуляции и восприятия изобразительного (и идеологического) материала. Востребованность фотомонтажа определялась рядом тенденций, которые изначально развивались достаточно автономно. Радикальное переустройство страны привело к тому, что эти самостоятельные тенденции переплелись, усиливая друг друга. В условиях прогрессирующего обострения зрительного нерва эзотерические споры о степени (не)соответствия живописной станковой картины требованиям современности неожиданно приобрели политическую злободневность и вполне конкретные социальные последствия.

На содержательных аспектах самого фотомонтажа я остановлюсь подробно позже, здесь я лишь кратко выделю три общие причины, которые, на мой взгляд, обеспечили этому жанру широкую популярность в первые пятнадцать советских лет. Эстетическая востребованность фотомонтажа во многом определялась пересмотром канонов реалистической живописи; его идеологическая привлекательность была естественным продолжением стремления авангарда активизировать участие масс в организации своей среды, и, наконец, с точки зрения психологии восприятия монтаж стал эффективным и эффектным способом смыслообразования, в котором экономия выразительных средств сочеталась с глубиной эмоционального воздействия.

Очерк-манифест Николая Тарабукина «От мольберта к машине» (1923) в концентрированной форме выразил суть искусствоведческих дебатов о необходимости радикальной смены эстетических ориентиров [33] Подробнее обсуждение этой темы см.: Арватов Б. Станковое искусство // Б. Арватов. Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926. С. 43–73.

. Искусство в кризисе, – констатировал в самом начале очерка Тарабукин (вслед за Освальдом Шпенглером), – некогда «целостный живописный организм» неуклонно разлагался «на составляющие его элементы» [34] Тарабукин Н. От мольберта к машине. М.: Работник просвещения, 1923. С. 5.

. «Формы бытия и формы творчества» решительно не совпадали [35] См. Аркин Д. Изобразительное искусство и материальная культура // Искусство в производстве. Сборники Художественно-производственного совета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. М.: [Худ. – производ. сов. Отд. изо Наркомпроса], 1921. С. 15.

. В такой ситуации смена эстетических ориентиров понималась как необходимость выбора между двумя формами реализма, или, точнее, – между «псевдореализмом» станковой картины, с одной стороны, и «подлинным реализмом» художественно сконструированной вещи, с другой [36] Подробнее о псевдо-реализме станковой живописи см.: Арватов Б. Через пять лет после октябрьского переворота // Б. Арватов. Об агит- и прозискусстве. М.: Федерация, 1930. С29-41; Арватов Б. Утопия или наука? // Там же. С. 56–66. О «подлинном реализме» см. Тарабукин Н. От мольберта к машине. С. 8.

.

Интервал:

Закладка: