Александр Спиридонов - ЭГВЕКИНОТ. 2020—2021. Информационный ежегодник

- Название:ЭГВЕКИНОТ. 2020—2021. Информационный ежегодник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005506504

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Спиридонов - ЭГВЕКИНОТ. 2020—2021. Информационный ежегодник краткое содержание

ЭГВЕКИНОТ. 2020—2021. Информационный ежегодник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Повышенная защелоченность поселка объяснялась мощным и длительным воздействием на атмосферу котельных, работающих на угле. Выщелачивание почвы происходило из-за окиси кальция, присутствующей в выбросах в атмосферу, а также из-за подсыпки шлака на территории поселка (шлак дает щелочную среду).

Загрязнения почв органическими веществами носили локальный характер и приурочены к промсезонам (морпорт, банно-прачечный комбинат, угольные склады) и функционированию свалок. Уровень загрязнений невелик – в 2—3 раза выше фона в тундре. В целом по поселку содержание подвижных органических веществ в почве ниже фоновых.

Соленость вод бухты Эгвекинот колеблется в интервале 12—27 промиль (35—80% от нормальной солености) возрастая по направлению к устью бухты. Вода бухты (в береговой зоне) на 100% насыщена кислородом и несет в себе крайне малое количество растворенных органических веществ (доли миллиграмма на литр). Металлы обнаружены на следовом (кларковом) уровне. Воды бухты практически стерильны (БПК = 0).

Результаты характерны и для всех соседних бухт залива. Состояние бухты практически природное, ненарушенное, антропогенное воздействие не прослеживается, но ежегодно происходят эпизодические разливы нефтепродуктов в бухте (судами) и прибрежной водоохранной зоне (предприятиями поселка).

Вода ручьев, впадающих в бухту, относится к классу ультрапресных (менее 50 мг растворенных солей на литр), практически нейтральна (РН 6, 6—7, 4). Жесткость менее 1 мг-экв на литр (ультрамягкие воды). Воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу. Загрязнения ручьев «тяжелыми» металлами и органическими веществами не наблюдается. Ручьи на 100% насыщены кислородом, суточное БПК менее 1 мг/литр, что говорит о крайне низкой микробиологической активности. Основным опасным медико-экологическим фактором является тотальный дефицит в воде растворенных биоактивных компонентов (цинк, медь и т.д.) и макрокомпонентов (кальций, калий и т.д.). Но подобная картина характерна для всего побережья залива Креста.

По данным геолого-экологических исследований в окрестностях поселка Эгвекинот концентрации «тяжелых» и токсичных металлов ниже фоновых, радиоактивные аномалии отсутствуют. С пуском тепломагистрали исчезли устаревшие котельные. Перенос свалки также может улучшить экологическую обстановку.

АРХЕОЛОГИЯ

История археологии арктической Азии имеет в своем активе 204 года. Началась она с момента, когда участник полярной экспедиции И. Биллингса Гавриил Андреевич Сарычев в 1887 году обнаружил останки древних землянок на Барановом мысе, к востоку от устья Колымы. Планомерное исследование Чукотки началось лишь с 1927 года. Тогда в Анадыре был оформлен филиал «Краеведческого общества изучения Камчатки», переросшего в 1932 г. в Анадырский краеведческий музей.

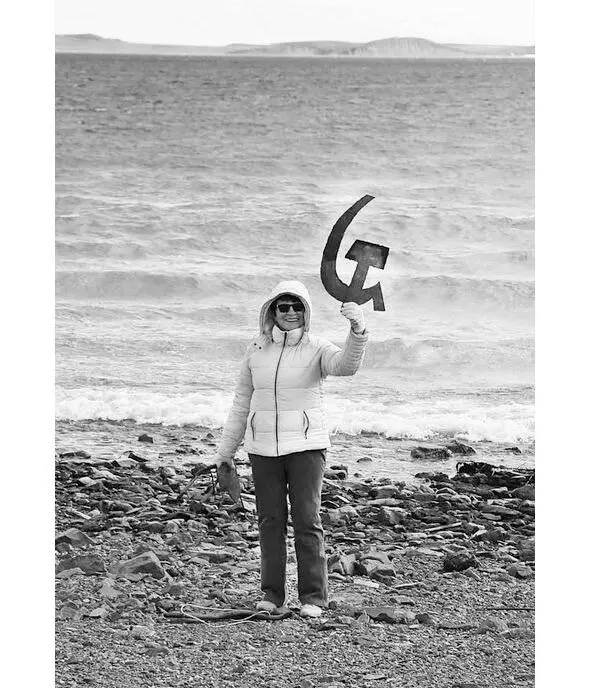

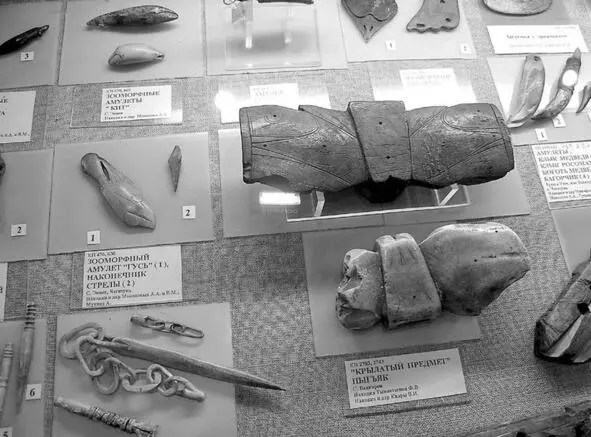

Район залива Креста стал охвачен археологическими исследованиями только в последнее время. Изучение его связано с деятельностью Эгвекинотского краеведческого музея вместе с археологами из Санкт-Петербурга, Магадана. Усилиями экспедиционных групп достоверно выявлена обитаемость бухты Эгвекинот в неолитическое время (до 5 тыс. лет назад). Предположительно, наш залив был обитаем и в более раннее – мезолитическое время (возможно, 8—10 тыс. лет назад). Об этом свидетельствуют находки каменного инвентаря очень древнего облика в районах 17 км и «Старого аэродрома».

Почти вся территория бухты Эгвекинот на сегодняшний день довольно хорошо исследована. В сезон 1990 года была проведена рекогносцировка бухт Этелькуйым и Свободный. Результаты этих разведок многообещающи.

Особенно интересны древние вещи, обнаруженные на побережье залива Свободный. Среди них: миниатюрные черешковые наконечники стрел из обсидиана и халцедона, приспособления для шлифовки орудий. Предметы, обнаруженные здесь, знакомят нас с культурой пережиточного неолита, возможно рубежа эр. Все найденные артефакты хранятся в краеведческом музее поселка Эгвекинот.

За более чем десятилетний период на территории района было открыто и зафиксировано несколько десятков памятников археологии и истории. На базе музея работали известные учёные-археологи из Магадана и Санкт-Петербурга Н. Диков, М. Кирьяк, О. Панов, сотрудники Ботанического института РАН Катенин и Кожевников. Дальнейшие исследования береговых территорий залива Креста, несомненно, сулят интереснейшие открытия.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЗАЛИВА КУРБАТ ИВАНОВ

Согласно имеющимся данным, Курбат Иванов, боярский сын, тобольский казак, в мае 1659 года сменил Семена Дежнева, приняв у него дела в Анадырском остроге. Сотник, наделенный официальными полномочиями анадырского администратора, записанными в воеводской наказной памяти, принял дела у рядового казака, чьи полномочия никогда не подтверждались якутскими властями.

В отличие от многих казаков Курбат Иванов был грамотным. Об этом свидетельствуют его собственные подписи под разными документами. Очевидно, среди грамотной части служилых людей он выделялся уровнем грамотности и общим кругозором. Неоднократно Курбат выступал в качестве составителя чертежей различных районов Восточной Сибири. Он является первым картографом Лены, Байкала и Охотского побережья.

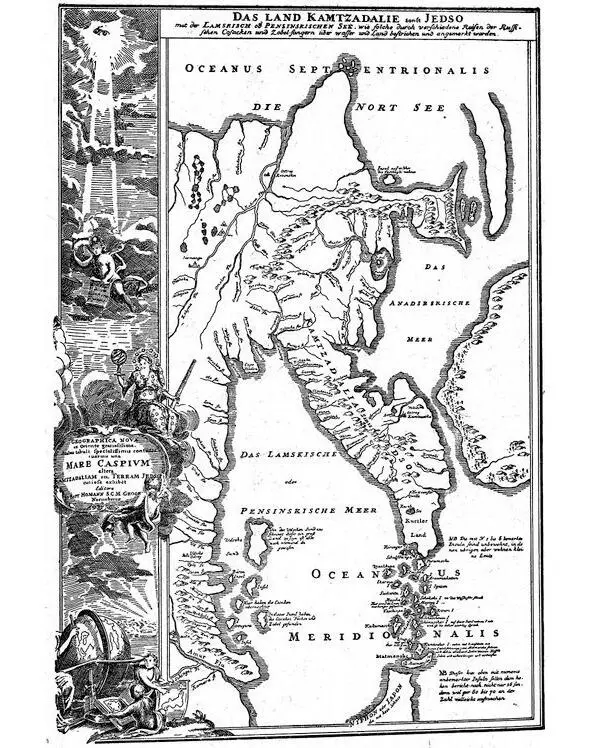

Летом 1660 года Курбат Иванов организовал и сам возглавил большую морскую промысловую экспедицию к северо-восточным берегам Чукотки для «прииску неясачных иноземцев и поисков новых моржовых лежбищ». В начале июня 1660 года из Анадырского острога на коче с командой в 22 человека спустился по Анадырю к морю и двинулся вдоль побережья к северо-востоку. Поход Курбата Иванова увенчался важными географическими открытиями. Иванов впервые посетил и положил позднее на карту под именем «Большая губа» нынешний залив Креста, а под именем «Малая губа» – бухту Провидения. Его путешествие продолжалось целое лето. К августу 1660 года отряд, состоящий из казаков и промышленников, прибыл на мыс Чукотский, на «Новую коргу», но моржей не обнаружил. Обратное путешествие было трудным. Сведения о выдающемся походе Иванова нашли отражение на географических картах XVII и XVIII веков. Его «Большую губу» можно найти, например, на чертежах Ремезова, И. Львова и на карте И. Гомана (111, NN 48, 55. 58).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: