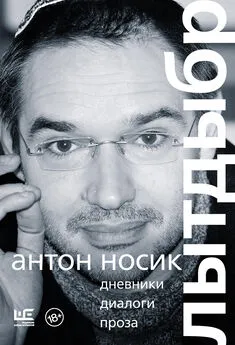

Антон Носик - Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза

- Название:Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-120168-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Носик - Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза краткое содержание

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.

Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.

В издание включены фотографии из семейного архива.

Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ребёнком Антон ненавидел процесс поглощения пищи, но приготовление еды его интересовало. Он едко критиковал кулинарные способности своей мамы, говоря, что та готовит в стиле Джордано Бруно и Жанны д’Арк: всё подгорает; естественно, это были хитроумные инсинуации со стороны Антона. Эти инсинуации помогали ему максимально затягивать любую трапезу (трапезу в классическом понимании слова): он набивал щёки, как хомяк, и вращал глазами, но глотать не глотал.

Однажды Антоша заявил, что мы должны овладеть искусством приготовления тортов. Я немедленно согласился на это, как соглашался на все безумные предложения Антона. Мне самому такое в голову не пришло бы – я никогда не любил готовить еду, к тому же был равнодушен к тортам и вообще к сладкому. Это не помешало нам внезапно превратиться в чокнутых изготовителей тортов, и мы даже достигли в этом деле некоторого совершенства. Удивительно, но мы продержались в амплуа кондитеров довольно долго, и предложили множество изощрённых изделий друзьям и гостям наших родителей. Некоторые торты имели успех, другие вызывали отвращение. Вначале мы относились к этому делу серьёзно, с диким энтузиазмом, но затем привычное хулиганство взяло верх, и мы стали пихать в торты разную недобрую дребедень, после чего взрослые мгновенно утратили какое-либо доверие к нашим изделиям. Наши торты больше никто не желал отведать (если не считать несчастных неопытных гостей, пришедших в первый раз). Дело докатилось до извращённого кондитерского концептуализма в детском исполнении, но, к счастью, вскоре мы охладели к этой опасной игре. Её вытеснили другие игры, иногда не менее опасные.

Мы тусовались в нашем доме на “Речном вокзале”, тусовались на чердаке Кабакова и в папином подвальчике на Маросейке, тусовались в домах творчества художников и писателей, тусовались вместе в Праге, где Антон с Викой бывали почти так же часто, как и я: там жила Викина сестра Нина со своими сыновьями, Андреем и Павлом, которые приходились Антону кузенами. Нина была замужем за Иржи Тыпольтом, одним из министров в правительстве Дубчека.

Итак, в детстве нас объединяло множество пространств, разделяла только школа: я учился в обычной школе в соседнем дворе, потом перешёл в школу рабочей молодёжи в Дегтярном переулке, Антон же учился в экспериментальной школе с английским уклоном на “Водном стадионе”. Там вокруг него иногда вспыхивали небольшие колоритные скандальчики. Вспоминаю два инцидента, и оба связаны с австрийскими канцлерами.

Каким-то образом Антону удалось убедить всю школу, что он – незаконнорождённый сын австрийского канцлера Бруно Крайского. Сначала в эту легенду поверили его одноклассники, затем она распространилась по другим классам. Постепенно об этом волнующем факте узнали учителя, а затем информация дошла и до директрисы.

Не то чтобы Бруно Крайский был чрезвычайно известен в Советском Союзе, скорее наоборот: о нём редко упоминали, потому что он не принадлежал ни к ярым врагам, ни к добрым друзьям советского руководства. Именно поэтому, видимо, легенда выглядела правдоподобно. А может быть, соль заключалась в особом звучании этого имени: Бруно Крайский. Короче, было во всём этом нечто такое, что заставляло поверить в историю с канцлером.

В какой-то момент директриса школы вызвала к себе Вику, чтобы обсудить некоторые аспекты Антонова поведения. Держалась она странно и после различных околичностей перешла на приглушённый, несколько даже интимный тон: “Конечно, я понимаю всю сложность ситуации, в которой находится ребёнок… Да, ситуация щекотливая… Требующая особой деликатности, учитывая высокое положение отца… Поскольку дело касается международных отношений, мы, конечно, готовы закрывать глаза на некоторые… Видите ли, нам кое-что известно о, так сказать, сфере общих интересов, связывающих вас с товарищем Крайским, и… Отдавая себе отчёт в степени занятости товарища Крайского государственными делами…”

Вика внимала этому бредовому лепету в полном недоумении и долго не могла понять, о чём толкует трепетная директриса экспериментальной школы. Антошина мама не только никогда не видела “товарища Бруно Крайского”, но, возможно, даже не вполне помнила, кто он вообще такой.

В другой раз всем в классе поручили выучить наизусть какое-нибудь стихотворение Пушкина. Антоша забил болт на это дело, но уже в классе, сидя на уроке, быстро написал стихотворение в пушкинском стиле и прочитал его вслух у школьной доски. Стихотворение называлось “Меттерниху”. Учительница осталась очень довольна, похвалила Антона за то, что он раскопал такое малоизвестное, но блестящее стихотворение Пушкина, и поставила ему пятёрку. Каким-то образом потом всплыло, что стихотворение написал Антон. Учительница восприняла это как личное оскорбление, и Вику снова вызвали в школу…

Не знаю, чем взволновали воображение Антона австрийские канцлеры, но учился он хорошо (в отличие от меня) и, в целом, слыл вундеркиндом.

Описать мир детских обсессий невозможно, ибо он слишком обширен. То мы предавались коллекционированию, как все мальчики нашего возраста: марки, монеты, бумажные ассигнации… Мы сами придумывали и рисовали бесконечные знаки, флаги, карты, гербы. Дипломатические отношения между двумя воображаемыми странами, Блюмаусом и Носиконией, поглощали нас целиком, – пока это не вытеснялось, например, провалами в чёрно-белый мир шахмат. Однажды мы даже противостояли чемпиону мира по шахматам Карпову, который устроил сеанс одновременной игры на двадцати досках в Институте славяноведения, где работала мама Антона. Тот самый Карпов, с которым Фишер отказался играть, сказав: “Фишер не играет с Карпом”. Но мы с Карпом играли, и зеркальная рыба победила нас.

В какой-то момент Кабаков обзавёлся автомобилем: жёлтые “жигули” вошли в историю нашего детства под именем Желтопузик; кажется, это имя тоже из мира рыб. В утробе Желтопузика мы посетили множество подмосковных усадеб и монастырей: Илья Иосифович, охваченный религиозным экстазом автомобилиста-неофита, возил нас повсюду – ему было всё равно, куда ехать, лишь бы не расставаться с Желтопузиком, которого он обожал. Эрудиция Ильи не имела пределов, рассказывал он обо всех этих усадьбах и монастырях как бог, так, что, казалось, нужно отрастить двадцать пять ушей, чтобы впитать всё это.

Невозможно умолчать о неимоверном шкафе, созданном руками Ильи Кабакова. Илья Иосифович купил три антикварных буфета, изобилующих украшениями: деревянные фронтоны, миниатюрные балюстрады, краснодеревщиков укромные затеи – тонко вырезанные дворцы, покрытые гроздьями винограда… Илья разобрал эти буфеты, выдержанные в разных стилях, и собрал из них один Мега-Шкаф, покрывавший все стены в квартире на Речном, где жили Вика, Илья и Антон. Таким образом все они оказались как бы живущими в шкафу, у которого, как у ленты Мёбиуса, не было “внутри” и “снаружи”. Так они уподобились Примакову, герою знаменитого альбома Ильи “В шкафу сидящий Примаков”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)