Виктор Сиротин - Бездна

- Название:Бездна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449870940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание

Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Беда, однако, не в глубокой грусти и даже не в горьком «плаче» писателя о России, а в том, что его повести слишком уж напоминают оплакивание её посредством той «вечно пьяной» и раздрызганной деревни, в которой «не токмо» жить невозможно, но которую даже и проезжать не хочется…

Вот и в рассказе «Василий и Василиса» дюжий Василий кидается на свою беременную жену… с топором, в результате чего у неё происходит выкидыш. Понятно, что и здесь Распутин как бы говорит нам: вот во что превращается (надо полагать, некогда лучший) деревенский народ. Но тогда напомню вопросы, которые уже были поставлены:

В какой русской деревне не было подобного? Когда патриархальная благовоспитанность крестьян не входила в жёсткое противоречие со всеми жестокостями их жизни, больше походившей на выживание? И в самой ли «деревне» (в деревне ли вообще?) находится излечение от подобных напастей? Потому при всей существенной (в пользу Распутина) разнице между его мировидением и мировоззрением Андреева оба художественные феномены «без протиска» укладываются в ту же форму, поскольку являются следствиями той же самой внутренней реальности , породившей знаменитую «русскую печаль» – печаль, до сих пор не видящую и не знающую для себя исторически позитивного исхода!

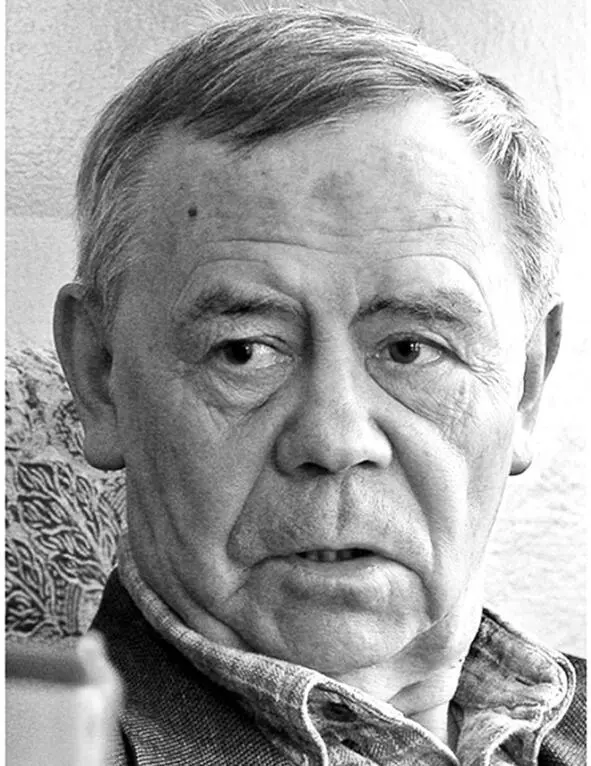

Валентин Распутин

И в самом деле, в нынешней «деревенской прозе», не без оснований претендующей на художественную и общественную значимость, почти не встретишь таких весомых «городских» слов-понятий, как благородство , доблесть, честь и достоинство . И не только их нет – нет даже смыслового контекста (не путать со словесным ) для этих понятий, ибо размыт он настроениями авторов, при которых он («контекст» этот) всё время куда-то исчезает.

Вот и у Распутина в произведениях «Василий и Василиса» (1966),

«Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976) и «Пожар» (1985) этих слов в их главном значении попросту нет! За исключением повести «Деньги для Марии», где достоинство к месту упомянуто два раза, и «Пожар», где слово доблесть по делу употреблено один раз… И это при том, что в «Живи и помни» речь идёт о дезертире Великой Отечественной, а в «Деньгах…» повествуется о злополучной недостаче казённых денег.

Но если этих понятий нет в Слове писателя, значит, они проходят мимо (так получается) его сознания, ибо пишешь о том, о чём думаешь. А ведь именно эти, долженствующие действовать в жизни , понятия лежат в основе формирования личности, выстраивания общества и государства!

Могут сказать: но в произведениях Распутина, при его «вечных» старухах, стариках, тётках и пьяных трактористах, просто никуда не воткнёшь эти слова.

Так ведь в том-то и дело, что «не воткнёшь»! Именно о том и речь. Выдающийся бытописатель российской глубинки обращается к реалиям , в которых действительно очень трудно найти место этим исключительно важным жизнеобразующим понятиям . [9]

И опять слышу: вы ратуете за зов к патриотизму «от буквы» – к патриотизму в лоб! Тогда как художественное произведение, оперируя мыслями, образами и символами, имеет опосредованные, но весьма действенные формы и средства для выражения этих и подобных им понятий. Отечество ощущается в каждом слове писателя; везде чувствуется боль автора по нему!

Согласен, всё это есть у Распутина. Но, скажите, как можно говорить о деле, не называя вещи своими именами и избегая предмета обсуждения (кстати, слово Отечество ни в одном из указанных произведений Распутина не употреблено ни разу )? Как можно строить дом, опираясь лишь на «фабульное» представление о нём, то есть без плана, чертежа и (в нашем контексте) без брёвен? Возможно ли есть , но так, чтобы ни ложки, ни вилки, ни самой еды не было, и при этом чтобы всё это как-то ощущалось , виделось и подразумевалось ?

Нет сомнений в таланте и заслуженности славы писателя, но есть сомнения в необходимости совестного плача внесовестного созидания . Ибо первое свидетельствует об упадке духа и воли, тогда как второе вдохновляет на устроение жизни.

Ещё большее сомнение вызывает искренность хлопальщиков Распутину, не знающих меры ни в кумовских пристрастиях, ни в вывесочном патриотизме и словесном недержании оного. Не хватая хлопающих за руки, предлагаю лишь отделить их от тех, кто занимается делом, кто принадлежит русской литературе, не оскверняя её сути и не совмещая её с личными пристрастиями , и кто в своих творческих исканиях, конечно же, имеет право заблуждаться.

Когда честный писатель преломляет через «слезу ребёнка» проблемы морали, нравственности и духовного здоровья общества, это хорошо. Но когда «слеза» возводится в масштаб Страны, когда творчество (теряя в художественности) морализует факты истории , то полезно знать: насколько он убедителен в своих сетованиях и в чём они? Вправе ли он (речь идёт не о праве мочь , «сказать», а о «праве» компетентности ) возводить локальную беду в Эпос , придавая ей форму Вселенского Плача и трагедии – своего рода всероссийской Герники?! Да и всякая ли «слеза» свидетельствует о бедствии?! Но если и так, то не лучше ли для получения большего результата обращаться к другим средствам воздействия на региональные власти и само правительство (что сам Распутин, к его чести, и делал)?!

Человечество отнюдь не сегодня вступило на склизкую стезю технического прогресса. Противостоять бедам урбанизации и в самом деле необходимо всеми силами, в том числе художественного творчества.

Но это не значит, что «художества», взывая к чувствам там, «где нужно власть употребить», должны брать на себя функции, им не свойственные. Ведь куда действеннее бороться со злом на научном, хозяйственном и этическом поле, прямо обращаясь к властям , а не аморфно вызывать ощущение вины «у всех».

Если лучшие произведения писателей-«деревеньщиков» включены в традицию совестливого участия в реалиях жизни, то «окрестившееся почвенничество» тяготеет к застарелому в России духу смирения с неприглядным бытием.

Не этот ли «дух» выпестовало «синодское православие», олицетворяемое «смирно» ушедшими от мирских сует монахов и старцев? А ведь войну со злом «мира» некогда осенял меч св. Александра Невского и его последователей в вере и деле . Разве не Церковь в лице великого устроителя Страны св. Сергия Радонежского благословила Русь на войну с врагами?! Об этом помнил Гоголь даже в состоянии тяжёлой депрессии и смятенного покаяния: «Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать её. Чернецы Ослабя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на поле битвы…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: