Виктор Сиротин - Бездна

- Название:Бездна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449870940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание

Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На фоне многолетнего уничтожения русской деревни и самого крестьянства эти слова могут показаться кощунственными. Но других слов нет, потому что кризис возрожденческой воли касается всех! Ведь в одночасье «став сознательными», и города, и сёла едва ли не безропотно исполняли волю главарей из ЦК.

Сопротивление, конечно же, было, [ 10]но ничего не решало из- за отсутствия протеста, объединявшего волю всего народа . По факту, «народ», наиболее изувеченный системой, сам препятствовал развитию хозяйствования, то есть не только «по приказу сверху», но и по собственной инициативе…

Но почему? Зачем?

А ни за чем. И всё тут!

И последнее: деревня – это не чёрные избы ; не сбитый (и годами не чиненный) забор; не исполненные народной лирики «плакучие ивы» и «белые берёзы»; не разваленная – вся в корнях, сорной траве и в берёзках на дырявых куполах церквушка, и не спившийся, непонятно уже какой люд при ней. Деревня – это состояние народного духа и состоявшейся души . Это уверенный в своём мировосприятии , бодрый и инициативный в труде народ , её населяющий. Именно такой народ – верящий в себя и уверенный в необходимости возрождения многофункциональной деревни – явит и дремлющую мощь свою, и волю по отношению к губящим и его самого, и его деревню властям. Именно так! Если же силы духа и воли к жизни нет, то пусты всякие, в том числе писательские (в этом контексте умственно-сочинительские), старания и помощь по возрождению нищей и не желающей быть другой деревни. Горючую смесь безволия и бесшабашности, бикфордовым шнуром к которой является состояние безысходности и прижившейся вороватости, и определил народ в сказе «Бедность не грех, а до греха доводит».

Помощь в налаживании крестьянской жизни, конечно же, нужна. Но смысл её в том, чтобы содействовать тем, кто хочет, кто делает и кто тянетношу возрождения; кто, уходя от грехов бедности, выстраивает своё историческое существование, невзирая на «мильон терзаний» и препятствий, которые всегда были, есть и будут у всякой нации – не только у русской.

В изучении отечественной жизни непозволительна чрезмерная пристрастность. Недопустимо, погрязая в «переживаниях и размышлениях», избегать конструктивного, а порой и жёсткого анализа. Неприемлемо и рассматривание русской деревни вне исторической судьбы Страны и её духовных источников. Ибо судьба духовности – в усовершенствовании реалий мира , а не в улещении «чиновно-государственной духовности». И сколько можно, насыщая мозги иллюзиями, жевать, пережёвывать и затаскивать «в умах» деревенское нестроение , копаться в «философии» деревни, опираясь при этом лишь на патристику, которая в своей духовной аскетике отнюдь не тождественна реальной занятости деревни?!

Да и была ли старина именно такой? Может, мы обольщаемся насчёт её подлинного благолепия? Может, поддаёмся иллюзиям?

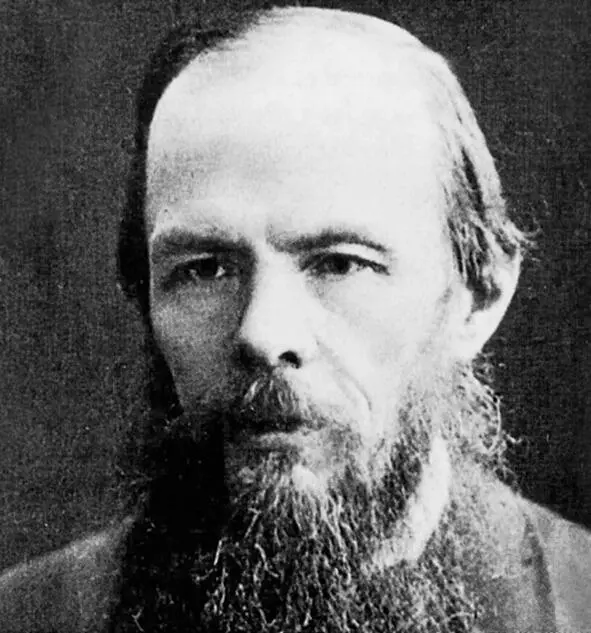

По всей видимости, да, поддаёмся. Причём эти неискоренимо-пристрастные «поддавки» (очевидно, по «духовному недоразумению») настойчиво реализуют себя в цитировании русских писателей, среди которых особым предпочтением пользуется всемирно значимое художественное и философское наследие Ф. М. Достоевского.

Но ведь нельзя же нескончаемо и столь откровенно – до неприличия! – жить за счёт духовной ренты великого писателя, неумеренно эксплуатируя ( именно эксплуатируя , а не творчески развивая) его духовное и культурное наследие! И разве бесконечно далёкий от деревни писатель не озабочен был в первую очередь «городом», как перспективным средоточием (уже тогда активно изменяющихся) социальных форм?! Будучи русским мыслителем, а не философом по западному образцу, Достоевский не создавал догм и, отмахиваясь от неофитов и апологетов, не желал питать умозрений , но пытался вернуть сознание людей к духовному осмыслению бытия. Достоевский не мог и не претендовал на исчерпанность темы хотя бы потому, что стоял в начале «исчерпанности» , основу которой, по Герцену, составляет «религия земная, безнебесная».

Гений Достоевского дал миру идеи предостережения и позитивного развития для того, чтобы, опасаясь ложных путей, следовать живым и истинным . Иначе говоря, идеи, мысли и предвидения писателя предполагают не зятянутое во времени умозрительное изучение, «научно-форумное» обсуждение. И уж никак не смакование, затаскивание и растаскивание идей по «философским углам», а развитие и реализацию наиболее важных из них. Став результатом нравственных страданий и мучительных исследований людского бытия, идеи Достоевского не только не потеряли своей актуальности, но с прежней силой вопиют о себе. Поэтому место им не только в патристике, философии или филологии, но и в ипостаси активной деятельности. Немалое число толковых исследований творчества писателя теряются среди полных цитатами «из Достоевского» множества остальных. [11]Привлечение цитат, исходя из идеологической уместности или желания «облагородить» свой текст, как раз неуместно и не благородно. Ведь не свои мысли, идя не от себя, ведут не туда или вовсе ни к чему… Вредность таких работ особенно заметна сейчас, когда всё подтверждает насущность тем, поднятых Достоевским.

Фёдор Достоевский

Возьмём его суждение о «телесной аскезе», трупно веющей с картины Ганса Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос» (1521). Рассматривая шедевр, Достоевский приходит в глубокое волнение: от такого Христа можно потерять веру в Бога! Писатель знал, что художественный образ – это мощная, но ещё не заявившая о себе реальность. Может, идея живописца и подвела его к осознанию сокрушительной силы «материи» – к необходимости считаться и с нею ?!

Наблюдая жизнь Европы, Достоевский не мог не видеть смущающую совесть всякого честного христианина внутреннюю связь между «телесной» апологетикой духовного аскетизма и стремлением к наживе. Долго размышляя над крайностью такой (телесно-немощной) подачи Христа, писатель, возможно, думал и об издержках душеспасения , которые, не приближая человека (к слову, всегда гражданина государства ) к искомой цели, разрушают его материальное бытие. Не такого ли рода «любовь к Богу» , обратив человека в «идею» , привела к презрению «фактического человека» – человека как такового ?! Но тогда, поверив в своё духовное и нравственное ничтожество, предсказуемо не став нищим духом, но обделённый «миром», человек этот обречён на безнадёжное и унизительное нищенство, не имеющее оправдания ни в духовном, ни в нравственном, ни в житейском отношении! Не по этому ли пути пошёл русский мирянин, в синодский (с 1721 г.) период православия ведомый назиданиями «другого мира» – мира монастырского бытия и «старчества», где аскетизм необходим , духовно обязателен и физически возможен?!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: