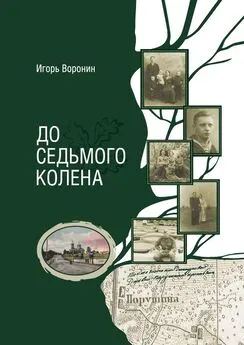

Игорь Воронин - До седьмого колена

- Название:До седьмого колена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449836687

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Воронин - До седьмого колена краткое содержание

До седьмого колена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Закончив с первым известным нам поколением Ворониных, сделаем лирическое отступление, чтобы сказать несколько слов об истории Даймища.

Первые известные нам новгородские писцовые книги (они представляли собой что-то среднее между переписью населения и налоговой ведомостью) датируются 1500 годом. Парушино там не упоминается. А вот Даймище уже есть. Тогда деревня называлась Дамища, а к своему нынешнему наименованию пришла извилистым путем.

От Парушина до Даймища, кстати, всего-то верст десять, а какая разная судьба.

Эти земли в XVI веке лежали на границе между Спасским Орлинским и Никольским Грязневским погостами Копорского уезда Водской пятины Новгородской земли. Даймище точно относилось к Никольско-Грязневскому. Возле речки Грязны была Никольская церковь, отсюда и название. По преданию, церковь эта ушла под землю, когда в XVII веке пришли шведы. Вот такой вариант града Китежа. Позже практически на этом же месте возникло село Рождествено, названное так по церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1617 году – это территория Ингерманландии, даже писцовые книги в Швеции сохранились. К середине XVII века даймищенские крестьяне разбежались, от всей деревни остались два двора – один русский и один финский. На шведских картах в 1676 году деревня обозначена как Damosoi, а в 1704 году уже как Domista.

После освобождения от шведов, в числе других деревень Куровицкой мызы, Дамища была пожалована Царем Петром Первым Наследнику Цесаревичу Алексею Петровичу. Далее деревней владели сначала царица Прасковья Федоровна (вдова Ивана V, если кто забыл – это родной брат Петра Великого и сначала они царствовали вместе), потом ее дочери Прасковья и Екатерина, следовательно, Даймище числилось по Дворцовому ведомству, а предки мои были дворцовыми крестьянами. Оброк платили так же, как и крепостные, но статус, мне кажется, повыше будет.

На карте Санкт-Петербургской губернии 1770 года деревня называется Домища.

По восшествии на Престол в 1796 году Император Павел Первый пожаловал десять деревень, в числе которых и Даймище, П. Ф. Малютину (1773—1820), тогда полковнику, а впоследствии генерал-майору. Так из дворцовых Воронины – мужики, бабы, а также дети их – превратились в господских, то есть в обычных крепостных крестьян.

ГЛАВА ВТОРАЯ, БАРСКО-КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ

Мой прапрапрадед Ефим Ефимович Воронинродился в Даймище 18 декабря 1799 года. Да-да, в один год с Александром Сергеевичем Пушкиным. Восприемниками при крещении, то есть крестными, были «той же деревни крестьянина Марка Дометиева (значит Дементьевича) сын Лаврентий и крестьянина Исака Сергеев (ич) а жена Анна Кондратьев (н) а».

Ефим Ефимовичбыл младше выше поминавшегося Василия Ефимовича всего на год. Женился «вотчины госпожи Данауровой деревни Парушина крестьянский сын отрок Ефим Ефимов» 14 февраля 1823 года на крестьянке Марине Евстигнеевне из Межна. Впрочем, Мариной она записана при венчании, в записях по другим случаям (и в метриках, и в исповедных росписях) ее величают также и Ириной, и Марией. Неизменны только отчество и имена детей. Одним из поручителей на свадьбе был как раз старший брат ЕфимаВасилий.

Между прочим, обряд венчания совершался в Вознесенской церкви, которая была построена в 1781 году по случаю переименования села Рождествена в город и считалась соборной. Церковь же Рождества Пресвятой Богородицы тогда была еще деревянной, а вскоре сгорела (новая каменная, действующая и поныне, была достроена и освящена в 1883-м).

Кстати, если уж упомянули о Пушкине, то стоит, наверное, отметить и тот факт, что он проезжал эти места неоднократно. Как говорят исследователи, тринадцать раз останавливался в Выре на почтовой станции, что послужило потом поводом для написания повести «Станционный смотритель». А в 1972 году здесь открыли первый отечественный музей литературного героя. Единственного и неповторимого прототипа Самсона Вырина не нашли, похоже, это был собирательный образ. Но вот записи о смотрителях Вырской почтовой станции соседствуют в метрических книгах с записями о моих предках. Кроме того, не лишним будет упомянуть и о том, что старая дорога (во времена Пушкина) проходила в стороне, метрах в 300 от нынешнего Киевского шоссе.

В своем, так сказать, неклассическом произведении «Путешествие из Москвы в Петербург» Александр Сергеевич пишет о крепостных крестьянах наших мест так:

«Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев).

Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу… Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны… В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища … Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день…»

Таковы были и мои предки.

В Даймище Пушкин, кстати, не заезжал, зато следовал мимо Порушина (именно через «о» чаще записывали название деревни в XIX столетии в документах, но иногда и через «а») регулярно.

Поэтому – лирическое отступление номер два: эпизоды из истории деревни Парушино.

После краткого владения графом П. Ф. Буксгевденом, с 1818 года Даймище и еще около десятка деревень становятся вотчиной госпожи М. Ф. Донауровой, вдовы тайного советника и кавалерственной дамы (кавалерственная – значит, награждена Императорским орденом Св. Екатерины).

Судя по всему, именно по ее почину Парушино получило вторую жизнь. Само название говорит о том, что с деревней приключилось что-то неладное. Второе название – Шумиловка – до сих пор используется жителями окрестных деревень (сегодня их мало, старожилов), но встречается также и в исторических документах. Например, в церковной метрической книге мы находим запись о том, что 29 февраля 1820 года крещена «Госпожи Донауровой деревни Шумиловки у крестьянина Саввы Дмитриева дочь Евдокия».

В 1854 году, опять же в метрической книге, говорится, что у «вотчины г. Донаурова деревни Шумиловки крестьянина Иаокима Трофимова» умерла двухлетняяя дочь.

И еще раз, в скобках, название Шумиловка упоминается в «Памятной книжке С.-Петербургской губернии (описание губернии с адресными и справочными сведениями)», изданной в 1905 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: