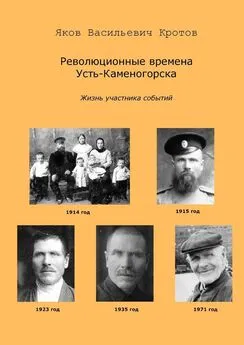

Яков Кротов - Революционные времена Усть-Каменогорска. Жизнь участника событий

- Название:Революционные времена Усть-Каменогорска. Жизнь участника событий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005081360

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Кротов - Революционные времена Усть-Каменогорска. Жизнь участника событий краткое содержание

Революционные времена Усть-Каменогорска. Жизнь участника событий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как водится, где люди, там и охотники за чужим трудом. Появились заводчики, купцы и урядники с начальниками. Когда население возросло, начали строить заводы. Народ стал сосредотачиваться вокруг заводов лесопромышленников на реках. Люди стали приобретать специальности лесорубов, рудовозов. Конечно, росло население, а также число людей – любителей наживы.

Мой прадед

Михаил Андреевич

Михаил Андреевич был грамотен, читал книги. Конечно, книги были церковнославянского письма. Даже осталась от него книга «Псалтирь», с готическими буквами под титлами, то есть вместо «БОГ» писалось «Б'Г». Эта книга хранилась не у старшего сына Даниила Михайловича, а у Киприана Михайловича. У Михаила Андреевича было три сына: Даниил, Киприан и Илья. Дети Михаила все были безграмотны. Два брата – Киприян и Илья – работали на заводе Залазнинском, принадлежащем заводчику Мосолову. Жили они по соседству в трёх хозяйствах. Илья умер молодым. Даниил и Киприян жили до глубокой старости.

У Даниила родился сын Василий и две дочери – Дина и Анна. У Киприяна родился сын Прокопий и две дочери – Анна и Дарья. У Ильи родился сын Дмитрий.

Жили все в одной деревне, называлась она Ренёвской. Стояла деревня на взгорье, внизу текла речушка Ренёвка. От села речка находилась с километр. Она служила всем жителям деревни водоснабжением, она же служила купальней летом, а зимой местом полоскания белья и водопоем скота.

Мой дед Даниил Михайлович

Даниил Михайлович, мой дедушка, был охотник и пасечник. Пасеку, то есть ульи со пчёлами он вешал на высокие деревья, там и гнездились пчёлы. Осенью ульи вскрывались, и мёд забирали, оставляя только на питание пчёл зимой. Ульи же обвязывали матами из ржаной соломы и камыша.

Как я помню, после смерти моего деда осталось много ульев, – круглые долблёные колоды, которые подвешивались на деревьях и привязывались, чтобы не мог медведь достать (медведи страстно любят мёд). Во дворе дома оставалось до сотни ульев с невыломаными сотами. Мой отец Василий Данилович не интересовался дедушкиным хозяйством. Несколько лет из ульев выламывали пчелиные соты, перетапливали на воск и сдавали в церковь на свечки. Бабушка только качала головой, и нередко у неё бежали слёзы из глаз.

Как мой дед умер и его хоронили, я не помню, но как ходил возле ульев, поколачивая легонько палочкой, запомнил. И помню, что он был болен. Старенький, он плёл лапти, не сидя, а стоя на ногах: у него болела спина. Когда он умер, мне было, наверно, года три-четыре. Даниил Михайлович, по рассказам бабушки, Ирины Савельевны, умер восьмидесяти трёх лет отроду, умер, как выражалась бабушка, скоропостижно. Ирина Савельевна ещё жила долго, нянчила нас с братом Павлом, который был старше меня на четыре года.

Даниил Михайлович всегда, по рассказам бабушки, занимал выборные должности в районе. Был вахтёром, то есть хранителем общественных запасов хлеба. Была установка на время неурожая: собирали хлеб, зерно урожая, и хранили его при волости в магазеях (складах). Вахтёр, то есть доверенное лицо волости, этот хлеб принимал и через каждые три года зерно обменивали на новое зерно. В период нуждаемости выдавали по решению волостных властей ссуду.

Как жили и работали мои отцы

Когда появились заводы, окрестные жители, не имевшие возможность обрабатывать землю, устраивались на заводы рабочими. Как земледельцы севера, так и заводские рабочие получали мизерное жалование – в среднем восемь рублей в месяц. Рабочие на заводе: углевоз, углежог, рудокоп, рудовоз. Они имели кредит забора продуктов в заводской лавке до двухмесячного заработка. Причем все продукты в магазине стоили на 20% дороже. Таким образом, рабочий всегда был должен заводу.

Конечно, человек, который имел возможность обрабатывать землю, имевший коров, овец, лошадей, жил неплохо. Но земля распределялась по душам мужского пола, женщины землей не наделялись.

Подати платили по душам, а безлошадный землю не мог обрабатывать да и расчистить её от леса не мог, так как работал на заводе: летом заготавливали дрова для угля, зимой жгли уголь. За заготовку дров, уложенных в поленнице по 4 кубометра, получали 50 копеек. Или, если человек имел лошадь, он получал один рубль за уголь в 20 пудов весом. Если при проверке недоставало веса 10—20 фунтов, то контора принимала этот уголь за 3/4 цены.

А рабочий завода, если опоздал на работу, штрафовался на 1/4 дня, то есть получал зарплату за 3/4 дня. Рабочий был вынужден работать так как земли были очень неплодородны и без удобрений давали плохой урожай. Урожай мог получить только тот, у кого были лошадь, корова, овцы. Так шла жизнь бедняка, а богатый от своего богатства богател.

После смерти стариков все сыновья работали. Прокопий Киприянович на заводе Омутнинском, а также Василий Данилович и Дмитрий Ильич для этого же завода жгли и доставляли уголь. Мы с отцом и Дмитрием Ильичом работали вместе. Потом и я уже на работу ходил со старшим братом Павлом и отцом. Заготавливали дрова для выжига угля и от заводской конторы получали аванс в счёт доставки угля в зимнее время, так как летом проехать по тайге было невозможно не только на санях, но даже верхом на лошади.

Так жили, работали, да молились бога. Ходя каждое воскресение в церковь за три-четыре километра от нашей деревни. В праздники отцы напивались, дрались с матерями, изливая своё горе и нужды на своих женах.

Росли и жили безграмотными, несли повинности в обслуживании господ. Огораживали господские леса и угодия, чтоб не попала на господскую землю твоя корова или лошадь и чтоб не платить штрафа. Огороды строили миром, имел кто дров или не имел, как бедняк, так и зажиточный, на одинаковых правах.

Из всей моей родни только мне посчастливилось попасть в школу.

У помещика была установка: объездчик задержал корову – штраф, лошадь – штраф, задержал порубщика в лесу – тюрьма, хотя бы эти люди работали на него же.

Жили во славу божию.

Раб не больше господина, кто больше имеет, у того умножиться, а кто мало имеет, у того отнимется. Жители деревень и починков, обрабатывая землю, платили подати за землю, занимаемую застройками, платили как жители богатые, так и бедные, с души мужского пола, хотя бедняк хлеба не сеял, а платил одинаково с зажиточным.

Так «процветала» жизнь рабочего, жившего на землях господ, на которого работали, получая шесть рублей в месяц за двенадцати- и четырнадцати-часовой трудовой день. Более ничего не получая, кроме штрафов за опоздания на работы, за недогрузку веса короба угля. Школ не было, зато были две церкви: одна православная, другая старообрядческая. Там проповедовали любовь к ближнему и терпение, за что обещали счастливую райскую жизнь после смерти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: