Леонид Хромов - Байки о Токмаковом переулке

- Название:Байки о Токмаковом переулке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449096746

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Хромов - Байки о Токмаковом переулке краткое содержание

Байки о Токмаковом переулке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наконец приехал. Остановка «Сад имени Баумана». Выхожу. Здравствуй, храм Никиты Мученика 2 2 Никита Мученик – христианский святой, пострадавший за веру в 4 веке.

.

Какая величавая красота.

Высокую трехъярусную колокольню храма обрамляют сдвоенные колонны и пилястры. Храм считается образцом постройки в стиле елизаветинского барокко.

Захожу в ограду и вдоль стены иду к входу в храм. Ненадолго захожу в него со всем уважением. Но это личное. Выйдя из храма, рассматриваю, как изменилась внутренняя территория. Она оказалась плотно застроена новыми домами. Один из них, вроде как, на месте «моей» песочницы.

Наверное, все правильно, все вокруг меняется. Перед домом, ближайшим к входу в храм, зеленая поляна, окантованная посадками.

На ней я бы представил три фигуры, определившие историю этого храма. Я расположил бы их, как персонажей картины Перова «Охотники на привале».

Сюжет давно известен, как сказал Достоевский:

«Один горячо и зазнамо врет, другой слушает и изо всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется…».

Костюмы придется изменить. Человек на коленях. Поза чиновника перед вышестоящей властью, его назначившей. Пусть это будет князь Дмитрий Ухтомский, главный архитектор Москвы времен Елизаветы Петровны. Его оденем в парик и камзол.

Как одеты его ученики Василий Баженов и Матвей Казаков в Царицыно. С памятником которым фотографируются многочисленные посетители, пожимая их руки.

На траве, около его левой руки, положим шпагу.

Князь Дмитрий Васильевич Ухтомский (1719—1774) в середине XVIII века на месте обветшалого храма построил новый, открытый в 1751 году. Он сохранился до нашего времени без изменений. В трапезную нового храма была встроена часть предшествующей постройки. Но пусть даже, как уверяют некоторые специалисты, князь Дмитрий здесь ничего не строил. Мне нравится прочитанная когда-то версия. Якобы в тридцатые годы прошлого века спасти уже приготовленный к сносу храм удалось с помощью его имени. Это была ложь во спасение. Чиновникам объяснили, что уже сломаны в 1928 году построенные Ухтомским Красные ворота. Все построенные им ранее храмы сгорели еще в далекие времена. Кузнецкий мост, также созданный Ухтомским, просто закопали около ЦУМа. А если мы сейчас и Никиту сломаем, то не останется больше в Москве творений великого архитектора. Этого нам потомки не простят. И, о чудо, решение об уничтожении храма отменили.

Напротив зодчего очень важный человек. Высшая Власть. Музыка. «Солнышко светит, воробушек летит. Не ежик и не белочка – царь батюшка сидит…». Представляем царские одежды.

На траве шапка Мономаха и длинный посох. Василий III Иванович, десятый великий князь московский. И обязательно надо посадить его на небольшое возвышение, например, на скамейку.

В истории Василий III (1479—1533) оказался в тени своих родственников. Его отца звали Иван Васильевич Грозный за тяжелый взгляд. Сына прозвали Иваном Васильевичем Грозным за подозрительность и скверный характер. Отец, Иван III, построил Московский Кремль, покончил с трехсотлетним татаро-монгольским игом. Если верить писателю Язвицкому В. И., он был самым успешным правителем в нашей истории. А сын, Иван IV, который «Казань брал, Астрахань брал», остался в нашей истории «душегубцем окаянным». Хорошо еще, что люди «людоедом» не прозвали.

Итак, Василий Иванович в 1518 году, решая важные политические задачи, построил на этом месте храм. Назвал его в честь иконы Владимирской божьей матери, которую с почестями провожали из Москвы домой, во Владимир. По церковному календарю был день Никиты Мученика, когда царь вместе с патриархом пришли сюда из Кремля во главе большого крестного хода. Они передали святыню хозяевам, и в память об этом событии был торжественно открыт новый храм.

Когда-то рядом с будущим храмом находился путевой дворец Василия III, от которого остался только фундамент. Это повторяют все авторитетные краеведы. Но место, где этот фундамент находится, точно не известно. И это хорошо. Получается, куда ни покажи, не ошибешься.

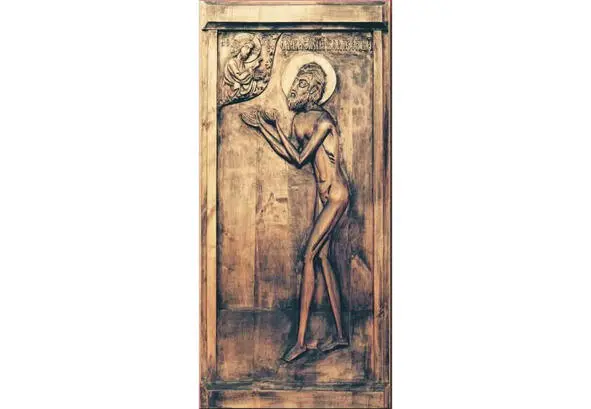

Лежащего человека переодевать не будем. Наоборот, разденем. На шею даже можно цепь потяжелей повесить. Это будет Василий Нагой, он же Василий Блаженный, юродивый (1469—1552). Он человек божий, ему терять и бояться нечего. Поэтому говорить и делать он может все, что захочет. Он местный уроженец. Здесь родился и вырос. Все бугры и овраги, значит, знал досконально. Здесь стал учеником сапожника. Первое его чудо здесь произошло. Человеку, заказывающему сапоги «на всю жизнь», он сказал, что тот умрет и сапог новых ему не носить. Так и вышло. Жил здесь Василий до 16 лет. Для тех времен возраст серьезный, половозрелый. И хорошая профессия уже была в руках. Думал он о пути, который надо выбирать. А может, выбора у него и не было. Такой в себе Божий Дар ощутил, что не убежать от него, не спрятаться. Может, Василий от своих видений так страдал, что ходить нагим и в цепях (это в нашем-то климате!) было для него не самым тяжелым.

Представить внутренний мир таких людей, видящих за горизонтом, нам невозможно. Известно, что Вольф Мессинг, многократно доказывавший свой дар предвидения, категорически не хотел иметь детей. Чтобы они, унаследовав его дар, не страдали бы, как страдал от него сам Мессинг.

И в наше время торжества науки предсказания известных провидцев вспоминаются и волнуют многих. Самое удивительное, что даже в XXI веке некоторые из предсказаний сбываются.

Но вернемся к Василию Нагому. В 16 лет он ушел в Москву, где и прожил до 88 лет. В первой половине жизни ему приходилось тяжело. Пророчеств его не понимали, часто били и всячески обижали. Во второй половине жизни дар Василия признали. Стали почитать. Даже в гости к царю, Ивану IV, говорят, он ходил, когда считал нужным. Только он один мог говорить царю правду. Кроме, конечно, тех людей, которые до этого из страны успели уехать. Почему главный храм на Красной площади назвали его именем? Может быть, существовала традиция, что право на истину имел только бескорыстный человек. Можно представить, как велик был этот храм среди деревянного и одноэтажного города.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: