Сергей Мельгунов - Красный террор (сборник)

- Название:Красный террор (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-9180-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мельгунов - Красный террор (сборник) краткое содержание

Красный террор (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отличие от многих произведений о трагической «одиссее» Николая II и его близких, труд Мельгунова «Судьба императора Николая II после отречения» опирается на самую обширную источниковую базу, написан живым и увлекательным языком, насыщен глубокими авторскими размышлениями на темы революции. Очень важно, что автор не сводит ведь драматизм судьбы императора лишь к его расстрелу и действиям большевиков, а видит корни совершившейся трагедии еще в раскатах Февральской бури и событиях, протекавших от Февраля до Октября. К тому же в своей работе Мельгунов дал очень аргументированную критику многих работ на выбранную им тему, в том числе Н.А. Соколова, Дитерихса, П. Жильяра, Р. Вильтона, отличающихся заметными упрощениями, искажениями и вольными интерпретациями различных фактов.

Не будет преувеличением сказать, что данная книга Мельгунова до сих пор является крупнейшим и наиболее объективным трудом во всей исторической литературе, посвященным последнему периоду жизни Николая II. И думается, она еще не раз вызовет живой интерес у российских читателей.

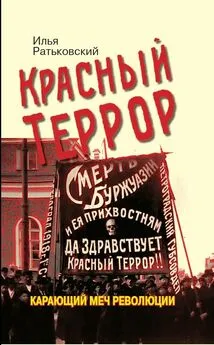

Книга Мельгунова «Красный террор в России»

Обратимся теперь более подробно к первой книге, написанной Мельгуновым в эмиграции и представляемой ныне читателю. К созданию ее историка подвигло прежде всего чрезвычайно поразившее его за границей стыдливое умолчание о красном терроре в России, присущее не только «демократической» общественности западных стран, но и значительной части русской эмиграции. В одной из статей Мельгунов призывал: «Современники обязаны во имя своей личной чести протестовать против клейма, которое накладывает на них молчание в дни ужасов. Жить в такую эпоху и молчать – значит принимать на себя моральную ответственность за совершающееся».

10 мая 1923 года в Лозанне белогвардейцем Конради был убит полпред СССР в Италии В.В. Воровский. Это событие и подготовка процесса над участниками убийства вызвали всплеск интереса к теме террора – белого и красного, ибо Конради представлял свой террористический акт как месть за разгул «большевистского насилия», а в СССР поднялась волна разоблачения клеветы о якобы «страшном» красном терроре и зазвучали голоса, призывавшие в ответ на убийство Воровского провести массовые расправы над оставшимися в стране контрреволюционерами. Мельгунов по просьбе Обера, защитника обвиняемых на лозаннском процессе, представил ему необходимый материал о красном терроре, явившийся конспектом будущей книги и косвенно способствовавший оправданию подсудимых.

Непосредственная работа над книгой заняла всего лишь несколько месяцев: уже в декабре 1923 г. она была закончена и выпущена в свет в январе 1924 г. издательством «Ватага». Книгу ждал редкий читательский успех, что побудило автора немного дополнить ее и выпустить вторым изданием в том же году. В СССР книга была встречена крайне враждебно (в ГПУ ее назвали «клеветнической») и сразу же попала в разряд самых запрещенных изданий. Впоследствии она была переиздана на русском языке еще дважды – в Нью-Йорке в 1979 и 1989 гг. издательствами «Brandy» и «Телекс».

Поспешность, с которой книга писалась, наложила на нее неизгладимый отпечаток. Во-первых, автор вынужден был отказаться от первоначального замысла составить работу о терроре из трех частей, посвященных общему историческому обзору проблемы, красному террору и террору белому. Это, конечно, не могло не сузить широту охвата историком сложной темы и не сделать более оголенной, а потому и более уязвимой основную политическую направленность его труда. Мельгунову так и не суждено было специально обратиться к белому террору, чтобы высветить вторую, может быть менее бросающуюся в глаза, но также весьма существенную сторону кровавой медали ожесточенного классового противоборства в России.

Во-вторых, по признанию самого автора, книга получилась «не отделанной литературно» и «появилась в печати с этой стороны преждевременно». Однако у Мельгунова не было ни физических, ни моральных сил придать ей «надлежащую форму».

В-третьих – и это главное, – книга не приобрела, по оценке автора, «характер исследования. Это только схема будущей работы; это как бы первая попытка сводки, далеко, быть может, неполной, имеющегося материала. Только эту цель и преследует моя книга». Мельгунов несколько раз подчеркивал, что он не хотел давать объяснений явлению красного террора, а лишь стремился восстановить его картину в возможно более полном виде: «Я избегал в своей работе ставить вопросы теоретического характера. Они безбрежны. Мне надо было прежде всего собрать факты».

Такая отличительная черта книги может рассматриваться как ее основной недостаток, но в то же время и как ее главное достоинство. До сегодняшнего дня (время здесь кардинально ничего не изменило) эта книга представляет собой одну их самых полных сводок фактического материала по красному террору, складывающуюся в подробную хронику шестилетней протяженности. И именно это обстоятельство определяет значение издания книги в нашей стране, где тема красного террора предстает для историков и тем более для читателей еще нераскрытой темой. Надеемся, что, попав на подготовленную почву, книга послужит появлению всходов новых исследований, посвященных дальнейшей разработке истории революционного насилия первых лет Советской власти.

Следует пояснить, что упор Мельгунова в своей работе именно на фактическую сторону дела был связан не только с нехваткой времени для теоретического осмысления безбрежного материала, но и с особенностями творческой манеры историка. Он всегда считал факты прочной основой исторической науки и скептически относился к тем философствованиям по поводу истории, которые были оторваны от реальной почвы. «Логические соображения никогда… не убеждают, если они не основаны на фактах». «Факты сами по себе остаются фактами, как ни разно они понимаются в исторических исследованиях, по неизбежности всегда субъективных», – писал Мельгунов. Он признавал наивными суждения о том, будто историк может быть совершенно беспристрастным: «История – не летопись, и на страницах своего труда историк революции творит тот же суд над людьми и событиями, что и современник. С той же субъективностью подходит он к оценке событий близкого и далекого прошлого. Его политические и общественные взгляды кладут всегда более или менее яркий отпечаток на восприятие той бурной революционной эпохи, которая является предметом его анализа и повествования. И бесполезно поэтому требовать от историка отвлеченного объективизма… Объективность историка лежит в иной плоскости – в методах его работы. История обязывает к рассмотрению всей совокупности того материала, который может быть в распоряжении исследователя».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: