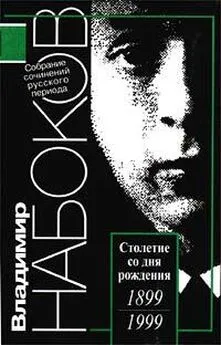

Владимир Набоков - Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ

- Название:Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Независимая газета

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-86712-134-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Набоков - Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ краткое содержание

Книга предлагает вниманию российских читателей сравнительно мало изученную часть творческого наследия Владимира Набокова — интервью, статьи, посвященные проблемам перевода, рецензии, эссе, полемические заметки 1940-х — 1970-х годов. Сборник смело можно назвать уникальным: подавляющее большинство материалов на русском языке публикуется впервые; некоторые из них, взятые из американской и европейской периодики, никогда не переиздавались ни на одном языке мира. С максимальной полнотой представляя эстетическое кредо, литературные пристрастия и антипатии, а также мировоззренческие принципы знаменитого писателя, книга вызовет интерес как у исследователей и почитателей набоковского творчества, так и у самого широкого круга любителей интеллектуальной прозы.

Издание снабжено подробными комментариями и содержит редкие фотографии и рисунки — своего рода визуальную летопись жизненного пути самого загадочного и «непрозрачного» классика мировой литературы.

Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, следует упомянуть о некоторых чисто технических особенностях этой книги. Определенного рода хлопоты доставило Набокову транслитерирование русских слов. Дабы избежать противоречий, ему следовало писать «Tolstoj» (рифмуется с «домой»), «Dostoevskij», «Nevskij» и т. д. — как и «Chekov» вместо «Chekhov», — однако он решил сохранить старое написание хорошо известных имен, постоянно ставя в их окончаниях «i». Для передачи весьма специфического звука, не имеющего точного соответствия в западноевропейских языках, — нечто среднее между «i» и «и» — всюду, где «i» или «j» могли бы противоречить привычному написанию, используется «у».

Двенадцать глав «Убедительного доказательства» появились в «Нью-Йоркере» — и здесь рецензент, который случайно посвящен в обстоятельства дела, хотел бы кое-что пояснить. Прежде всего, если сравнить настоящий текст с текстом в «Нью-Йоркере», можно в ряде мест (главы 3, 6, 10 и 12 особенно показательны в этом отношении) обнаружить добавления, внесенные Набоковым в процессе работы над книгой уже после того, как данные главы появились в «Нью-Йоркере», это экскурсы в область набоковской родословной, его злоключения во время ловли бабочек в Европе, эпизод, связанный с Поленькой, и множество новых подробностей о его жизни в Санкт-Петербурге и Крыму.

Во-вторых, между книгой и текстом в «Нью-Йоркере» существуют менее важные расхождения, которые можно объяснить желанием автора восстановить отдельные слова или группы слов, сокращенных — с его вынужденного согласия — «Нью-Йоркером» или по той причине, что у них «семейный журнал», или потому, что там сочли, что непривычная лексика вызовет раздражение их менее понятливых читателей. В последнем случае Набоков не всегда уступал, что приводило к жарким схваткам. Кое-какие сражения, например за «ночь как смеженные веки», он проиграл. В других одержал верх.

И наконец, вопрос правильной грамматики. В былые времена подобного, да и любого другого рода редакторскую правку Набоков почел бы, пожалуй, за чудовищное оскорбление — скажем, если бы «Современные записки» попросили у Сирина позволения каким-нибудь образом изменить фразу в его русской прозе. Но как англоязычный автор Набоков всегда чувствовал себя очень неуверенно. Несмотря на всю живость и богатство его английского, синтаксис у него хромает, и кое-какие ошибки кажутся удивительными ввиду общей изысканности его языка. Посему незначительные поправки, предложенные редакторами «Нью-Йоркера», — отказ от инверсии или какого-нибудь неудобочитаемого термина, разбивка длинного предложения на два покороче, ритуальную замену «which» на «that» — Набоков принимал смиренно и с признанием. Перепалки возникали, как правило, когда редакторы, не желая того, разрушали своей правкой заветный ритм, или неверно толковали аллюзию, или норовили заменить именем каждое «он», «она» или «мы», которое забредало в следующий абзац, заставляя читателя чесать узкий свой лоб. Более частный, но возникавший снова и снова случай — с недостающим антецедентом {35}, что было причиной многих схваток, в которых Набоков, давний противник антецедентов, часто терпел поражение, хотя изредка все же одерживал знаменательные победы.

Видимо, в самом начале сотрудничества Набокова с «Нью-Йоркером» попытки редакторов переписать кажущиеся неясными места и пригладить его прозу были куда более беззастенчивыми и частыми, чем в дальнейшем. Автор то мучительно стонал, то ворчал о недостойности уступок журнальным вкусам. Однако постепенно в редакторском отделе поняли, что все труды по возведению между любыми двумя идеями прочного моста, который, казалось бы, превосходит широту мысли этой перелетной птицы, — занятие совершенно бесполезное, хотя и продиктованное благими намерениями, потому что автор прилагал еще большие усилия, чтобы разрушить, или развести, или замаскировать мост, портящий пейзаж.

Тем не менее другая сторона заслуживает, чтобы о ней сказали доброе слово. Во всех редакторских замечаниях сквозила огромная симпатия к автору, деликатная и ласковая забота о нем. Мистер Набоков часто соглашался дать объяснения и уточнения, коих то и дело требовал мистер Росс {36}(«Сколько в доме было ванных комнат?»), и в результате появилось несколько восхитительных новых абзацев. Кэтрин Уайт, которая переписывалась с автором по поводу всех этих вопросов, взяла на себя бесконечный труд по проверке каждого переноса, каждой запятой, усмиряла вспышки авторского раздражения и делала все возможное для сохранения прозы Набокова в неприкосновенности. Превосходным доказательством существования гармоничного согласия между автором и редактором служит тот факт, что Набоков с энтузиазмом принял большинство исправлений своего своенравного синтаксиса, а также дивную «строгую» пунктуацию «Нью-Йоркера». И последнее, но не менее важное: замечательный отдел проверки в «Нью-Йоркере» не раз спасал мистера Набокова — который отличается в придачу к педантизму порядочной рассеянностью — от разнообразных грубых ошибок в именах, датах, названиях книг и тому подобном. Изредка он не соглашался с предлагаемыми поправками, и тогда происходили забавные споры. Один из таких споров случился по поводу трубы атлантического лайнера «Шамплен». Набоков отчетливо помнил, что она была белой. Человек из отдела проверки снесся с французской пароходной линией и получил ответ, что в 1940 году «Шамплен» не перекрашивался ради маскировки, и труба его, как всегда и у всех пароходов компании, была в то время красно-черной. Набоков возразил, что, конечно же, может исключить эпитет, но ничто не может заставить его изменить цвет трубы, который он помнит так отчетливо. Он сомневался, а не могло ли так случиться, что военное командование в Сен-Назере приказало перекрасить трубу и не известило об этом офис пароходной компании в Нью-Йорке.

Я уделил так много места сотрудничеству Набокова с «Нью-Йоркером», потому что считаю, что читателям следует знать, как все обстояло на самом деле, и чтобы они могли сделать собственные выводы. Основной вопрос — сохранение в неприкосновенности авторского текста, почти никогда не встает, если редактор способен доказать автору, что его любимая фраза полна грамматических ошибок, которые должны быть исправлены, чтобы рассказ купили. С другой стороны, журнал может недооценивать способность своего среднего покупателя осмыслить содержащиеся в тексте аллюзии, косвенные намеки, неясные места — и, считаю, в таких случаях автор не должен уступать, какими бы финансовыми потерями это ни грозило.

Автору «Убедительного доказательства» недостает уравновешенности и такта, чистоты и простоты, какие присущи стилю Барбары Браун, искристому, как воды ручья в Новой Англии. Не может не вызывать раздражения определенная необычность писательской манеры Набокова: его привычка походя употреблять термины, придуманные малоизвестными учеными для малоизвестных недугов; его склонность по-любительски баловаться с эзотерическими материями; его способы транслитерации (одну систему — правильную — он использует при передаче примеров русской речи, другую, выщербленную оспинами компромиссов, — при передаче имен); или внезапный переход к шахматным загадкам (не сообщая ключевого хода, который из слонов…).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: