Федор Чешко - Техника в руках дикаря: как и откуда?

- Название:Техника в руках дикаря: как и откуда?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Чешко - Техника в руках дикаря: как и откуда? краткое содержание

Техника в руках дикаря: как и откуда? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди образчиков искусства человека верхнего палеолита присутствуют как дотошный реализм, так и абстракция, иногда граничащая с гротеском. Фигуры так называемых «венер» каменного века – по сути женское начало в гипертрофированно-чистом виде (карикатурно увеличенные, но тщательно проработанные половые признаки и сведенные на нет головы, кисти и стопы) доказывают, что человек этой эпохи уже был способен в образном творчестве и обобщать, и выделять из общего частное. А способность к абстракции, обобщению и выделению не предполагает ли развитого аналитического мышления? А периоды относительной праздности только ли к образному творчеству располагали? Так мог ли Человек Разумный уже в тот период, обладая, как мы убедились, комплексом исходных знаний и возможностью думать, в принципе додуматься до колеса?

Думаю, мог. Тем более, что был и толчок к подобной догадке – достаточный, что бы она, прочно укоренившись в подсознании, ожила потом в нужное время в нужном месте. То есть там и тогда, когда и где ее разбудили созревшая общественная необходимость и дозревшая техника.

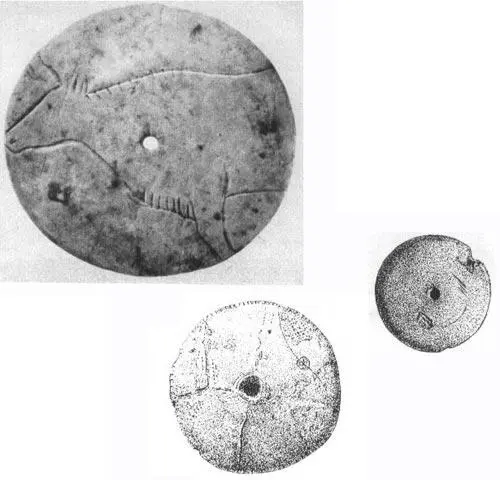

Среди украшений, которые археологи находят на стоянках наших предков времен верхнего палеолита, уже начинают попадаться очень тщательно сработанные дискообразные бусины с отверстием в центре.

Нет, я не утверждаю, будто они – свидетельства попыток практического воплощения идеи колеса (хотя и это вполне возможно). Земля-матушка, естественно, не сохранила для нас форму и способ нанизывания палеолетических бус – кожа и дерево слишком недолговечны. А бусы в виде счетов – на жесткой основе ряды бусин-«жерновчиков» из глины, кости и тому подобного – относятся к более поздним эпохам. Но такие бусы известны.

Получается, действующая модель колеса, да еще и сделанная собственными руками, на протяжении тысячелетий буквально болталась у людей перед глазами… Ну, в смысле на шеях. А теперь скажите: кто из нас не катал в детстве по полу счеты? Нет, я намекаю не на то, что способ мышления древних близок к способу мышления современных детей (хотя это и так – по крайней мере, отчасти). Я намекаю, что недаром вспоминал Джека Лондона и рисовал картинку про нехорошего Эуэха.

Дети. Детские игры с мамиными (и папиными) украшениями. Невозможность пропустить мимо внимания, что в одном направлении забавка именно катится – движется несоизмеримо проще, чем в остальных. Вспомним, кстати, что всякие петушки-зверушки на колесиках – одна из древнейших известных нынче славянских детских забавок. Так может, это взрослые (в нужном месте в нужное время) задумались: а не попробовать ли смастерить аж вот такенную игрушку – для взрослых-то надобностей?

Подтверждением этих теоретических экстраполяций можно считать и находку американского археолога Мэтью Стирлинга (того самого, который открыл воспетые Деникеном гигантские базальтовые головы с негроидными чертами – изваяния, оставленные цивилизацией ольмеков). В 30-е годы прошлого века при раскопках ольмекских же поселений он обнаружил детские игрушки: собачек на колесиках. Позже сходная фигурка была обнаружена при раскопках поселения майя. А ведь ни майя, ни ольмеки, ни прочие неолитические цивилизации доколумбовой Америки не применяли колесо в качестве элемента транспортных средств. Реальный археологический аргумент в пользу цепочки «сверление – украшения – бусы – игрушки – транспорт» (а не, как напрашивалось бы, «транспорт – игрушки»).

Таким образом, имеем пример принципа №1: аналогового. Заимствования прототипа. Только не у природы, а у собственных детей.

Почему же майа и ольмеки не сделали последнего шажка, оставшегося им до изобретения колесного транспорта? Не успели? Или действительно нашли какую-то не известную нам альтернативу? Что ж, это действительно тема для разговора не только отдельного, но и очень некороткого.

И еще немного в сторону от темы, но тоже о роли детских забавок в становлении технической мысли.

В далеком детстве меня поразила впервые прочитанная история о том, как Вещий князь Олег, тот самый, который «твой щит на вратах Цареграда», к оному Цареграду подводил свои рати посуху, аки по морю – на кораблях, поставленных на колеса. Да еще и множество воздушных змеев над оными запустить повелел: дабы нагнать ужас на супротивника. Представил я себе мучения несчастных ратников, прущих отнюдь не маленькие свои корабли по сильно пересеченной местности (за каким чертом, спрашивается?!) – и так жалко мне стало русичей! А еще жальче сделалось робких византийцев, способных до ужаса перепугаться воздушных змеев.

И лишь по прошествии немалого времени начал я кое-что понимать. Корабельный переход посуху предпринят был, вероятно, из исконной славянской опаски: шоб не сперли. Олег по малочисленности своего войска не мог, очевидно, оставить при судах достаточно сильную охрану; страх же оказаться в далекой враждебной стране без возможности вернуться домой был, думается, куда сильнее византийской гипотетической змеефобии. А вот змеи… Конечно, желание запугать противника было тут ни при чем. Лодьи по морю ходили на веслах и под парусами. Но весла на суше бесполезны, а паруса… Ветер на море, как правило, сильнее, чем на берегу – потому что море, в отличие от суши, плоское. Да и на колесах лодья идет несоизмеримо тяжелее, чем по воде. Так что змеи – весьма остроумная попытка не только увеличить парусность, но и поднять ее выше застящих ветер неровностей местности. Правда, в тот раз призыв детской игрушки на передний край технической мысли, похоже, не возымел существенного успеха – иначе его бы наверняка повторяли, а сведений о таких повторениях, кажется, нет.

Ну-с, передохнули малость, а теперь, перекрестясь, приступим к самой увесистой из наших «ягодок».

И тут, прежде, чем заняться выяснением «когда?» (и – тем более – «где?») уместно бы, по-моему, сделать небольшую интродукцию.

Снова, как и в «деле о добывании огня», позволю себе обратиться к не вполне научному первоисточнику. На сей раз будет это даже не фантастика, а детская книжка, зато автор не менее известен, чем Лондон. Речь идет о «Маленьких дикарях» Эрнеста Сетона-Томпсона. Талантливый писатель в данном случае интересует нас как весьма уважаемый коллегами натуралист, заставший еще те времена, когда в Америке трудно было, изучая природу, не изучать и индейцев. Итак, в «Дикарях» Сетон-Томпсон приводит очень подробное и добротное (с чертежами) описание – этакое учебное пособие по производству лука, несколько похожего на индейский. Выстрелом из такого можно было серьезно ранить утку и даже насмерть убить сову. Но в грозный час охоты на страшного хищника – например, енота – лук все-таки уступал место револьверу. И однако же грозное «индейское» оружие изготовлено было из дерева, сушившегося в специальных условиях не один год; при изготовлении использовались дратва, гвозди (в качестве наконечников), верстак и рубанок (для придания нужной формы основе лука и стрелам)… Не правда ли, истинно неолитические сырье и технические приемы? Кстати, единственная стрела, которую главный ревнитель индейской «взаправдашности» выстругал ножом (не кремневым, всего-навсего перочинным) отличалась полной непредсказуемостью траектории полета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: