Дмитрий Калюжный - Понять Россию умом

- Название:Понять Россию умом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Агент Индивидуальные Авторыd6646e25-b8f5-102c-a682-dfc644034242

- Год:2002

- Город:М.:

- ISBN:5-699-00382-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Калюжный - Понять Россию умом краткое содержание

Оказывается, только умом и можно понять Россию. Все, что для этого требуется, – это свести воедино знание истории, географии, экономики, социологии, биологии, математики, этологии и нелинейной физики. Вдобавок к этому надо еще основать новую науку – хронотронику, которую сами авторы определяют как междисциплинарную науку, изучающую эволюцию общества во времени и пространстве, как систему взаимовлияния человека и природы, с целью нахождения оптимальных путей развития в условиях ограниченных ресурсов, на основе выявления объективных закономерностей в природе и обществе.

Серьезный анализ показывает, что у России и мира осталось всего несколько вариантов будущего: плохой, плоховатый, поплоше и совсем отвратительный. Какой из них можно назвать оптимальным? На этот вопрос пытаются ответить авторы книги.

Понять Россию умом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В заслугу администрации Клинтона ставится поддержка Северо-Американского соглашения о свободе торговли с Мексикой, завершение уругвайских переговоров о многосторонней торговле и недавнее решение о включении Китая во Всемирную торговую организацию – все это трактуется как поддержка всемирной торговли. Но мы знаем про стальные войны между РФ и США. Так что в основном это меры на создание региональных рынков, а не мировых. А что касается Китая, то это, скорее, заслуга Китая, а не США.

Успех США, сила их экономики, лежит в сочетании науки и технологических инноваций. Была усилена правительственная поддержка науки, а расходы на ее финансирование возросли примерно до 85 млрд. долларов в год. В основном поддерживаются исследования по информационным и биотехнологиям. Но развитие электронной коммерции, внедрение программ по подсоединению к сети Интернет общеобразовательных школ и библиотек, как уже говорилось, привело к вторичному витку безработицы и социальному расслоению.

Администрация Клинтона приняла ряд программ, направленных на поддержку высшего образования. Доля американских студентов, продолжающих образование после окончания средней школы, составляет 67%, что на 10% превышает соответствующий показатель десятилетней давности. В то же время известно, что уровень образованности тех же студентов и выпускников крайне низок; иначе зачем же Америке переманивать квалифицированные кадры из-за рубежа.

Ни для кого не секрет, что замечательные успехи США сопровождались большими потерями в остальном мире. Ни для кого не секрет война, ведущаяся против евро. Всем понятно, что никто в мире не сможет повторить успехи США: они слишком ресурсозатратны. Они и так оплачены всем миром.

Так что следует сказать, что успехи неоспоримы, но способ достижения делает их продолжение сомнительным.

2. Есть ли в действительности бум?

Было бы преувеличением называть состояние экономики США в 1990-е годы бумом и, тем более, считать ее моделью для мира. Это можно подтвердить с помощью статистики.

Предыдущие фазы оживления обычно начинались резким рывком, при этом с 1950-х по 1980-е годы темпы роста в 8 – 10% не были чем-то необычными. Теперь не так: с 1992 по 1994-й темп не превышал 3%, то есть составлял около половины среднего значения за рассматриваемые отрезки. Даже более энергичный рост, начавшийся с 1995 года и составлявший за период, заканчивающийся первым кварталом 1999 года, около 3,7%, выглядит бледно по сравнению с историческими примерами.

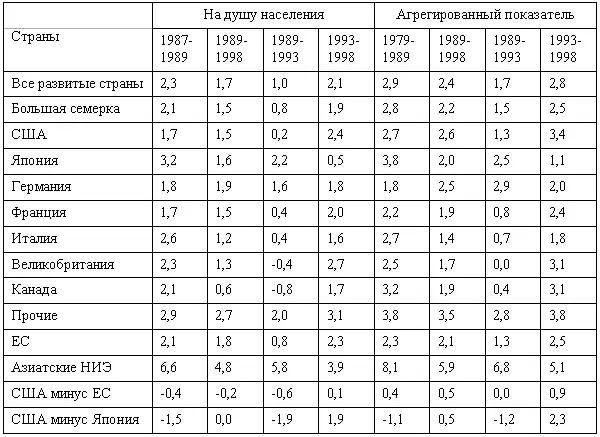

Американские показатели не так хороши и на мировом фоне. При международных сравнениях важно помнить, что прирост населения США (примерно 1% в год) в 4 раза выше, чем в Японии, и в 9 раз выше, чем в странах ЕС. Таким образом, некоторые общие характеристики роста могут быть в пользу США, а среднедушевые дают иную картину. Кроме того, из табл. 1 видно, что превосходство США над их основными соперниками – лишь недавнее явление. Так, Япония опережала США по общим показателям почти до середины 1990-х годов. По душевым показателям ЕС имел преимущество перед США в 1980-е и начале 1990-х годов и лишь с 1993 года начал отставать, причем совсем незначительно. А ведущие «азиатские тигры» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань) даже с учетом кризиса 1997—1998 годов идут впереди.

Таблица 1. Темпы роста [12] ВВП в развитых странах (%)

Безусловно, среднедушевой рост ВВП – несовершенный показатель материального благосостояния. В частности, он не говорит ничего о распределении доходов или качестве жизни. Но он дает возможность судить об относительных экономических результатах, устанавливает своего рода верхний предел вероятному росту реальных доходов в длительной перспективе. Но и по этому, наиболее общепринятому показателю результаты США вовсе не так ослепительны.

Вернемся к более простым характеристикам. Наиболее заметен некоторый рост реальной заработной платы, изменивший тенденцию к снижению, господствовавшую с 1973 по 1995 год. С мая 1995 по апрель 1999 года наблюдается прирост на 5,6%. Но поскольку реальная заработная плата снижалась на протяжении более 20 лет, данный подъем означает лишь возвращение к уровню 1987 года, который в свою очередь был ниже, чем в 1967 году.

3. А теперь плохие новости

Официально считалось, что клинтоновский бум был вызван инвестициями, а не потреблением. А инвестиции, как известно, имеют важное значение для долгосрочных перспектив развития. Но кто инвестировал, и зачем?

Нам сообщали о бурном росте вложений в реальный основной капитал предприятий, в те элементы хозяйства, которые в системе статистики национального дохода обозначают как «производственное капитальное оборудование». К такому оборудованию относятся станки, печи, компьютеры, оптоволоконные сети. Анализ показывает, что определяющий фактор этого «роста вложений» – снижение цен на компьютеры. Действительно, современный компьютер за 2 тыс. долларов намного лучше, чем такой же по стоимости прошлогодний, и может сделать больше, чем целая комната компьютеров 1970-х годов.

И вот оказалось, что множество новейших компьютеров, а также и работа лучших программистов, разворачивалась в основном на Уолл-стрит, в банках, а не в реальном производстве!

Вот в этом и состоит проблема. В 1950—1970 годы доля финансовых учреждений в реальных капиталовложениях, как показывают данные табл. 2, составила менее 10% (и равнялась примерно 1% ВВП), а в 1998 году она превысила 20%. Доля вложений в основной капитал не финансовых фирм в 1990-х была ниже, чем в предшествующие десятилетия.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал – нефинансовый и финансовый секторы [13]

(средние показатели за десятилетие)

Марксистская экономическая теория всегда относилась к финансовому сектору как паразитическому, не создающему, а лишь перераспределяющему стоимость, созданную в реальном производстве. Представители буржуазной экономической науки яростно возражают, но именно в этом вопросе марксистская точка зрения имеет много общего с чувствами простых людей, не обученных научным премудростям. Очень трудно увидеть, как капитал, инвестированный в биржевые операции, брокерское дело и т. п., реально увеличивает благосостояние народа в длительной перспективе. Отсюда следует, что значительная часть «реальных» инвестиций, осуществленных в конце 1990-х годов, фактически обслуживает большой «финансовый пузырь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)