Дмитрий Калюжный - Понять Россию умом

- Название:Понять Россию умом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Агент Индивидуальные Авторыd6646e25-b8f5-102c-a682-dfc644034242

- Год:2002

- Город:М.:

- ISBN:5-699-00382-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Калюжный - Понять Россию умом краткое содержание

Оказывается, только умом и можно понять Россию. Все, что для этого требуется, – это свести воедино знание истории, географии, экономики, социологии, биологии, математики, этологии и нелинейной физики. Вдобавок к этому надо еще основать новую науку – хронотронику, которую сами авторы определяют как междисциплинарную науку, изучающую эволюцию общества во времени и пространстве, как систему взаимовлияния человека и природы, с целью нахождения оптимальных путей развития в условиях ограниченных ресурсов, на основе выявления объективных закономерностей в природе и обществе.

Серьезный анализ показывает, что у России и мира осталось всего несколько вариантов будущего: плохой, плоховатый, поплоше и совсем отвратительный. Какой из них можно назвать оптимальным? На этот вопрос пытаются ответить авторы книги.

Понять Россию умом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, этот широко разрекламированный инвестиционный подъем фактически не является инвестиционным. Он более, чем какой-либо другой подъем в истории США со времени депрессии 30-х годов, вызван ростом потребления. В 1991—1998 годах соотношение темпов увеличения затрат американских домашних хозяйств на потребление к росту их чистого дохода (показатель предельной склонности к потреблению) составило 108%, тогда как во время предыдущих подъемов – в среднем чуть больше 90%. Как могли люди это сделать? Только снижая уровень сбережений, проедая их, увеличивая задолженность.

Гиперпотребление, вот что стоит за столь оплакиваемым снижением нормы сбережений в США. Фактически в первом квартале 1999 года отмечено первое с начала 30-х годов уменьшение доли сбережений домашних хозяйств США, которые затратили на потребление 100,5% их чистого дохода (показатель средней склонности к потреблению). Предварительные данные на апрель 1999 год дают еще более напряженный показатель, равный 100,7%. Но за этой усредненной цифрой скрывается множество конкретных проявлений: богатые тратят доходы от операций на фондовом рынке, средние и нижние слои пускают в дело средства с кредитных карточек.

Сожаления по поводу низкого уровня сбережений, как правило, не затрагивают одно из глубочайших сегодняшних противоречий: американская экономическая мощь питается за счет людей, регулярно живущих не по средствам, а остальной мир оказывается зависимым от такой мнимой расточительности. И это продолжается весьма долго. Остается гадать, когда и как оно закончится, но, вероятно, скоро американский шик перестанет сопровождаться столь модным сегодня безудержным его прославлением.

Как может экономика жить не по средствам? Внутри страны богатые ссужают тем, кто находится на низких ступенях экономической лестницы. Таков фундаментальный механизм, лежащий в основе инструментов, подобных кредитным карточкам и ипотечному кредиту. В долгосрочной перспективе это ведет к тому, что богатые становятся богаче, так как должники выделяют каждый раз большую долю своих доходов на обслуживание долга.

Сверхпотребительство заметно и в международном масштабе. Ежегодно Соединенные Штаты потребляют больше, чем производят, а разница представляет дефицит торгового баланса. Для его финансирования США обращаются к внешним заимствованиям. Следовательно, США с каждым годом залезают все глубже в иностранную задолженность – на конец 1998 года она составила 1,9 трлн. долларов.

Однако в 1990-е годы приток иностранных капиталов в США был значительным и дал им возможность жить не по средствам, обусловив один из крупнейших подъемов в истории финансов на фондовом рынке. Среди причин притока – бегство капиталов из неустойчивых районов мира. Следовательно, американская экономика и финансовые рынки процветали за счет чьего-то бедственного положения, которое, в свою очередь, во многом связано с политикой торговой и финансовой либерализации, навязанной Штатами остальному миру с помощью МВФ и ВТО.

Вот некоторые интересные цифры. С 1982 по 1998-й прибыли «голубых фишек» (ведущих компаний США), формирующих фондовый индекс «Стандард энд Пурз 500», выросли на 175%, а средняя заработная плата – лишь на 66% (почти в 3 раза меньше). Одновременно акции поднялись на 800%. Все эти показатели не скорректированы на инфляцию, которая составила 69% за тот же период. Таким образом, реальная заработная плата снизилась, прибыли возросли, а цены акций резко подскочили вверх.

Подобные события на фондовом рынке не новы, но вряд ли когда-либо продолжались в течение 20 лет!

4. Социальные реалии

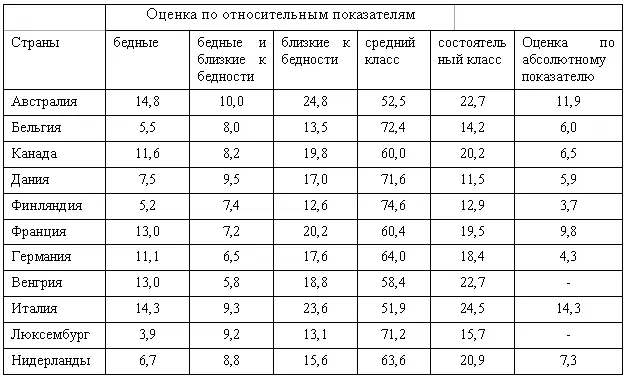

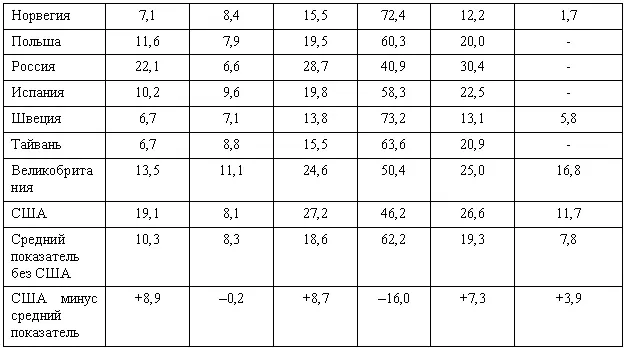

По таким более специальным характеристикам, как неравномерность доходов, уровень бедности, количество заключенных, состояние окружающей среды, США все еще лидируют среди развитых стран. Клинтоновский бум ни в чем не изменил это положение. Например, согласно недостаточно точному официальному определению бедности, в 1997 году 13,3% американцев были бедными, тогда как в 1989 году – лишь 12,8%

Международные сопоставления также показывают США в невыгодном свете. Так, исследование распределения доходов «Luxembourg Income Study» (LIS), которое было проведено с участием специалистов многих стран и объединило национальные статистики в единую базу данных, показало, что для столь богатой страны, как США, количество бедных очень велико.

Существуют разные точки зрения на то, как измерять уровень доходов и бедности: в относительных или абсолютных показателях, то есть в сравнении со средними характеристиками или с неким фиксированным порогом бедности. В США он определяется по последнему варианту: за пороговый принят показатель начала 1960-х годов с соответствующей поправкой на инфляцию. Большинство исследователей предпочитают относительный показатель, в типичном случае – 50% среднего уровня доходов. И это более правильно, ведь люди воспринимают свой жизненный уровень в сравнении с другими людьми, а не с какими-либо статистическими «порогами». В табл. 3 даны оба варианта. Оказывается, уровень бедности в США почти в 2 раза выше, чем средний показатель по остальным 18 странам.

США, считающие себя классической страной среднего класса, находятся по его величине на предпоследнем месте среди 19 стран, по которым упомянутое выше исследование дает достоверные сведения. Причины – слабые профсоюзы и слабое «государство благосостояния». Там, где у руля стоят социал-демократические правительства, осуществляющие наиболее масштабное вмешательство в рыночную экономику, имеются и наиболее крупные слои среднего класса.

Таблица 3. Группы населения по доходам – средние показатели за 1990-е годы [14]

(доли в общей численности населения, %)

Гарвардские профессора могут возразить, что уровень доходов в США самый высокий в мире, и поэтому даже бедные могут выглядеть совсем неплохо по зарубежным стандартам. Но и по абсолютным характеристикам уровня бедности США разочаровывают. В рамках LIS была сделана такая оценка для 15 стран в сравнении с американским пороговым показателем; результаты по 13 из них также представлены в табл. 3. Несмотря на то, что США имеют наиболее высокие средние доходы, их уровень бедности далеко не самый низкий. Великобритания и Италия, у которых этот показатель выше, чем в США, имеют значительно более низкий средний уровень доходов.

Последним аргументом апологетов американского пути служит обращение к их легендарной социальной мобильности. Однако в действительности люди, как правило, не уходят далеко от той социальной группы, в которой они родились. Нет существенных различий в моделях мобильности между США и Европой. Фактически среди стран, обследованных ОЭСР, в США наиболее высокая доля группы, которая в документах этой организации определяется как «низкооплачиваемые» рабочие, а также наихудшие показатели по выходу из низшей группы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)