Нина Молева - История новой Москвы, или Кому ставим памятник

- Название:История новой Москвы, или Кому ставим памятник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Агентство „КРПА Олимп“

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7390-2173-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Молева - История новой Москвы, или Кому ставим памятник краткое содержание

Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников. От москвичей тщательно скрывается, где и что должно внезапно возникнуть.

Нина Молева расскажет о работе этой Комиссии, опираясь на официальные документы и факты, покажет, как принимаются решения о возведении памятников. Вы узнаете, будет ли установлен памятник Виктору Цою, что хотели поставить в центре Лубянской площади, и где все-таки будет установлен «Писающий примус».

История новой Москвы, или Кому ставим памятник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще болит от старых болей

Вся современная пора:

Не тронуто Коссово поле,

Не срыта Белая Гора!

А между тем, – позор немалый

В славянской, всем родной среде, —

Лишь тот ушел от их опалы

И не подвергся их вражде,

Кто для своих всегда и всюду

Злодеем был передовым:

Они лишь нашего Иуду

Честят лобзанием своим.

Скульптура – занятие для богатых

Эти цифры не принято называть. В составе Московского союза скульпторов 900 человек. Каждый имеет профессиональное образование и, как предполагается, должен своей профессией обеспечивать себя и свою семью прожиточным минимумом. Соответственно оплату мастерской – арендные цены стремительно, год от года растут, – материал, подсобную рабочую силу, не говоря о неустанных поисках заказов. Скульпторы или их наследники, предлагающие Комиссии по монументальному искусству свои работы, а точнее – эскизы, модели, в лучшем случае гипсовые варианты, открыто признаются, что о переводе своего замысла в материал не могут и мечтать.

В протоколах Комиссии из раза в раз мелькают одни и те же имена (не больше десяти), которые к тому же ДАРЯТ городу уже выполненные в материале памятники. Хотя в протоколах обычно называется цена памятника-бюста 5 миллионов, эта сумма у всех посвященных вызывает только ироническую улыбку: дай бог, уложиться в тридцать. Мало того. Если есть необходимость, монумент, независимо от его размеров, бесплатно доставляется на свободное место, как, скажем, было с памятником жертвам 11 сентября З.К. Церетели в Нью-Джерси (жертвам Алькайды или, как считают многие сенаторы США, ЦРУ?). И в отношении подарков Комиссия по монументальному искусству вообще невправе задавать вопросов о происхождении затраченных средств. Все объясняется просто и буднично: хочешь «стоять» в Москве, располагай деньгами. Нищим гениям в столице делать нечего.

Априори, по нынешней системе взглядов, бедность художника означает его бездарность. Недаром президент Академии художеств открыто заявил в газетной статье, что дело художника – делать деньги. Могут же гламурные журналы на полном серьезе обсуждать, что такое дизайн: бизнес или творчество? И в лице признанных мэтров наших дней уверенно утверждать: конечно, бизнес.

Итак, ценности определены. Экономические, само собой разумеется, куда уйти от времени! Профессиональные – о творческих тут не заикнешься. И нравственные – если даже о них никто и не думал. Не думал, как и о ментальности русского народа и русского художника, как и о веками складывавшихся традициях, сделавших нашу культуру неповторимой по глубине и тонкости проникновения в человеческую натуру. И речь здесь не об этнической принадлежности, точнее – о географической: такова духовная аура на этой земле, в этих географических пределах.

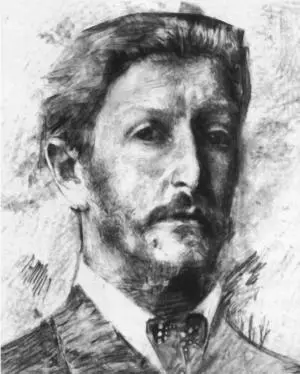

М. А. Врубель.

По объявленной шкале ценностей абсолютно бездарен Михаил Александрович Врубель. Прожить на продажу своих работ он не мог, применяться к рынку и спросу не собирался. Константину Коровину не удалось умолить Третьякова хотя бы за гроши приобрести любую вещь товарища – просто чтобы поддержать его морально. Оба они в то время голодали и холодали в общей комнате-мастерской на Малой Дмитровке, где не хватало топлива для поставленной посредине их «закуты» печурки. Утром позванивали кусочки льда в тазу для умывания, а единственным товарищем был выходивший на слабый огонек мышонок, которому доставались крошки ситного хлеба – единственной еды двух художников.

В. И. Суриков.

Из воспоминаний Коровина (сохранено своеобразие письменного языка художника. К.А. Коровин писателем не был, с трудом справлялся с орфографией, тем более с синтаксисом. Все приписываемые ему рассказы написаны журналистами. – Н.М.): «Он не видел похвал, что кому-нибудь это нужно. Он изверился в понимание окружающих и вечной травле его, – это какое-то внушение извне, – и горьки час то были его глаза, и сирота жизни был этот дивный философ-художник. Не было ни одного человека, который бы больно не укусил его и не старался укусить. И знакомство богатых московских домов, где его общество любили, любили как оригинала, но все же было то, что вот все настоящие художники, а этот такой, которого надо доделать – учить… Нет в нем положительного, а пишет черт знает что такое – за него совестно…» Это было время работы над жемчужиной русской живописи – «Демоном падшим».

И как быть с Василием Ивановичем Суриковым, за всю жизнь не имевшим собственной мастерской, ютившимся с двумя дочками в самых дешевых московских квартирах со скупым набором обветшавшей мебели?

Пять тысяч рублей за каждый из шедевров русского искусства – «Утро стрелецкой казни», «Боярыню Морозову»… В то время когда за салонную, вылизанную и раскрашенную дребедень платилось в пять-шесть раз дороже, цена была назначена самим Суриковым не потому, что он низко себя ценил, а потому что ровно столько денег ему требовались, чтобы в последующие два года написать следующее полотно. Два года «суровой жизни», по выражению Репина.

Для того чтобы написать «Боярыню Морозову», на Долгоруковской улице были сняты две квартиренки на одном этаже, и огромный холст передвигался краями из одной в другую по мере работы, занимая в основной своей части лестничную площадку. Врубель не мог поступиться ради заработка, пусть и насущного, своим видением, Суриков не нуждался ни в чем, кроме самых простых условий для письма. И дело не в том, что они заняли самые почетные места в истории русской живописи, создали ее лицо, но еще – оба были счастливы своим творчеством.

В конце жизни время от времени Суриков пользовался мастерской мужа своей младшей дочери – П.П. Кончаловского на Большой Садовой. Старшая дочь, Елена Васильевна, учительница одной из московских школ, так и прожила всю жизнь в этом доме. Скромнейшая из скромных, никогда никем не поминаемая тихая труженица.

Большая, окнами в «булгаковский диор» мастерская до последнего времени была цела и, казалось, ждала мемориального статуса. Такое невозможно себе представить, чтобы в городе, где прошла вся жизнь великого художника, не нашлось места для музея Сурикова, напоминание о котором должно было бы встречать москвичей на каждой станции метро, не говоря о московских улицах. На музей Сурикова у города не нашлось бюджетных средств. А вот, скажем, на концерт эстрадного певца, по совместительству депутата Государственной думы и по совместительству же советника мэра по культуре, был выделен всего-то один миллион рублей в качестве подарка из бюджетных средств. В концертный зал «Россия» были приглашены все коллеги – члены Государственной думы – именно в тот день, 11 сентября, когда весь мир отмечал скорбную дату взрыва Торгового центра в Нью-Йорке. Но это уже иной вопрос – душевного такта и ощущения своей причастности к горю других.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: